“Dona Sílvia, a polícia tá na sala”

Por André Capriotti-Schaefer e Miguel Haoni

A arte nos ensina as coisas que a vida tem pouca paciência de ensinar. Uma delas é o peso da memória e como ele imprime sua implacável lógica na nossa experiência do tempo. O encontro com Sylvie Pierre aconteceu em fevereiro de 2019, quatro anos atrás. Um período ao mesmo tempo próximo e distante, que às vezes preferimos esquecer. Era o começo do mandato presidencial de Bolsonaro no Brasil, e o medo da ameça em pouco tempo seria substituído pelo horror da confirmação. Nos Estados Unidos, Trump abria licitações para a construção do seu maldito muro. Na França, todo sábado, os “coletes amarelos” eram massacrados pela mais violenta polícia da Europa. Nesse momento a revista Trafic ainda existia, enfrentando as ameaças que começavam a bater na sua porta. “Até aqui tudo bem”, disse o homem em queda livre. Um ano depois da gravação desta entrevista, tudo nela já era antigo: não sabíamos que o coronavírus estava por vir, levantando uma onda de medo e negacionismo, deixando no seu rastro 700.000 cadáveres só no Brasil. Hoje vimos a necessidade de voltar a esta conversa. E ouvir o que a arte pode nos dizer sobre tudo isso.

Sylvie Pierre nos falou da Ditadura Militar e do Maio de 68, da Cahiers du Cinéma e do Cinema Novo. Ela lembrou de uma época em que, ao lado de alguns outros críticos, foi a maior defensora do cinema brasileiro na Europa. Sua voz, às vezes, parecia vir de outros mundos, outros tempos. Ela nos descreveu jovens que, munidos de equipamentos leves e rápidos e de uma criatividade antropofágica, enxergaram o seu país e decidiram pôr o seu povo em cena. Muito mais do que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, aqueles eram filmes feitos com amor. Amor revolucionário, que foi transmitido para Sylvie com tal força que ela decidiu, inspirada por ele, fazer sua própria revolução pessoal. E foram mais de 50 anos nesta história de violência e paixão pelo cinema brasileiro. Entre inúmeras idas e vindas transatlânticas, no começo dos anos 90 ela foi convidada pelos velhos amigos Serge Daney e Jean-Claude Biette a compor o comitê de redação da Trafic – talvez a última grande revista de cinema – onde permanecerá pelos 30 anos seguintes, sempre atenta ao que se produzia no Brasil, este velho e complicado amigo. Para ela, essa conversa não esfriava nunca.

Explorando a sua memória pessoal, descobrimos também outras camadas importantes: cinéfila, histórica, política. Deste lado do tempo, tudo mudou: Bolsonaro é inelegível até 2030, Lula voltou. Tudo mudou, mas nada andou para frente. Estamos historicamente presos neste ciclo. O fascismo brasileiro segue forte por todos os lados. O filme se repete, sabemos como ele acaba. É preciso estar atento e forte.

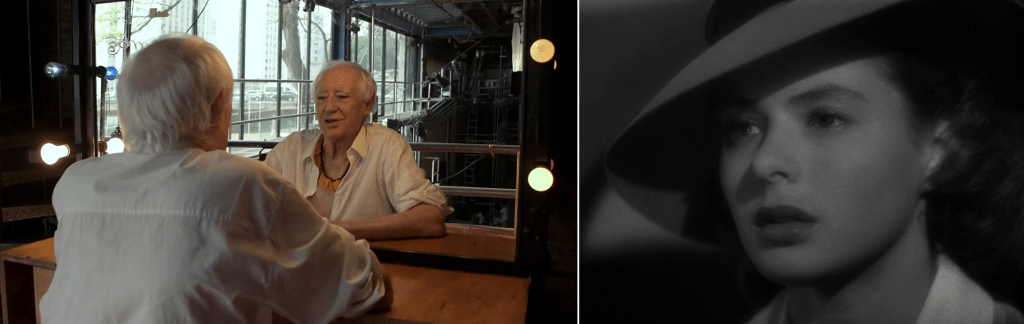

Porém, diferente da entrevista com Michel Mourlet, publicada algumas páginas atrás, esta é uma conversa em que o esforço teórico aparece muito pouco. O que interessa aqui é o encontro, a conversa franca, a troca humana, que tantas vezes nos ensina muito mais sobre o que somos, fomos e queremos ser. Nas proximas páginas Sylvie Pierre Ulmann compartilha o que aprendeu com a arte: essa estranha forma de habitar o tempo. O seu tempo.

Miguel Haoni

Revista Madonna: Nós conhecemos o seu trabalho a partir do livro sobre Glauber Rocha, mas também pelo fato de você ter vivido no Brasil num período muito delicado, entre 1971 e 1976. Você poderia falar um pouco dessa experiência e como era o país naquele momento?

Sylvie Pierre Ulmann: Vou tentar resumir porque essa foi uma experiência muito densa. Eu vivi o Maio de 68 na França. No começo, havia uma espécie de festa extraordinária em que tudo se abria em matéria de liberdade de expressão e de pensamento. Eu estava na Cahiers du Cinéma nessa época e a própria revista tomou uma curva extremamente esquerdista. Éramos publicados por um editor que se chamava Daniel Filipacchi – que além disso editava Playboy, Mademoiselle Age Tendre, Salue les Copains, revistas de rock ‘n’ roll da época – e que comprou a Cahiers du Cinéma, como se diz em francês, “como quem aluga uma dançarina”, porque ele amava o cinema. Na verdade, ele amava o cinema americano. Ele parou numa Cahiers du Cinéma que tinha feito, durante toda a década de cinquenta, um elogio extraordinário ao cinema americano, dos grandes autores como Hitchcock, Welles, Hawks, Walsh, etc. Então, Maio de 68 marcou uma mudança para a revista: com o choque da época, a revista tomou uma curva claramente marxizante, como pensamento, e defendemos Dziga Vertov, Serguei Eisenstein e o cinema soviético. Nesse momento, nosso editor nos disse, “Não! Não dá mais!” (risos)… Nós compramos a revista para nos tornarmos independentes. E aí a revista seguiu toda a loucura desta época, em que tudo se revolucionava no pensamento, em que havia uma clara influência marxista no pensamento dos intelectuais – por exemplo, com Althusser na Escola Normal Superior, a revista Tel Quel e tudo mais. E eu no meio disso. Eu só estou falando para vocês de intelecto; a vida também era complicada nesse momento. Foi, por exemplo, um período de grande fraternidade com o Partido Comunista na França. E foi assim que fizemos este número, formidável aliás, sobre o cinema soviético, em torno de 1969.

Mas, pouco a pouco, depois de Maio de 68 começamos a entender como eram os franceses: como eles discutem, como eles sempre querem ser os mais inteligentes, os mais radicais, os mais intelectuais. Isso produziu muitas polêmicas, mas, ao mesmo tempo, muita liberdade. Publicamos textos muito interessantes, etc. Depois de um certo tempo e também por razões pessoais, porque era uma época de grande agitação existencial, isso me abalou também. E eu, além disso, era a única mulher na Cahiers nessa época… Eu não aguentava mais, eu comecei a me sentir mal nessa revista que me ensinou tudo sobre o pensamento do cinema. Eu realmente fiz a minha universidade na Cahiers du Cinéma: o que é um plano, um filme, a montagem, a produção, o peso das ideologias… Foi uma grande alegria. Mas, em determinado momento, com o choque de 68 e as discussões infinitas (a tal ponto que quanto mais se ia nessa direção, menos se falava de cinema e mais se falava de ideologia), eu me senti sufocada.

Nessa época, no fim dos anos 60, nós tínhamos descoberto na Cahiers du Cinéma, como muitas outras revistas aliás (com a Positif, com as revistas na Itália), o que chamávamos de “novos cinemas” do mundo inteiro. Vinham da Polônia, da Hungria, da Itália, sopros de liberdades autorais e poéticas. Nos interessávamos também um pouco pelo Japão, por Nagisa Oshima, por exemplo. Foi nessas circunstâncias, evidentemente, que eu e meus colegas da Cahiers descobrimos o Cinema Novo nos festivais na Itália, na Tchecoslováquia. Chegava então esse cinema extraordinário do Brasil. Nós o defendemos, entrevistamos Glauber Rocha, Carlos Diegues, outros escreveram sobre eles, sobre Ruy Guerra. Em 1966, eu escrevi meu primeiro texto sobre Os fuzis (1964), de Ruy Guerra. Nessa época e por causa do filme Os Herdeiros (1970), Cacá Diegues teve problemas com os militares, se exilou em 1970; ele preferiu ir embora porque se sentia em perigo. Na época, ele era casado com Nara Leão. Nesse momento, muitos brasileiros do mundo cultural, particularmente mal-vistos no Brasil, se exilaram, como Caetano Veloso e Gilberto Gil que foram para Inglaterra. A Bossa Nova começou também a penetrar. Primeiro, eu criei laços de amizade com Glauber Rocha, Hugo Carvana (sua mulher, Marta Alencar, tinha grandes problemas com a polícia militar e ela tinha que partir absolutamente), Cacá Diegues e alguns outros que passaram por aqui estavam todos em situação – como conhecem muito bem os brasileiros – de saudade* do seu próprio país. Eles tinham sido obrigados a partir. E eram pessoas que me fascinavam pois eles eram inteligentes, cultos, afetuosos, carinhosos*, musicais*, enfim – vejam que eu misturo as línguas porque às vezes isso se impõe.

Como os filmes brasileiros me faziam conhecer a violência e a energia que haviam lá, e porque conheci esses brasileiros exilados ou em dificuldade em Paris, mas que faziam filmes formidáveis, alguma coisa se acionou em mim e eu disse: “Se nada der certo, eu vou para o Brasil. Eu não vou para a Colômbia, nem para a Venezuela, nem para a Argentina. Eu vou para o Brasil porque essas pessoas têm algo a dizer e eu amo – não sei por quê – a alma deles”. E depois… nada deu certo, realmente (risos). Em determinado momento eu disse: “Eu vou para lá”. E foi assim.

Eu declarei isso para a minha família, que não ficou nada feliz, e eu não pensava em ficar por cinco anos. Eu queria mudar de ares, sair um pouco de uma Paris, de um meio intelectual que me sufocava e onde era preciso, além de tudo, ficar dando provas – isso estava ligado ao fato de que eu era a única mulher na Cahiers. Eu me sentia constantemente desafiada a ser tão inteligente quanto os rapazes. Sim, esse era um meio de homens! A cinefilia era um meio, nessa época, muito masculino. Às vezes os grandes expoentes tinham amigas, namoradas, mas o pensamento era masculino. E teve um momento em que havia essa espécie de luta constante para escrever a coisa mais séria, mais teórica… Eu não suportava mais isso. Eu tinha vontade de ir para um outro país – país que os brasileiros que conheci na França tinham me transmitido como um afeto, como uma sensibilidade extremamente forte. Eles tinham me passado a saudade* de um país onde eu nunca tinha posto os pés. Eu sentia falta do Brasil antes de ter ido para lá.

Hoje no Brasil parece que vivemos numa certa amnésia desse período.

Sim, se passamos brutalmente para o Brasil de hoje… Eu vivi uma primeira vez no Brasil durante cinco anos, entre 1971 e 1976. Eu ainda era jovem. Depois eu voltei sei lá quantas vezes. Mas frequentemente, quando eu ia ao Brasil, eu pensava: “Eu vou lá recuperar as forças”. E eu vou lhes dizer algo um pouco terrível – eu espero que isso não vá lhes machucar –, mas a última vez que eu fui, foi em julho e agosto de 2018 (eu fiquei uma parte no Rio de Janeiro e depois eu fui convidada pelo Festival de Fortaleza): eu senti um Brasil DOWN. Foi quase como se eu pensasse: “São eles que precisam de mim!”. É idiota, mas eu sentia que era eu que tinha que dar a força – a força da minha amizade, que eu dou com prazer porque o Brasil é um país que eu literalmente amo, é um pouco como minha segunda pátria. Quando eu vou para lá, eu me sinto cada vez menos gringa*. Eu amo conversar com as pessoas, eu falo com quem eu puder. E mesmo falando com os taxistas se descobrem coisas inacreditáveis. Eu vi um Brasil deprimido. Eu vi um artigo, eu não sei se na Istoé ou na Veja, eu não lembro mais, tinha uma reportagem sobre esse Bolsonaro. Eu vi a cara dele e disse: “Ele vai ganhar…. Ele corresponde a alguma coisa…”. Eu pensei: “Caramba, não é possível que esse tipo (me perdoem por falar francamente) com sua boca suja, com os horrores que ele fala sobre todo mundo, sobre as mulheres, os negros, os índios, os homossexuais… é ele que vai ganhar”. E eu disse aos meus amigos, na ocasião isso aconteceu na casa de Orlando e Conceição Senna e eles me disseram: “Não! O povo não vai deixar!”. E eu disse: “Certo, vamos esperar pelo melhor”… Por isso, essa eleição desse presidente aí, foi como se isso tivesse acontecido comigo.

Eu posso falar de memória: existem extraordinárias faculdades de esquecimento no Brasil. No Brasil, se esquece o Cinema Novo. Eles são os avós! É verdade, eles não são os pais. Por isso, existe uma tendência a esquecer que o movimento do Cinema Novo – que está longe de ser a única coisa importante que aconteceu no cinema brasileiro – foi extremamente importante, inclusive porque foi ele que levou o cinema brasileiro para o exterior, que o tornou conhecido; da mesma forma que a música popular brasileira foi conhecida na Europa também nesse momento, no final dos anos 60, que foram tão terríveis para o Brasil. E agora, com um presidente como esse… Eu não sei se ele já está atacando muito a esfera cultural, mas existem coisas a se temer.

Na verdade, ele acabou com o Ministério da Cultura.

Sim, foi isso que eu pensei ter escutado. Isso diz tudo.

É através da cultura que o passado chega ao presente. Então se você esquece de tudo isso, você pode impor um “pensamento novo”.

Sim, ele realmente parece ideologicamente terrível.

Mas eu acho que esse é um movimento mundial, quando pensamos no Trump nos Estados Unidos…

Sim. O pior é que é um movimento mundial, a direita ganha terreno por todo lado, essa direita nacionalista. Eu tenho grande admiração pela nação e pela cultura brasileira, não apenas a do século XX, mesmo antes. A cultura do século XX, de qualquer forma, foi particularmente brilhante, brilhantíssima*, em todos os domínios: na música, na literatura (com escritores e poetas imensos, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto). Mas a cultura brasileira do século XX é um negócio imenso e ela não pode, simplesmente, baixar de nível. Ao mesmo tempo, é uma cultura de esquerda, constantemente voltada para o povo. Mesmo se o Cinema Novo estava nessa bizarra contradição, pois o povo não ia ver os filmes – era um pouco uma coisa de intelectuais da burguesia que apreciavam –, isso não impediu com que estes filmes fossem até o povo constantemente. Nos filmes de Glauber Rocha, de Nelson Pereira dos Santos se vê o povo brasileiro; nos de Joaquim Pedro de Andrade se vê o interior de Minas Gerais, a repressão sexual.

Tem um cineasta documentarista extraordinário, chamado Eduardo Coutinho. O que ele fez? Durante toda a sua vida de cineasta, ele foi dar voz ao povo rural, ao povo operário, ao povo pequeno burguês que vive nos imóveis horríveis de Copacabana. Ele foi interrogar as pessoas. O povo brasileiro está nos seus filmes e isso é algo formidável. Existe assim uma tradição de ir ao cinema para ver como vão as coisas para o povo brasileiro. O que se vê no cinema brasileiro? Se vê o Brasil. Sua população real, sua fala, seu ser social. Essa é a contradição em que o Bolsonaro se mete, se ele vai varrer a cultura desse jeito: pode acontecer no Brasil, como acontece no mundo inteiro, uma espécie de mundialização selvagem, de consumo imediato de conteúdos audiovisuais em todos os sentidos.

Mas aqui na França também existe uma contestação da autoridade entre nós; os “coletes amarelos” não são Maio de 68. Muitos queriam, mas não acontece da mesma maneira, não tem nada do mesmo desejo. Quando vemos as coisas antissemitas dos “coletes amarelos”, o que deixa todo mundo desconfortável, não sabemos de onde isso vem: da direita, da esquerda ou dos dois. Não é uma efervescência da inteligência, grosso modo. O que não quer dizer que eu sinta desprezo por essas pessoas. Eu não tenho mais idade para sair com um colete amarelo, mesmo que por vezes eu quisesse. Eu penso com tristeza, às vezes: é engraçado, quanto mais se é inteligente hoje – com as máquinas de comunicação, por exemplo –, menos existe a inteligência desenvolvida em profundidade. Tem também um lado de falatório, no Twitter, no Facebook. Eu vou parar porque estes são lugares-comuns (risos). Chegamos em lugares-comuns um pouco tristes. Mas, pelo Brasil, eu tive, na última vez, uma impressão triste.

No contexto que você nos apresenta, da segunda metade dos anos 60, existe uma politização no centro da vida, do cinema e da crítica de cinema. Hoje eu creio que vivemos também numa politização da cultura de maneira generalizada. Você acompanha esse movimento? Você encontra coisas interessantes que são produzidas hoje do ponto de vista estético e político?

Claro que eu acompanho! Eu vejo os filmes interessantes chegando, ou quando eu vou para o Brasil. Existe, felizmente e apesar de tudo, um movimento de agitação. Essencialmente, eu admiro a inteligência no Brasil. Os laços afetivos e a amizade, eles existem, mas eu sou fascinada pela inteligência; lá tem uma espécie de inteligência do momento. É um país muito vivo. Às vezes, nós vemos surgir por lá modernidades inesperadas. E lá se faz, ainda assim, muitos filmes. Havia a presença do cinema brasileiro nos canais de televisão, todo um movimento que se faz através da democratização, da ação justamente do Estado e mesmo dos bancos: no Brasil, existe um número de festivais de cinema absolutamente incrível, eles estão em diversas cidades, não apenas nas grandes como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador. É uma efervescência criativa. Na última vez que fui à Fortaleza, eu vi umas pessoas fazendo curtas-metragens. É mais fácil hoje, na medida em que, economicamente, podemos fazer filmes muito mais baratos com instrumentos rápidos. De repente, pode-se fazer, como na Europa, filmes com um telefone e pode-se fazer uma imagem muito bonita que se projetará eventualmente na tela grande com menores custos. É, ainda assim, difícil de fazer, mas eles são feitos. O Brasil tem uma efervescência cultural. Em São Paulo tem todo um monte de modernidades, de artistas. Claro que eu não tenho, em absoluto, a impressão de que a cultura brasileira vai morrer amanhã, mas podemos dizer que ela passa por um mau momento. Porque se existe, verdadeiramente, uma caça às bruxas, se não existe Ministério da Cultura, então não existe mais financiamento, apoios, projetos. Os famosos canais que passam cinema brasileiro vão ter problemas, certamente. Eu acho que eles já tem – eu ouvi falar que Teresa Trautman está tendo alguns problemas com seu canal. Eu não conheço cinema brasileiro de direita.

Mas ele existe.

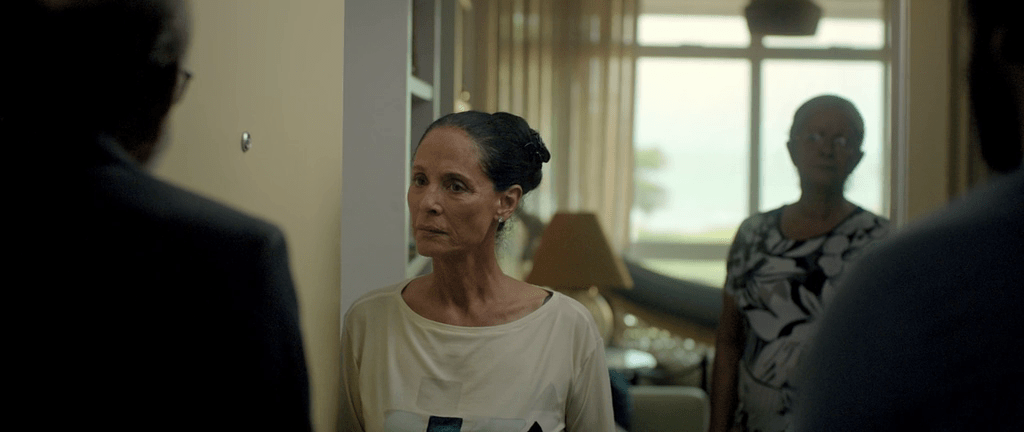

Sim, ele existe, um pouco. Não é aquele que eu conheço, não é aquele dos meus amigos (risos). Mas existe um prazer do cinema brasileiro em mostrar o país. Entre outras coisas, às vezes, em mostrar o que não funciona: as violências, a pobreza, as injustiças, as podridões, etc. Eu vi um filme feito por jovens, que saiu na França recentemente, que se chama Domingo (Clara Linhart e Felipe Gamarano Barbosa, 2019). Um filme estranho. Ele se passa no Rio Grande do Sul, com uma família de gaúchos burgueses, burguesões*. Todos mais ou menos neuróticos. Tem um casal mergulhado na cocaína que se provoca sexualmente, tem o adolescente que se masturba, tem uma matriarca, muito bem interpretada pela Ittala Nandi, que é o que existe de mais horrível na burguesia brasileira: ela martiriza seus empregados domésticos, ela é má, autoritária, chata, etc. É uma pintura horrível de uma burguesia, no fundo, muito podre, que ainda está na cultura escravagista em relação aos empregados domésticos. Isso é muito claramente apontado, até com insistência.

Existe um cinema evangélico no Brasil também, com a TV Record, eles fazem novelas e filmes, Os Dez Mandamentos, por exemplo, as histórias da bíblia, a biografia de Edir Macedo.

Eu não entendo nada desses evangélicos. Quando eu vivi no Brasil, o povo tinha uma tendência a estar do lado do candomblé. Vocês conhecem um cara que se chama Carlos Brajsblat? Um filme chamado Egungun (1982)? Um magnífico longa-metragem que mostra o culto dos mortos. Tudo isso para dizer que eu não sei exatamente o que ser evangélico significa do ponto de vista religioso.

Quando se é evangélico, se acredita basicamente no quê?

No Brasil, nos fazemos essa pergunta também. Eles utilizam essa religião para impor as suas ideias, não se trata de um pensamento brasileiro…

Isso veio da América do Norte… no começo?

Em certo sentido, sim. Mas esse comércio é também muito católico, no sentido medieval: existem estratégias muito teatrais, o medo…

Ah, é? Eles acreditam no Paraíso, no Inferno, no Bem e no Mal? Eles são conservadores, contra os homossexuais, pela família, as crianças, Deus…?

Sim. E eles estão no poder também. Eu acho que o Bolsonaro leu a bíblia no começo do seu mandato. Tem todo um circo religioso. A política e a religião agora estão misturadas demais, como nunca. Isso é muito perigoso. Você estava no Brasil há um ano, você pôde ver…

Sim, eu senti alguma coisa…

Mas é curioso porque o lado religioso é muito presente no bom cinema também, mesmo em Glauber…

Sim, claro, mesmo um certo misticismo…

… Ou mesmo em John Ford, que é um cineasta que você gosta bastante.

É um verdadeiro católico. Enfim, um católico estranho (risos), mas era ainda assim um católico…

Você poderia nos dizer quais são as coisas que lhe tocam no cinema?

Essa é uma pergunta bem pesada. Não significa que eu tenha lido tanto André Bazin (que foi o grande crítico da Cahiers, da boa equipe, quando havia Godard, Rivette, Rohmer, etc.), mas eu acredito, ainda assim, que eu fui impregnada por uma concepção de cinema segundo a qual o cinema tem uma relação íntima com o real e a vida. Eu desconfio dos formalismos. Eu amo quando os filmes têm grandes formas, grandes domínios da mise en scène. Não existe grande cinema que não seja confrontado com a questão do domínio das formas – o cinema é feito com as luzes, os ângulos, a montagem, o roteiro também. Mas para que o cinema comece a me impressionar é preciso que ele tenha uma relação muito profunda, muito íntima com o seu espaço-tempo. Claro, existem cineastas japoneses que podem ir fazer filmes na Itália. O jogo da produção internacionaliza a coisa, mas isso não impede que, para mim, o que eu ame no cinema italiano seja o fato de que nele vemos a Itália, que no cinema francês podemos ver a França. Isso não faz de mim uma nacionalista, mas, mesmo assim, existe primeiro no cinema uma carne do espaço e do tempo, onde ele foi feito, onde ele se faz, onde ele se realiza. E se essa carne é verdadeiramente profunda, o cinema adquire um interesse, uma densidade, que pode permanecer.

Eu já tinha uma cultura de cinema, já tinha visto todos os clássicos. Eu amo, no meu país, Jean Renoir, Jean Grémillon, Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette… Eu amo os filmes nos quais existe uma verdade do país no qual eu vivo, assim como, se possível, uma certa generosidade e grandeza da visão. Eu amo isso em todos os cinemas do mundo. Se eu quis ir para o Brasil, que era um grande país, complicado obviamente (isso eu entendi sobretudo quando eu vivi lá), foi porque eu pensava que um país que fazia um cinema como aquele, que dizia tais coisas sobre si mesmo, sobre a sua terra, sua energia, sua sensibilidade era certamente um país interessante. Podemos, claro, de repente, com um filme, ter vontade de simplesmente nos distrair – não devemos desprezar isso, o lado entertainment, isso existe também. Não podemos passar a vida vendo filmes de Dziga Vertov, seria muito chato!

Digamos que, como quadro, isso pode muito bem tocar a literatura, a pintura, a música – de uma outra maneira, aliás, porque a música não é um discurso escrito –, mas é preciso que haja uma ligação, que isso venha de algum lugar, de forma profunda. É um quadro um pouco banal e geral, mas eu não posso lhes dar outro: a pintura que me toca é aquela que eu sinto muito ligada à sensibilidade de um artista, mas também à sensibilidade do seu espaço, do seu tempo. Hoje, para as gerações mais jovens como a vossa, isso mudou porque a mudança geral da comunicação faz com que haja um lado do mundo no “tudo está em tudo e vice-versa”. Todas as sínteses podem ser feitas, não sabemos muito bem como. Logo, o aspecto enraizado das coisas vai, talvez, se modificar completamente. Talvez vá haver artistas que não terão mais nacionalidade, que serão artistas do mundo. Eu estarei fora dessa, eu gosto de sentir de onde as coisas vem.

Quando estava no Brasil, vi um belo documentário na televisão. Infelizmente eu não vi tudo porque ele saía em vários episódios, era muito longo. De um cineasta chamado Paulo Caldas. Ele fez um filme (com Lírio Ferreira) que se chama Baile perfumado (1996). É justamente um documentário sobre a noção de saudade (Saudade, 2018); isso me interessou muito, é uma bela palavra, uma bela noção. No fundo, a saudade é uma coisa que não é especificamente portuguesa ou brasileira, mas pertence ao território mundial da lusofonia. É uma noção eminentemente portuguesa, mesmo se ela se declina por diferentes afetos no Cabo Verde, onde, aliás, ela se escreve de outra maneira: “Sodade”. Tem um lado muito mais negro, muito mais pesado. Existem sotaques do português pelo mundo todo. Eu me pergunto, por exemplo: poderíamos definir o mundo francófono com uma noção como essa, um afeto típico do ser francófono? Eu não sei, mas o mundo lusófono tem isso. No filme, ele entrevistou um monte de gente para que eles falassem da saudade. Eu me lembro que havia um depoimento de um cineasta (me parece que era Silvio Tendler), que dizia que quando ele vivia em Paris, na França, o país dos 200 queijos, ele, na verdade, sentia uma terrível saudade do queijo de Minas* e da goiabada*. Ele teria dado não sei o quê para, de repente, poder comê-los (risos). Então a saudade era interrogada assim, o que é sentir falta de uma coisa que lhe pertence… é uma série documental magnífica.

E você sentiu saudade no Brasil, naquele momento?

Sim. Mas inversamente, no começo, quando eu vivia no Brasil, os franceses me irritavam. Os turistas chegavam: “Onde é a favela?!”. Eu detestava o olhar dos franceses sobre o Brasil, essa espécie de olho para ver o pitoresco, a bunda das mulheres no Carnaval; isso fez sonhar muitos machos franceses, é um clichê. Ainda assim, no fim de alguns anos, isso aconteceu comigo também… Vocês conhecem um filme americano chamado Casablanca (Michael Curtiz, 1942)? Num momento eles cantam a Marselhesa, eu vi isso no Brasil e de repente eu chorei. Foi isso. Mas a saudade é um afeto complicado porque é, ao mesmo tempo, a tristeza da falta e o prazer antecipado de preencher essa falta, “matar a saudade*”; reencontramos um amigo quando não o vimos a séculos (ou cinco minutos), o abraçamos assim e dizemos “Ah, saudade!” Esse é um belo afeto. E isso não se diz em nenhuma língua. Existem outras palavras, nostalgia ou “sinto sua falta”, mas não existe essa espécie de afeto compacto que se chama a saudade.

Eu acho que podemos falar um pouco da revista Trafic e seus mais de vinte e cinco anos de trabalho…

Porque vocês ouviram falar que ela vai acabar?

Não, não necessariamente.

Não, simplesmente atravessamos dificuldades, como tudo o que é edição impressa. Nós começamos na virada de 1991 para 1992, faz 27 anos que trabalhamos nessa revista. No começo com o crítico Serge Daney, depois ele morreu de AIDS, o que, aliás, era infelizmente previsto. A revista é editada pela P.O.L. – isso quer dizer o nome do editor Paul Otchakovsky-Laurens -, mas acontece que ele faleceu num acidente no começo de 2018. Esse editor era uma pessoa extraordinária, que adorava o cinema. Ele publicou outras coisas sobre o cinema: um período ele publicou a revista Positif, um período a Lettre du Cinéma. Ele era entusiasmado pela ideia de publicar a Trafic e ele sempre nos apoiou muito. Ele tinha muito prestígio porque ele fundou a sua editora – na verdade, uma espécie de filial da grande editora Gallimard. E a Gallimard, como todos os editores, passa por dificuldades financeiras. Portanto, eles informaram à P.O.L. – que agora é dirigida por um escritor muito bom, Frédéric Boyer – que eles deverão tapar os buracos econômicos. Quando um artigo era publicado na Trafic, durante 26 anos, nós pagávamos o autor do texto, uma soma ridícula em relação ao trabalho, duzentos, trezentos euros. Mas nós pagávamos. Além disso, o que custa muito para a Trafic são as traduções. Era preciso pagar aos tradutores bem mais do que aos autores, porque um tradutor tem um limite, sobretudo se se trata de uma tradução, por exemplo, do japonês. Agora, escutamos do nosso novo diretor da P.O.L. que é preciso fazer esforços, que não pagaremos mais nada para os autores. Eu acho isso um pouquinho triste porque, simbolicamente, isso parece dizer: “Sim, fiquem felizes por serem publicados numa revista prestigiosa”. Porque, apesar de tudo, nós fizemos uma reputação. Mas, ao mesmo tempo, não vendemos muito, não temos muitos assinantes, no estrangeiro é uma revista cara. 19 euros um número, quanto isso dá no Brasil?

100 reais.

É assustador. Eles não disseram que não tínhamos mais o direito de fazer traduções, mas foi preciso limitar terrivelmente o número… Um dos interesses da Trafic, apesar de tudo, é que nela falamos do cinema do mundo inteiro, que publicamos autores do mundo inteiro, como, por exemplo, o Shiguéhiko Hasumi que é um especialista extraordinário do cinema no Japão. Nós temos correspondentes nos Estados-Unidos, eu publiquei muitos textos brasileiros. Quando eu acho um belo texto, que se sustenta, eu me encarrego de traduzi-lo. Por exemplo, se pedimos a um autor para escrever, colocamos a barra da qualidade do texto, sua qualidade de reflexão e de escrita, muito alto. Às vezes um texto da Trafic – isso já aconteceu comigo – leva seis meses, às vezes mais, para ser escrito… Tem gente que precisa ganhar a vida. Os intelectuais, os historiadores, eles precisam passar seu tempo fazendo coisas que vão lhes dar um pouco de sustento pelo seu trabalho.

O risco que eu vejo aí é que passemos a publicar muitos textos de acadêmicos. O que não quer dizer que eu ache os acadêmicos ruins (como em todo lugar, existem os bons e os ruins). Mas eles têm uma certa vaidade da publicação e, frequentemente aliás, eles tem um trabalho. Então ser publicado na Trafic “é chique, é muito bom”. Ela é uma revista um pouco austera, exige também um esforço do leitor. Somos ameaçados também pelo fato de que as pessoas talvez não tenham nem mesmo tempo para ler a Trafic. Não existe muita gente que tenha tempo de ler a integralidade de um número da revista. Isso pode diminuir e um dia talvez nos dirão: “Bom, tudo bem, nós já os vimos o suficiente”. Tentamos lutar, nos defender, trabalhar…

Tem um cara, provavelmente jovem, que faz um mestrado em cinema na Sorbonne e que nos passou um texto muito interessante sobre um cineasta chinês, Jia Zhangke, falando da forma totalmente interessante de abordar, pelo viés da ficção, a questão da ecologia e das transformações ecológicas. Um texto entusiasmante! Eu gosto muito quando chegam textos um pouco inesperados. Dá muito trabalho fazer essa revista, na verdade. Fazer escrever é quase tão difícil quanto escrever: “Ficou para tal data” (risos). E com o desafio de conduzir a escrita a um certo nível.

Você disse, na entrevista para o Nouvelles du Front, que a linha de combate da Trafic passa por cada texto.

Sim, é um pouco por isso que o editorial – o pequeno artigo no começo de cada número de revista, que vai definir como que uma linha – não nos interessa. Não estamos nessa. Às vezes somos até reprovados por isso: “mas a Trafic não tem uma linha…”. A linha se define pelo que pensam, em tal momento, as pessoas que pensam sobre o cinema e que escrevem coisas que se sustentam, que são coerentes, interessantes. E existe uma sutileza na Trafic: a apresentação do sumário, como os textos se agrupam. Às vezes, quando dá, gostamos de fazer conjuntos sobre os autores ou as questões, coisas que se parecem. E, pouco a pouco, se define a linha do que as pessoas que ainda tentam refletir sobre o cinema podem dizer.

***

Mas há pouco eu lhes falava de um cineasta que é muito importante para mim: Eduardo Coutinho. Quando eu penso que esse infeliz, como vocês sabem certamente, foi assassinado pelo seu próprio filho… É um cineasta imenso e foi um homem muito grande. Ele tinha uma espécie de santidade franciscana que era absolutamente impressionante. Eu o encontrei muitas vezes na minha vida, nos festivais… Seu produtor para Cabra marcado para morrer (1984) era Zelito Viana. Coutinho tinha uma especialidade: ele ganhou não sei quantos prêmios nos festivais e essa espécie de louco perdia o dinheiro. Ele ganhava prêmios em dinheiro e os perdia. E então o seu produtor furioso o batizou (furioso, mas afetuoso ainda assim, porque ele o amava muito): “o rei do marketing negativo!” (risos).

Coutinho era um monge, na verdade, ele estava no despojamento total, ele ia ver as pessoas e chegava com respeito, preparava tudo no começo com um bando de sociólogos. Próximo do fim ele se permitiu, com O fim e o princípio (2005), chegar de forma um pouco mais improvisada. Mas para fazer Edíficio Master (2002), ele fez todo um estudo anterior sobre as pessoas que estavam naquela situação, que tinham talvez tais coisas interessantes a dizer. Eu não sei se hoje… os filmes do Coutinho, no Brasil, são conhecidos, eles continuam a ser exibidos?

Sim. Mas o próprio Coutinho disse que, devido à língua, era impossível, para um estrangeiro, compartilhar a atenção entre os personagens e as legendas.

É verdade que se eu não tivesse uma grande familiaridade com o Brasil e o seu cinema, eu talvez não teria conseguido. No Fim e o princípio, por exemplo, quando vemos essa velha mulher que faz rezas para tudo, nesse rincão, onde existe ainda um povo comovente, um culto e que, ao mesmo tempo, tem sua própria civilização. É difícil, é preciso verdadeiramente se interessar pelo que é o povo brasileiro para ser sensível a isso, sobretudo a essa palavra. Ele extrai coisas tão profundas, fazendo as pessoas falarem desse jeito. Não é sociologia de bazar, superficial, isso vai muito longe numa espécie de compreensão íntima, inclusive da palavra.

Você se lembra de um personagem chamado Leocádio? É um velho sem camisa que sai das sombras e fala na janela. Ele faz todo um gestual, ele se esconde. Ele é quase um ciclope, uma criatura mítica. Ele tem uma conversa que mistura religião com ciência, ele é um pouco profeta.

Sim! Às vezes, quando se escuta com tal empatia inteligente a fala da gente do povo (quando, na verdade, nunca o fizeram), isso vai muito longe em alguns espaços quase delirantes. Vemos cada ser. Em Edifício Master, por exemplo, ele foi fazer uma espécie de documentário sociológico, justamente: o que é viver numa pequeníssima burguesia urbana, que habita esses apartamentos conjugados*, e tem momentos em que pensamos que eles estão todos no fundo dos seus delírios. Isso é extraordinário! Isso me comove muito, mas é verdade que é difícil para que um estrangeiro compreenda.

Você se lembra do personagem que canta My Way do Frank Sinatra, em Edifício Master? Na ordem da filmagem, ele foi o último e na montagem ele mudou…

Sim, ele não quis colocá-lo por último, eu li isso… Tem um filme que eu gosto muito, infelizmente esse eu não tenho o DVD aqui em casa, que se chama Santo Forte. Eu me lembro particularmente do depoimento de uma mulher: ela faz um número de strip-tease toda noite num cabaré e ela diz que, graças ao peso de todos esses olhares de homens em cima dela, sobre o seu corpo, quando ela volta para casa, ela precisa de uma força espiritual para se limpar de uma noite de trabalho. Eu acho magnífico esse depoimento.

Eu falei uma vez com ele e ele me cortou. Eu comecei, “Coutinho, você é um grande cineasta…”.

Sim, esse não era o estilo dele… É por isso que ele perdia os prêmios, ele dizia: “Não! Eles vão me valorizar!”.

Ele tira o cara que canta My way do fim de Edifício Master porque o Eduardo Escorel disse: “Eu já posso ver a plateia aplaudindo de pé e chorando no fim do filme”. Ele o desloca pois ele acha que é jogo baixo terminar o filme desse jeito.

Onde foi que ele estudou cinema?

Na França, no IDHEC!

Sim, parece que é isso. Ele devia amar Bresson, coisas assim: a atenção, a emoção, não se deve fazer comércio…

E você sabe como ele chegou na França? Ele ganhou um concurso de rádio. Ele fez uma apresentação sobre Charlie Chaplin e o prêmio era uma viagem para estudar cinema na França. Ele era um cinéfilo, um “cinéfilo de caderno” como ele dizia…

Eu também fiquei muito interessada nos filmes do Kleber Mendonça Filho. Tem gente que diz que, em Aquarius (2016), ele se derramou num empreendimento comercial por causa da Sonia Braga. Isso não é verdade. Eu fui muito tocada pelo filme, que eu vi num festival na Argentina, em Mar del Plata. Eu acho Aquarius muito interessante, porque – justamente em relação ao que eu lhes dizia há pouco sobre o que me toca no cinema – ele está numa inscrição muito precisa de uma mulher que tem um passado, uma família, uma cultura, que ama uma certa música de uma certa época, que guardou seus long plays. Tem um aspecto da cultura brasileira que eu acho muito interessante nesse filme. E o que ele tinha feito antes foi, na verdade, ainda mais inflado, O som ao redor (2012), porque ali poderiam dizer: “Sim, esse é um filme de intelectuais”. Não, não é verdade.

Teve um crítico no Brasil que falou de um lado Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) em Aquarius, porque temos a mulher que é ligada à sua casa, que sofre uma pressão externa…

Ah, sim, que haveria um certo parentesco entre a sua figura e aquela de Joan Crawford. Sim, isso não é idiota (risos).

Mas aquela intervenção no Festival de Cannes…

Vocês sabem: os cineastas do Cinema Novo, durante a ditadura, acreditavam nessas coisas de boa-fé, e isso lhes servia de certa forma também de publicidade, porque o fato de divulgar no exterior uma palavra de resistência ao regime em vigor era útil. Eu me lembro – mesmo antes do AI-5 de 1968, quando verdadeiramente começou a ditadura das ditaduras, a mais terrível – ainda em 1964 e 1965, eu me lembro que um bando de cineastas do Cinema Novo (eu não sei mais quem estava lá: tinha o Glauber, tinha talvez o Joaquim Pedro de Andrade) foram presos e estavam bem contentes que havia na França pessoas que se agitavam por eles. Tem também isso, o lado “o estrangeiro pode nos ajudar”.

No fundo, a força do Cinema Novo era a sua força de grupo. Havia entre eles uma solidariedade e uma divisão de competências, inclusive diplomáticas. Um que é o mais desconhecido de todo o grupo e que eu conheci muito bem – enfim, para dizer tudo, eu o amei absolutamente – que se chamava David Neves, o grupo lhe chamava de “O cônsul*” porque ele tinha conhecidos, apoios internacionais que eles poderiam conquistar. Eles apostaram muito nisso.

Coutinho nunca foi um cara muito oportunista. De repente, ele ganhou prêmios nos festivais e depois todo mundo o esqueceu completamente. Não fazia o seu gênero destacar que ele representava seu país. Mas aqueles do Cinema Novo o fizeram. Fizeram-no com muita inteligência. Eles se apoiavam, apesar de também brigarem. Isso é outra coisa, porque os grupos acabam sempre por se engolir e se detestar, mas eles partiram numa grande solidariedade que se serviu muito do exterior. Menos Joaquim Pedro de Andrade, ele era a coragem na hora, ele nunca jogou esse jogo. Glauber o jogava enormemente. Com talento, evidentemente, brilho, inteligência, mas ele jogou os jogos dos apoios e frequentemente se decepcionava quando não os recebia. Porque esse suposto apoio que a Europa pode dar – isso eu conheço um pouco – tem seus limites também. Por exemplo: Glauber se fiou nisso muito ingenuamente, sob o pretexto de que ele conhecia Godard. Eles tinham mesmo trabalhado juntos em Vento do Leste (Grupo Dziga Vertov, 1970). Depois de ter apresentado A idade da terra (1980) em Veneza – o que foi uma catástrofe – ele passou pela França, depois foi para Portugal, e depois voltou para o Brasil para morrer. Mas, passando pela França, ele telefonou para Godard e Godard o mandou às favas: “ah não, não me peça nada”. E Glauber ficou muito magoado. A Europa também, e a França em particular, tem extraordinários fenômenos de moda. Numa época o cinema brasileiro estava na moda, agora o que está na moda é o cinema asiático. A China, a Coreia…

Não se pode acreditar, sob o pretexto de que somos o país da Revolução Francesa, que nós vamos sistematicamente ajudar… Eu não estava só, porque muitos franceses se apegaram ao Brasil realmente, sinceramente. Mas havia também aqueles que pensavam: “ah sim, nesse momento é do Brasil que isso vem” e depois passavam para outro lugar e isso pode criar muita amargura para aqueles que pensam que na França eles vão ter apoio absoluto. Não, não necessariamente. E o Brasil goza de um grande capital de simpatia na França, em suma. Vocês devem senti-lo, gostamos muito dos brasileiros. E aqui eu falo por todo mundo, não apenas por mim, que é um país que tem uma imagem simpática.

Mas, retornando, vocês acreditam que Bolsonaro vai fazer o que ele prometeu? A patrulha ideológica? Porque parece que, por exemplo, no nível das escolas, os alunos tinham direito de denunciar seus professores. Mas isso acontece?

Sim, neste momento se a professora passa uma frase de Marx para ler, os pais vão “botar fogo” na escola.

Isso me traz uma lembrança horrível. Eu cheguei no Brasil em 1971 e desde o começo de 1972, durante três meses, eu dei um curso no Museu de Arte Moderna do Rio. O museu estava sob controle da Cinemateca – que era dirigida por um tipo muito à esquerda, aliás – e eu cheguei do meu Maio de 68 marxista-leninista, na França, onde todo mundo falava o que tinha vontade. Eles não prendiam pelas opiniões, não prendiam os professores, como se fazia na ditadura. Garrastazu Médici foi o pior de todos: poderíamos, de um dia para o outro, ser demitidos da função de professor, de deputado. Na França existe, apesar de tudo, uma cultura de esquerda; em certos ambientes ela é quase dominante.

Então eu chego e vou dar um curso sobre Serguei Eisenstein. Ele acontecia na Cinemateca, no interior do MAM, e eu passei os filmes de Eisenstein, A greve (1924) e Outubro (1927) na sala. Eram cópias russas que não tinham tradução dos intertítulos. Então, um professor muito sério começa a traduzir os intertítulos e diz: “aqui estão os policiais, os espiões disfarçados de operários para prender os grevistas”. Eu senti uma mão sobre o meu ombro, um cara muito simpático que cuidava da entrada, que me diz: “Dona Sílvia, não fala mais nada que a polícia tá na sala*”. Eu fiquei com medo! Eu tive medo ao mesmo tempo por mim e pelo diretor da Cinemateca, porque foi ele que me convidou. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte (e essa é uma história muito “carioca”, porque os cariocas chegam sempre atrasados): a polícia veio apreender as cópias da Greve e de Outubro, pensando que era O Encouraçado Potemkin (1925) que há muito tempo tinha a sua projeção proibida. Eles pensavam: “isso não é possível, é subversivo”.

E aí, para dar um curso sobre a montagem em Eisenstein eu só tinha os filmes falados, enquanto ela se vê sobretudo nos filmes mudos. Depois, levada pelo meu discurso e pelos meus alunos, eu comecei a lhes mostrar as ligações que haviam entre o pensamento do cinema de Eisenstein e o pensamento socialista soviético. Em determinado momento eu disse: “sim, isso pode acontecer em qualquer país socialista, como Cuba”. E aí eu vi uma das minhas alunas, que era uma amiga, fazendo caretas na primeira fila, dizendo: “cala a boca, cala a boca, pelo amor de Deus*! Cuba? Não!”. O nome de Cuba não podia ser pronunciado, era tabu. Eu levei tempo para compreender, porque falar de Cuba na França, do socialismo, de Eisenstein, fazia parte da cultura cinéfila. Ninguém saía de um filme de Eisenstein com uma metralhadora na mão para fazer atentados. Isso fazia parte de uma bagagem cultural, essa esquerda soviética. Mas no Brasil não, se coisas assim recomeçarem, se isso se generaliza… Eu era uma intelectual parisiense de passagem, não era nada demais, mas se isso se generaliza sobre os professores seria catastrófico.

Você disse que o meio cinéfilo era muito masculino.

Era, na época.

E hoje?

Hoje não é mais assim. Eu abri o caminho, uma expressão que diz que, grosso modo, eu fui a primeira. Era uma situação diferente. Agora, existem mulheres críticas de cinema de toda competência. Mas quando eu era jovem, uma mulher que tomava a palavra era raro. Ela era perdoada se ela era muito bonita ou muito feia. Eu tinha a cabeça mais ou menos bem feita. Mas uma mulher para ser inteligente devia pedir perdão, se fazer toda pequena no seu pequeno caminho de inteligência. Era preciso se curvar diante da palavra masculina. Havia um machismo nas elites intelectuais, mesmo no Partido Socialista: aqueles que tomam a palavra em Maio de 68, os representantes sindicais, eram todos homens. Eram os homens as estrelas de 68. Havia sempre as mulheres, mas elas tinham dificuldade. Dilma, por exemplo, teve dificuldade pelo fato de ser uma mulher. No Brasil, também há um machismo na esfera intelectual. Havia pouquíssimas mulheres que entravam nas escolas. Agora existem mulheres brilhantes que se exprimem a tal ponto que são os homens que estão um pouco confusos (risos). No jornalismo, na medicina, há mais mulheres que homens. Eu não sei as cifras exatas, mas isso é uma coisa que mudou muito no mundo francês.

Eu tinha estudado letras, estudos sérios. Mas essa cultura dos homens de cinema me fascinou. Efetivamente, foram os homens os primeiros que tomaram consciência de que o cinema era uma arte. Uma arte complicada – uma indústria, um comércio, etc –, mas uma arte. No começo essa era uma ideia que vinha na linha de um grande poeta chamado Baudelaire. Ele era assustadoramente machista. Ele dizia, no século XIX: “amar uma mulher inteligente é um prazer de homossexual”. Isso é pesado, mas isso mudou. Nos termos de tradição cultural francesa, os homens foram os primeiros. Baudelaire era um machista, mas ele compreendeu a modernidade na arte. Ele foi em direção aos artistas mais modernos: ele falava de Delacroix, ele falava de Constantin Guys, que pintava os trajes femininos. Ele compreendeu profundamente que alguma coisa mudou na França do século XIX. E foi assim que a França pôde se tornar, no começo do século XX, uma sede, uma encruzilhada importante na noção de modernidade da arte. Isso não quer dizer que não havia mulheres artistas, muito talentosas, mesmo em outras épocas e que foram esquecidas nos calabouços da cultura. Mas a ideia moderna de defender o cinema como uma arte veio dos homens. Isso quer dizer que, nesta arte para o povo, para a diversão, nesse comércio, nesse complexo do cinema, incluindo o americano, todos aqueles da Cahiers du Cinéma compreenderam que havia artistas enormes e eles começaram a defendê-los.

Isso me fascinou: “Ah, o cinema também é as grandes formas, é uma arte de pleno direito, existe gênio no autor, existe uma concepção de mundo”. Hoje todo mundo sabe que o cinema faz parte da cultura, ele pode ser ensinado na universidade, tanto por homens quanto por mulheres. Mas no começo da cinefilia, os homens traziam uma espécie de mais-valia de saber, de ferramentas de análise. No começo, quando eu ia à Cinemateca, havia garotos nas primeiras filas que copiavam os créditos – hoje com a internet não vale mais a pena fazer isso. Eles se tornavam especialistas, eruditos, críticos; eles implantaram todo um mundo de intelecto em torno do cinema. Saber factual: tal diretor tinha feito tal filme, melhor que tal outro. Havia uma mais-valia de uma tecnicidade mental. Num primeiro momento, eu ficava: “Ah! É verdade que o cinema é uma espécie de superestrutura importante”. No começo, os rapazes da Cahiers diziam: “Bom – eu era bonita quando eu era jovem – essa aí é divertida, ela compreende bem as coisas”. Mas era protecionista. Isso acabou, acabaram as atitudes de protetorado e, isso, em todos os domínios: as mulheres engenheiras, as mulheres médicas. No começo era preciso lutar. O campo do saber, da especialização, da tecnicidade e da análise era masculino. O processo foi lento. Hoje em qualquer debate sobre a política, congresso científico, existem mulheres que tomam a palavra e que a conduzem bem e que são escutadas, mas foi preciso tempo. Foi preciso todo o século XX. Hoje a situação mudou profundamente.

E você acompanhou essas mudanças…

Todo mundo acompanha o seu próprio tempo. Para compreender, contudo, é preciso se esforçar, é preciso se mexer, é preciso viajar. É importante ir para um outro universo mental. Pra mim foi muito importante entrar nesse mundo onde as pessoas sabiam algumas coisas sobre o cinema. Mas aqueles do Cinema Novo também não eram nada feministas. Eles eram todos muito machistas, eles gostavam muito das belas atrizes, eles se apaixonavam por elas e tudo mais, mas aquele era um negócio masculino. As mulheres no Brasil precisaram lutar para fazer cinema. E essa foi uma das maiores mudanças do século XX.

Entrevista realizada por André Capriotti-Schaefer e Miguel Haoni em 20 de fevereiro de 2019

Transcrição: André Capriotti-Schaefer e Letícia Weber Jarek

Tradução: Miguel Haoni