Os desenhos do jovem Paul Graff

Por Victor Cardozo

Um bom ponto de partida para se orientar em Armageddon Time (James Gray, 2022) é o da alternância dos pontos de vista. Não temos aqui, a rigor, uma aderência de corpo e alma às tribulações emocionais e existenciais de seu protagonista, Paul Graff (Banks Repeta), como seria talvez a expectativa se considerarmos filmes anteriores de Gray como Fuga para Odessa (1994) ou Amantes (2008). Nestes que estão entre seus trabalhos mais celebrados, há uma convergência entre um universo ficcional profundamente enraizado num contexto histórico, cultural e social que corresponde aos anos de formação do cineasta (a cidade de Nova York dos anos 80 aos 2000, famílias de imigrantes judeus europeus em processo de gradual assimilação dentro da classe média norte-americana, a relativa proximidade de idade entre seus protagonistas e sua própria) e uma intensa centralidade da subjetividade dos protagonistas na estrutura do filme em si. Se nesses filmes já existia um jogo sofisticado entre recuo implícito e uma tomada de ponto de vista em primeira pessoa que se anunciava em momentos mais decisivos, a proximidade junto aos protagonistas predominava com maior intensidade, orientando a encenação: as cores, texturas e dimensões desse contexto tão rico em especificidade material eram portanto entregues às variações mercuriais da mente do protagonista. Nesses primeiros filmes, somos interpelados por um acesso violentamente íntimo ao turbilhão interior do personagem ao mesmo tempo em que a plasticidade conjurada por Gray e a modulação dramática atingem o seu ápice.

No entanto, eis que o cineasta se debruça sobre suas experiências pessoais num nível de proximidade que é afinal absolutamente imediato: Armageddon Time se constitui de momentos tirados diretamente de sua infância, de sua vida familiar e dos eventos fatídicos que certamente definiram seu próprio ponto de vista. Retomar uma aderência a essa perspectiva em primeira pessoa tão epidérmica para aplicá-la em relação a si mesmo não seria, talvez, possível ou artisticamente desejável enquanto representação, posto que tenderia à redundância, algo como um mapa que corresponda às mesmas dimensões do terreno que pretende mapear. Gray é compelido então a alternar um passo à frente e outro para trás. De um lado (ou talvez melhor seria dizer, “pela frente”), temos a perspectiva à flor da pele de seu alter ego infantil, cheia de devaneios, de presságios e que só serão devidamente compreendidos muito mais tarde, e sobretudo tomada pela inconsciência e distração lúdica de um garoto que ainda negocia suas fantasias e suas lacunas de compreensão com as contingências impostas pelo mundo adulto. Do outro (ou se preferimos, “por trás”), se contrapõe a frieza desencantada das situações concretas, dos lugares e pessoas já perdidos ou desfigurados pela passagem do tempo.

No encontro com sua própria ficção, a “tarefa” de Gray, para usarmos o termo da imposição aos desenhos feitos em sala de aula pelo jovem Graff, não pode realmente estar empenhada em nenhum desses dois pontos de vista, mas justamente na trajetória das incongruências que existem entre eles. Se essa incongruência de início é marcada por uma simples e reiterativa oposição entre proximidade imersiva e distância, aos poucos o protagonista vai se apropriando também dessa mesma distância e deixando algo de sua própria dispersão para trás. O próprio espaço reconstituído do passado do cineasta (a casa, as duas escolas, as ruas de NY, as vizinhanças vistas de carro, as estações de metrô, o parque Flush Meadows, o museu Guggenheim) obedece a esse princípio, oscilando entre duas representações que se tangenciam discretamente até que possam finalmente convergir.

Em cada cena na qual o garoto falha em conseguir reter uma consciência lúcida diante do que o momento lhe pede é feita a inscrição do zoom in ou de algum tipo de aproximação tateante; no entanto, no desfecho, o último olhar lançado aos lugares onde se passaram os episódios vividos é dado pela repetição sucessiva de zoom outs. A escolha dos lugares é em si mesma bastante significativa: o pátio da nova escola, lugar dominado pelos discursos dos Trump e pelo fatídico plano do roubo, do qual Paul se distancia diegeticamente; a sala de aula da velha escola, onde fomos apresentados à Johnny (Jaylin Webb); a sala de jantar de sua casa, cenário do convívio familiar que também é o lugar onde ele recebeu de seu avô Aaron (Anthony Hopkins) as aquarelas.

Todos esses lugares, vistos rapidamente em sucessão e vazios, invocam uma fantasmagoria que pode, afinal, ser reconhecida pelo protagonista. Os sons dos vagões de metrô e do caos da cidade, junto aos primeiros acordes já imediatamente familiares de The Clash, que inundam a banda sonora sugerem a distância da perspectiva adulta que aliás já servia de interlúdio em outras passagens de tempo, mas também um ponto de não retorno no tempo diegético: o momento em que se cristaliza a compreensão do garoto daquilo que de fato se passou até então, de suas implicações e sobretudo de seu próprio papel nisso, um momento de irremediável remorso. Vemos Paul pela última vez deixando o pátio, em vias de desaparecer no ponto de fuga. O garoto não existe mais, todos os personagens que vimos são fantasmas. Apenas o narrador adulto ainda vive.

A repetição de certos dispositivos formais denuncia menos um didatismo da parte do cineasta do que um ponto de coerência. Os já mencionados zoom ins, o slow motion, as entradas pontuais da música (especialmente o também já citado uso da versão de The Clash de “Armagideon Time”), a permanência fugaz porém marcada de vozes e sons de uma cena para a outra, tudo isso são sinais da vagarosa assimilação do protagonista das limitações de sua percepção. O filme se constrói gradualmente em torno do reconhecimento de Paul de seu próprio fracasso moral, de sua “lentidão” em responder efetivamente ao seu entorno de acordo com sua própria natureza, a qual ele mesmo talvez ainda desconheça ou simplesmente não tenha ainda formada, pois é justamente no decurso desses vislumbres incompletos que sua perspectiva final pode se completar – não é por acaso que o vemos sempre em vias de ser acordado ou de adormecer nos ecos da lembrança do dia anterior. Se há de início uma forte vontade de aceitação e mesmo de assimilação que limita e constrange sua capacidade de perceber o entorno (e portanto, suas reações e a maneira como esses momentos são filmados), é precisamente da inferência do que não é dito, mostrado ou percebido por ele que emana ao mesmo tempo o mistério e a dimensão retórica das cenas, pois trata-se também do reconhecimento de quanto escapará aos olhos e memória do protagonista, não em relação às possibilidades do não-vivido, mas ao que sempre esteve lá.

Para cada personagem importante, em maior ou menor escala, está em jogo muito mais evidenciar aquilo que Paul desconhece ou apreende de forma incerta e é curiosamente nessas lacunas que o universo familiar dos filmes anteriores de Gray se reafirma discretamente. Por mais que os momentos passados com o avô, Aaron, tenham destaque privilegiado, tudo de mais importante e misterioso a respeito dele é filtrado pela limitação daquilo que era, naquele momento, possível de ser apreendido, deixando para nós e para essa perspectiva desencantada, que consiste na segunda voz e no segundo olhar do filme, o problema de sua incompletude. O mesmo vale para a relação com os pais, Esther (Anne Hathaway) e Irving (Jeremy Strong), de influência incontornável e aliás bastante semelhante ao arranjo parental de Fuga para Odessa e Amantes; a rivalidade implícita com o irmão mais velho, Ted (Ryan Sell), que sugere a infância dos irmãos Green/Grusinsky em Os Donos da Noite (2007) e sobretudo, a amizade com Johnny, que ecoa o tema de traição e desejo frustrado de assimilação via ascensão social em Caminho Sem Volta (2000).

Por outro lado, há um inequívoco esforço de reconstituição bastante típico e recorrente desde os filmes anteriores, não limitado ao espaço e contexto histórico, mas também voltado aos padrões de fala e gesto, das pequenas idiossincrasias, dos momentos traumáticos de incomunicabilidade, dos rituais de convivência. A partir desses elementos, é possível que haja justamente a inferência do que não nos será dado a ver. Entre uma cena e outra podemos entrever a solidão da mãe, suas privações e dúvidas, seu luto e os primeiros sintomas de uma doença debilitante – na chegada do primeiro dia na escola nova, a visão de Anne Hathaway cercada de escuridão, chorando até dormir em um sofá, sobressalta mais a nós do que ao garoto. Nos discursos negativos e equivocados do pai surgem lapsos de fragilidade e ternura: é particularmente notável a cena em que Irving acorda os filhos, a rigidez que cadencia a linguagem corporal de Jeremy Strong mesmo na descontração, um negativo preciso das cenas em que o mesmo surge como presença também desajeitada na violência ou na tentativa de fazer valer sua autoridade; vemos mais adiante uma repetição desse gesto ambivalente feita pelo irmão mais velho, que não consegue esconder que, sob suas provocações, existe certa inveja e admiração pelo status especial desfrutado pelo caçula. Em todos os momentos em que Aaron/Hopkins está em cena paira não apenas a consciência introspectiva da sua própria morte que se aproxima, mas os horrores de sua própria infância, do antissemitismo, dos pesadelos da sua mãe que viu os pais mortos diante dos próprios olhos, a noção de que o horror sempre pode voltar:“She said you should never ever forget your past, ‘cause you never know when they’re coming for you”. Cada gesto do avô evoca uma deliberação e uma economia mediada por esses dois espectros de morte: a morte acumulada dos seus e sua própria morte, que se aproxima e o força a encarar cada momento com Paul (cujo futuro certamente o preocupa), como uma despedida em potencial. Nas interações com Johnny as limitações se fazem ainda mais presentes, tanto pelo fato de que o material para reconstituição é mais restrito (toda a informação possível vem dos momentos em comum), quanto pela interdição do próprio remorso de Paul de ter deixado o amigo ser punido sozinho. Desde o primeiro encontro na escola, só saberemos de Johnny as suas reações, sendo que à cada aparição agrava-se um pouco mais a impressão de claustrofobia (os castigos da escola, a fuga dos agentes sociais, o refúgio na casinha de Paul e, ao fim, o espaço de uma sala de delegacia). O gesto de desgosto de Paul ao deixar o baile, longe de ser uma catarse, é também um momento de inércia e auto-anulação, uma vez que não há reconciliação possível com a cumplicidade que ele teve na desaparição de Johnny. Daí ser esse o momento em que a fantasmagoria da memória e o peso da materialidade que cerca a narrativa, os tempos de Armageddon de Reagan que desaguam no apocalipse perene de hoje, convergem.

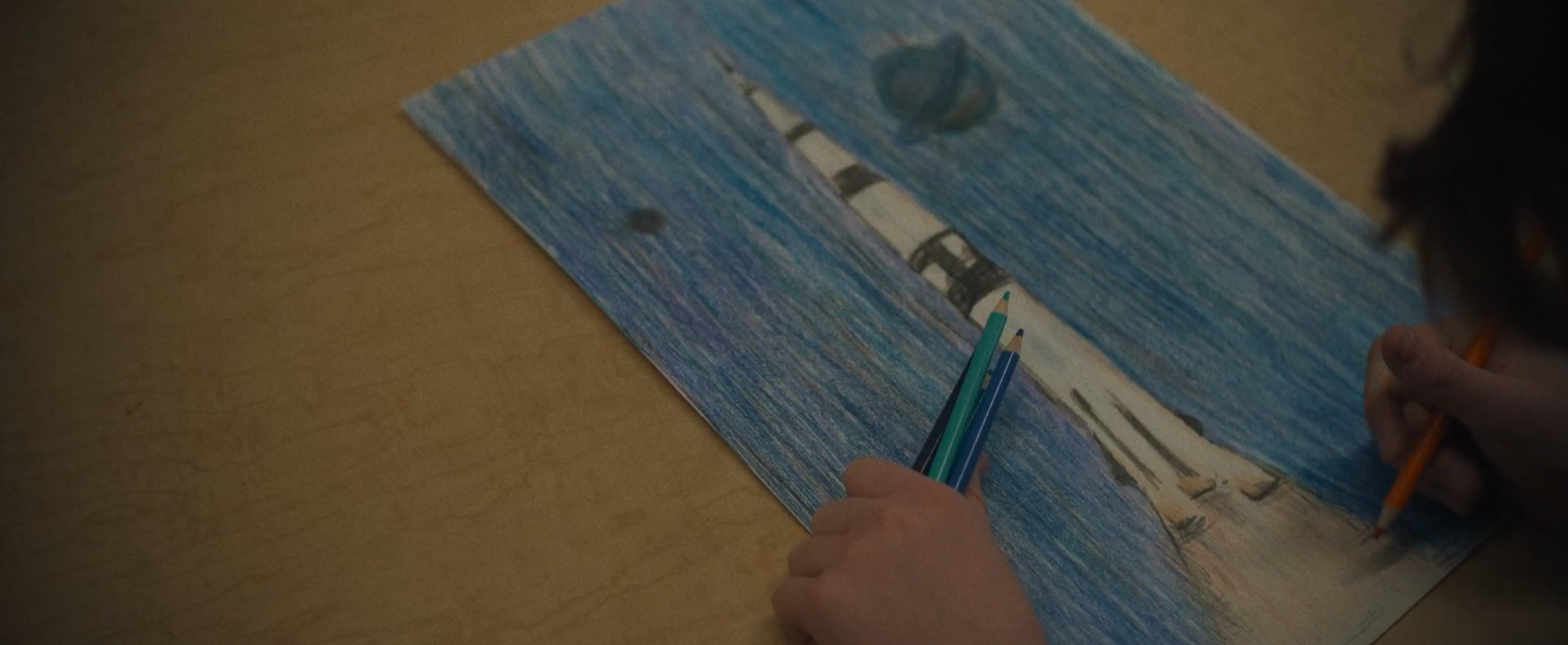

Indissociável de tudo isso está a negação de Gray em oferecer algum desabrochar artístico ostensivo da parte de seu alter ego, de recriar suas aquarelas de criança com os olhos de hoje. Por mais “expressivas” que possam ser as cores do precoce desenhista, ele ainda se ocupa da mimese, que inevitavelmente antecede qualquer pretensão à “originalidade”. Suas motivações não poderiam ser mais coerentes e óbvias: o jovem Paul Graff quer ser um artista para ser famoso, aclamado, amado e admirado por todos. As breves sequências em que vemos os devaneios do garoto parecem perversamente concebidas para provocar o máximo de constrangimento, sem rastro de concessões a uma romantização da “liberdade criativa” ou “pureza” na infância. A necessidade de assinar os próprios trabalhos oferece uma rima macabra com as xícaras revendidas de judeus enviados para campos de concentração e com a omissão da responsabilidade no roubo do computador. Continuamente, Paul desobedece as “tarefas”: diante do mandamento de “ser original” escrito no quadro-negro, copia um quadro de Kandinsky, e mais tarde, quando é pedido um autorretrato, desenha um módulo lunar em pleno voo – imagem intermediária entre o último momento com o avô e a ideia fatídica que terá imediatamente depois de roubar o computador e fugir para Flórida com Johnny. E talvez esteja justamente aqui o primeiro sinal de independência artística, a faísca criativa que o permitirá superar a mimese mais adiante. Desobedecer a tarefa imposta para poder obedecer a tarefa interior e nessa desobediência, retomar com maior força o caminho proposto de início. Nesse caminho, no entanto, ele não encontrará nenhum tipo de reconciliação consigo mesmo ou com o mundo. Apenas a imagem que lhe cabe.