Uma faca de dois gumes

Por Catalina Sofia

“Eu trabalhei com a anormalidade, com a ruptura e isso não é fácil. Não era um afago, tinha um prazer, mas um prazer estranho. Por exemplo, o que me interessou no meu último filme, Fakir, foi exatamente isso, essa anormalidade e essa mistura de prazer e dor, enfrentamento. A auto violência. Porque violência mesmo… Digo que eu sou incapaz de matar um mosquito, completamente incapaz. A gente consegue procurar nessa dor, nessa mágoa, um afago, um prazer. […] É estranho, a gente não pode ser nem leviana, nem ingênua.”

Helena Ignez em entrevista ao Coletivo Atalante, junho de 2019.

Margem e limite, palavras complementares que, ainda que se encontrem em dado momento no seu significado, nascem em momentos diferentes de ocorrência. Algo precisa testar essas estruturas firmes ou linhas imaginárias – não se sabe – para que tudo que se pensa a respeito de algo que parece muito bem estabelecido se tensione. Encontrar o limiar dessa tal ocorrência, como o encaixe de uma cobra na cintura no momento da dança, a cada movimento de quadril em que se enrola o animal, a iminência da mordida.

Helena Ignez, em seus trabalhos como atriz e diretora, nos apresenta esse limiar: indo da margem ao limite, ela tensiona tudo que seria facilmente discutível e refutável, caso se apresentasse em forma de ideia escrita ou falada, levando isso a uma construção e acontecimentos imagéticos, cênicos, para além de todo alcance que nosso vasto vocabulário verbal possa descrever.

Para a jovem atriz que dá seu corpo à Ângela Carne e Osso e que permanece na nossa memória com o famoso frame mordendo uma faca em A Mulher de Todos (Rogério Sganzerla, 1969) só adianta o quanto se sabe o jeito de morder a faca, como mantê-la nos dentes ou se deixar cortar por ela.

Em Fakir, somos apresentados ao submundo dos que são relegados a um espaço hostil, homens e mulheres, condenados à pobreza (significando a própria palavra “fakir”, pobre em português) e à violência, retirando a fórceps a hostilidade que lhes é direcionada. Ou melhor, se impõem dentro dela através da dor, do limite do corpo, da mente e da exaustão máxima, seja através do jejum, deitando-se em camas de pregos, andando sobre brasas, perfurando-se com agulhas, interrompendo batimentos cardíacos e entrando em contato com animais peçonhentos.

Tudo isso como em um movimento de resistência às circunstâncias alheias, às suas possibilidades de ação dentro do mundo, de manejar o que primariamente testaria seus limites, seu corpo. Um estado anárquico do quanto vão então permitir ser repreendidos, qualquer controle ou falta dele é nosso e vem de dentro.

Sendo essas circunstâncias, a pobreza, a fome, a subordinação ao que é colocado como moralmente aceitável e o preço a se pagar por não aceitar isso. A insubordinação de Mara e Urbano, o casal de faquires que aparecem no filme é exemplo da dubiedade dessa dinâmica, fazendo da fome meio de ter o que comer, sendo a dor e a fome sua matéria de trabalho.

Tamanha consciência corporal e exaustão através dos limites não estranhamente interessam tanto essa realizadora e atriz, que doou seu corpo a inúmeras personagens de maneira extrema. Helena Ignez coloca o corpo como matéria primordial e, por isso, de maior importância ao seu ofício. É por ele e através dele que se chega também ao ápice do prazer, especificamente o prazer feminino, tema inclusive do seu próximo filme, A Alegria é a Prova dos Nove (2023).

Ao decorrer do filme somos apresentados a faquires e faquiresas que, de inúmeras maneiras, colocam desafios aos seus próprios corpos. Aqui se apresenta o poder de pertencimento desses indivíduos, sendo que o próprio domínio de seus corpos é o que se coloca em jogo, ainda mais se pensarmos dentro de uma lógica social que cada vez mais absorve e extrai toda e qualquer real importância sobre nossa existência, nosso corpo. Uma possibilidade de controle dentro do descontrole.

Como tudo que desvia a uma norma dominante e testa os limites, esse jogo de força graduado, que perfura ou não a pele, vai à margem e todos os espaços seguros são pequenas fortalezas em que essas práticas vão aos poucos saindo dos espaços urbanos, de casas de espetáculos, porões… Para chegarmos então à Ilha do Sol onde somos apresentados à Luz del Fuego, primeira artista nudista brasileira, atriz, escritora e feminista.

A este ponto do filme, o faquirismo toma um significado para além da sua prática e é pensado também como uma filosofia, que então permeia uma visão mais abrangente e extremamente envolvente do que seria de fato pertencer ao seu corpo e ter consciência dele. À medida que essas mulheres vão aparecendo no filme, as ideias começam a incitar uma relação um tanto radical do quanto os procedimentos que compõem os rituais de pertencimento a um corpo feminino são estranhamente similares às práticas do faquirismo, ainda que se diferenciem (e muito) nas suas essências e objetivos.

Se por um lado temos a dor como busca de autocontrole e autoconsciência, do outro lado o controle se dá pelo outro, pela submissão aos rituais, pela pretensa impossibilidade de compreender seu corpo em sua totalidade, uma vez que tudo é prontamente obedecido. Se o caminho disponível obrigatoriamente passa pela dor nesse corpo, como vislumbrar uma saída melhor? A desobediência? Modificar as regras desse jogo dentro dele? São questões extremamente espinhosas que fazem pensar no corpo feminino, esse tão insistentemente usurpado de quem de fato pertence, às mulheres.

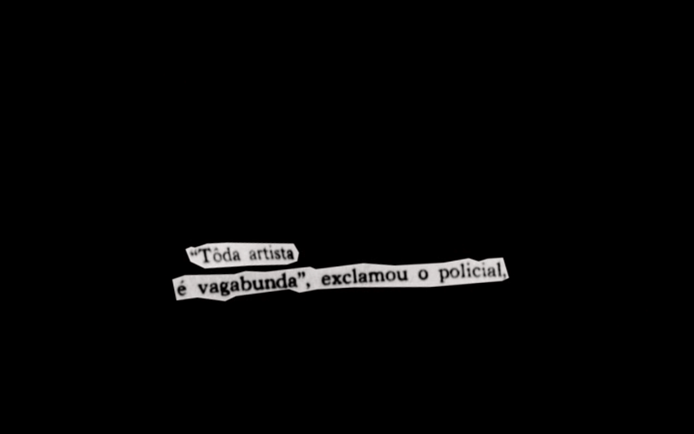

Os inúmeros rituais que fazem parte da vivência em um corpo de mulher, que ora remetem à sensualidade, ao embelezamento, ora, a um adestramento desse mesmo corpo, não por acaso nos remetem a esses mesmos procedimentos de controle e manejo da dor; no entanto, com um sentido divergente. Interessa-nos traçar justamente esse paralelo extremamente sensível, a ponte entre esses rituais ambíguos e a vida das mulheres, fato que parece ser elucidado pelo filme. Como uma evidência que se sedimenta calmamente no decorrer das cenas, o filme dedica mais da metade de sua duração às mulheres, não deixando de expor na frieza dos documentos, manchetes de jornal, o derradeiro final dessas faquiresas – da maneira mais explícita possível.

Faca nos dentes, uma faca de dois gumes. O limiar atravessado entre a dor e o prazer são aqui amplificados à máxima potência. É necessário explicitar essas diferenças, saber sobreviver em um mundo em que sejam abertas mais possibilidades além das que são ofertadas, tomar para si o que já é seu ou que era para ser seu. Tarefa árdua, afiada.

Luz del Fuego dança e brinca com cobras que percorrem seu corpo, ela joga com o perigo e se submete a esse jogo, estabelecendo, no entanto, regras. Sua fuga à ilha como um ato de exigência de que sua existência como mulher deva se fundir, como tudo se funde, na própria natureza, tal como a areia, o mar, as pedras. Desobediência. Suzy King se expõe em um show de faquirismo na Galeria Ritz em Copacabana, no ano de 1959, e ali se apresenta para quem quiser ver, propõe um desafio antes de tudo a si mesma e promete ficar em jejum com uma cobra em uma urna, trancada. Tudo isso em resposta a quem apontava seu comportamento desviante, algum controle dentro do descontrole.

Cabe mencionar a própria Helena quando, na pele de Ângela Carne e Osso, protagoniza a famosa cena da dança para Vampiro (Antônio Pitanga). Poderia ser simplesmente um strip-tease tal como muitos outros, em que o corpo da mulher é simplesmente exposto, no entanto, ela desvia do foco de luz direcionado ao seu corpo, conduz ela mesma o olhar ao se movimentar e tenta retomar o controle, até que se cansa e parte para cima de Vampiro. O simples feixe de luz e as reações de Ângela Carne e Osso apresentam essa relação. Por qual motivo não ceder ao desejo? Aqui o desejo e o prazer são consumados dentro de uma via de mão dupla. Ouvir o próprio corpo, graduar a força da mordida.

Buscar algum prazer no perigo e algumas vezes na dor, é, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência que Luz del Fuego, Suzy King, Helena Ignez e outras tantas mulheres encontraram, o tal jeito de morder a faca, equilibrar os dois gumes e nessa gangorra super desequilibrada e pesada para um lado, se aventurar e criar cada uma sua própria Ilha dos Prazeres.

“Não se pode ser nem leviana, nem ingênua”, nos diz Helena Ignez. Se de um lado a dor se coloca como adequação violenta de um corpo, do outro ela se coloca como liberação de um estado de êxtase reprimido, guardado. Nada aqui é ideal, perfeito, justo e, principalmente, fácil. Isso é reiterado à exaustão por Helena Ignez e gritado, inclusive vomitado, como em Sem Essa, Aranha (Rogério Sganzerla, 1970), por suas personagens em sua carreira de atriz. Por isso a insistência de que algo que permeia esse caminho e é nessa fissura que a arte se encontra, através da poética apresentada pelo filme e o que sua narrativa conduz, aliado à ideia impossível de ser dissociada de sua produção, visto que é matéria prima tal como as imagens para o cinema: o que se faz experimentando a liberdade quando tudo vai contra isso e como fazer esse registro de forma que seja visto.

Caminho certamente infrutífero para o cinema de Helena Ignez, o filme poderia se prender a uma espécie de jaula em relação às imagens que produz e reproduz, o que o protegeria de qualquer interferência voluntária ou involuntária que possa existir para sua fruição. Ou a ausência dessa jaula e, por isso, abertura e consciência de que a dor vai existir, seja autoinflingida ou não, porém não a todo momento, dando a abertura entre um filme, frame ou momento, à existência do que é fugidio e por isso, tão precioso e importante: o prazer. Tudo isso através dessa lente de aumento que o cinema nos dá, não para necessariamente explicar algo, como quem direciona um microscópio a um elemento comum a ser constatado, analisado com exatidão e sim, para nos fazer ver algo que não é tão evidente, mesmo que explícito.

“Eu tive uma espécie de intoxicação, também foi necessário esse vazio, essa procura. Me impressionava também por muitos diálogos fortíssimos que foram ditos por mim no próprio Copacabana Mon Amour, diálogos do filme, como as perguntas de Rogério:

– O que estamos fazendo aqui na terra?

– Qual o destino do homem?”

Não ver ou ser mais – ou apenas – um corpo domesticado, posto ao bel prazer alheio, mas um corpo que sabe e reconhece seus limites e por isso conhece a abertura para o seu próprio prazer. Nem leviana, nem ingênua, consciente da anormalidade.

Para além de toda exposição sobre o faquirismo, sua história e seus principais personagens e o que isso remete à questão do feminino, Fakir é também uma revisita do trabalho essencial que Helena Ignez teve em toda sua carreira até agora. Incorporar essas personagens de certa forma parece ter sido um expurgo e somente ela, uma artista com tal grau de consciência, conseguiria elaborar essa relação do que seu corpo foi capaz de realizar e produzir, principalmente, no seu importante papel dentro do Cinema Marginal.

Não há resposta certa e nem é proposto um caminho para a solução do impasse das questões que envolvem a existência de se perceber mulher no mundo, ainda mais quando falamos de determinadas escolhas feitas para caberem em um filme. É exatamente no perceber que reside todo o mistério – palavra muito cara, uma vez que a diretora tem um apreço enorme pelo enigma, o não resolvido e tudo que pode caber ali –, uma relação quase mística de como alcançar esse controle da faca, essa mordida equilibrada. Uma utopia pela qual vale a pena viver e tentar desvendar, alcançar, fazer filmes.

“Tudo isso vejo como uma trama do cosmos pra gente ser feliz”

Helena Ignez na frase que encerra Fakir (2019).