Tesão e sensibilidade

Por Leodoro Camilo-Fernandes

Mais que amigos veio ao mundo sob a promessa de ser “a primeira comédia romântica gay de um grande estúdio”. Embora a precisão desse dado seja questionável, visto que, como exemplo, Fire Island: Orgulho e sedução, filme do qual falarei pouco mais adiante, fora lançado meses antes (e ainda esquecendo-se de Com amor, Simon [Greg Berlanti, 2018], um exemplo recente), tratemo-lo como deseja ser tratado: a comédia romântica gay que sai na frente abrindo caminhos.

Bobby, escritor e apresentador especializado em história gay, conta logo no início, durante um episódio de seu podcast, que já chegou a receber um convite para escrever o roteiro de uma comédia romântica gay: estarrecido com o desejo do produtor de que a história possa “mostrar ao mundo que relacionamentos hétero e gay são a mesma coisa: amor é amor é amor”, Bobby diz que “amor não é amor; nossos relacionamentos são diferentes, nossas vidas sexuais são diferentes”. Tendo esse desejo de não-normatividade narrativa aliado à personalidade contestadora do personagem, é com espanto similar ao de Bobby que o vemos reagir de modo perplexo às boas novas dos amigos: um casal terá trigêmeos; outro trouxe um terceiro elemento para a relação, assumindo-se como um trisal.

Ao fazer do protagonista o diretor do primeiro museu nacional de história LGBTQ+, responsável por conciliar os desejos de protagonismo histórico de representantes de cada letra da sigla da comunidade no conselho diretor da instituição, o filme quer ser também, ele próprio, agente da renovação e da diversidade. Só que, e isto já se sabe há muito, de boas intenções até o inferno está cheio: o que se vê é um filme que trabalha na contramão de seus desejos teóricos.

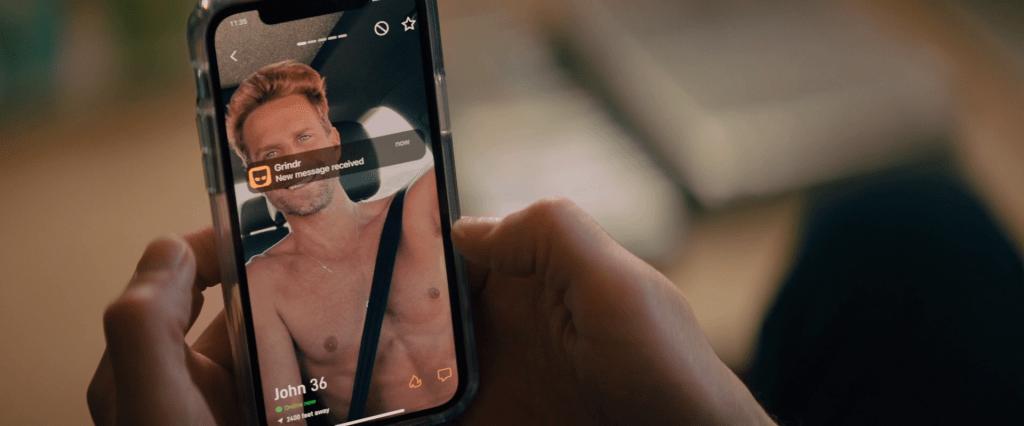

Boy meets boy: numa festa (lançamento de um novo app de encontros, o Zellweger, para homens gays que querem transar e falar sobre suas atrizes favoritas), Bobby, o inteligente e magro, vê o descamisado e apolíneo Aaron – este é fã de Garth Brooks, aquele ama Mariah Carey. O que os une, além do desejo sexual no primeiro instante, é um sentimento de “indisponibilidade emocional”: aos quarenta anos, nenhum dos dois teve um relacionamento duradouro. Eis o esquema de oposição e aproximação tão fundador da comédia romântica.

Nos filmes do Lubitsch ou da Nancy Meyers, fundamentais para a compreensão do percurso histórico do gênero, assistimos: 1) ao nascer de um sentimento que surge a partir da fricção de personalidades totalmente opostas ou absolutamente idênticas; 2) a uma crise entre o casal, revelação das fragilidades; 3) à transformação (de caráter positivo) a fim de que a relação possa ser consolidada. O que nos parece evidente, e aqui conto com o bom senso do leitor, às vezes pode não ser tão claro a certos realizadores: o nascimento, a crise e a transformação são muito mais do que linhas no roteiro: são os pés de James Stewart e Margaret Sullavan, são Diane Keaton olhando pela janela de seu escritório. Mais que amigos não consegue mostrar que sentimento é esse que os liga, não consegue dar a ver as emoções presentes nessa relação entre dois homens descrentes dos preceitos da monogamia. Em vez disso, o filme decide priorizar a comédia em detrimento do romântico: promove momentos de quase paródia ao próprio gênero em que tenta inscrever-se; o sentimento se perde no meio de tantas aspirações reflexivas.

Falham sobretudo suas ambições teóricas: Bobby e Aaron, que eram adeptos de relações não-monogâmicas, são obrigados pelo roteiro de Billy Eichner (que também atua como Bobby) a encontrar a sua felicidade apenas dentro da estrutura de um relacionamento monogâmico. É especialmente disparatado o modo com que, tendo a voz de Bobby como guia da narrativa, o filme menospreza qualquer tipo de comportamento não-normativo – praticamente cumprindo o ideal proposto pelo produtor hollywoodiano da comédia romântica rejeitada por Bobby no início.

Felizmente, o filme consegue criar momentos de interesse em suas cenas de sexo (ou talvez seja culpa da ultraevidente beleza de Luke Macfarlane, o Aaron): a conexão entre os dois personagens só acontece pelo sexo – conexão que o filme endossa visualmente, mas moralmente rejeita e condena no texto. A primeira transa do casal começa num plano próximo dos dois se beijando e falando sobre o primeiro encontro; abre para um plano geral em que vemos um segundo casal a chupá-los ao mesmo tempo. A segunda transa começa no parque: os dois conversam deitados na grama, acabam engalfinhando-se até que começam a beijar-se e levam a luta corporal até a cama, culminando num gozo do descobrir dos gostos e fetiches de cada um.

Se os corpos masculinos em Mais que amigos servem apenas como causa e agente do tesão, em Fire Island: Orgulho e sedução, além do plano do desejo sexual, os corpos são colocados como elemento de comunidade, de união. Indo passar uma semana de veraneio na ilha, ainda sem saber que será pela última vez, encontramos um grupo de melhores amigos que têm corpos tão diversos quanto suas visões de mundo, unidos sempre pela alegria da experiência comunal, pela cumplicidade na busca pelo prazer – ainda que cada um o enxergue de uma maneira diferente.

O subtítulo brasileiro Orgulho e sedução já deixa claro que assistiremos a uma reformulação dos esquemas sociais e afetivos explorados no romance mais famoso de Jane Austen, aqui localizados numa semana de férias e festas gays. Noah, cuja voz em primeira pessoa nos guiará por essas férias, abre o filme rebatendo a conhecida máxima de “Jane, a rainha” sobre o fato de que um homem solteiro possuidor de uma grande fortuna deve estar atrás de uma esposa: diz que isso é bobagem heterossexual. Atrasado para a viagem, veste-se correndo enquanto tenta mandar embora o affair da noite anterior.

No grupo de amigos, entre tímidos e espalhafatosos, o mais próximo a Noah é Howie, que nunca teve um relacionamento sério e sonha com um amor de comédia romântica. Noah, defensor de relações não-monogâmicas, tenta convencê-lo de que isso tudo é coisa da indústria heterossexual. E Howie diz que pode até ser, mas não para ele: ele quer o romance. Diferentemente de Mais que amigos, que acredita ser porta-voz da diversidade mas acaba endossando discursos padronizadores, Fire Island: Orgulho e sedução está interessado na coexistência das possibilidades: embora o mundo ainda seja governado por abdômens definidos e iPhones de última geração, é possível amar e se divertir mesmo aos que fogem à regra.

Também escrito por seu ator principal, Joel Kim Booster, é um filme de verão: aberto a ver os absurdos dos riquinhos da praia, a ouvir as histórias da falida “mãe” lésbica do grupo, a caminhar pelas trilhas do balneário, a andar na areia e entrar no mar ao som de uma canção linda do Perfume Genius.

Howie encontra Charlie, por quem se apaixona e com quem vive momentos de graça na ilha. Noah conhece Will, amigo de Charlie, sujeito rico e um tanto pedante e intransigente, mas com o qual divide os ideais de relações não-monogâmicas. E aí se revela um pouco mais da generosidade do filme em relação a seus personagens: entre festas com remixes de Charli XCX, caminhadas pela ilha e desencontros no dark room, é concedido a Howie o direito de viver seu sonho de comédia romântica: seu primeiro beijo com o rapaz acontece ao som dos violinos de Vivaldi; no fim, seu big rom-com moment: os amigos ajudam Charlie a roubar um barco para impedir que Howie vá embora sem saber de seu amor – o grande movimento tão típico dos filmes (corridas no aeroporto ou na estrada, declarações no topo de prédios ou em carruagens etc).

E, por fim, o grupo dançando num píer Last Dance, da Donna Summer, à luz do ocaso: a última viagem à ilha, a última dança naquele poente: I can’t be sure that you’re the one for me – all that I ask is that you dance with me.