Neve Campbell: vítima, sobrevivente, estrela

Por Luiz Fernando Coutinho

Como Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt ou Rebecca Gayheart, Neve Campbell começou na televisão. Antes de sua estreia no cinema, com o filme Jovens Bruxas (Andrew Flemming, 1996), ela havia sido uma das protagonistas da série O Quinteto (1994-2000). Em 1996, Pânico (Wes Craven) a transformou na mais importante scream queen dos anos 1990, o que representou, para sua carreira, tanto uma vitória quanto uma maldição. Cyrille Pernet, em seu texto sobre Sexta-Feira 13 – Parte III, sustentou a intuição assombrosa de que um serial killer não assassina apenas uma personagem, mas também o ator ou a atriz que a interpreta. A morte, no cinema de terror, pode dar fim a uma vida fictícia mas igualmente a toda uma carreira. Neve Campbell, embora sobrevivente (foi atriz de filmes de Robert Altman, James Toback, John MacNaughton), infelizmente nunca escapou do fantasma de Pânico. Se o quarto e quinto filmes da série adquirem certo tom de melancolia, é porque representam o retorno inevitável de uma atriz que não conseguiu enterrar Sidney Prescott.

Se ainda é possível, hoje, avançar a discussão já saturada sobre a metalinguagem da série Pânico, Neve Campbell é aquela para quem devemos olhar. Se Craven é o cerebralismo autoconsciente desses filmes, Campbell é a contraparte carnal que lhe fornece um justo equilíbrio. Se preferimos, podemos superar esses dualismos (de gênero, inclusive) e considerar que aquilo que os diferentes episódios de Pânico descrevem é o embate entre a metalinguagem glacial do cineasta e o corpo a corpo da intérprete: contra a fantasia do ghostface – fantasma anônimo, figura de um vazio que pode ser preenchido por qualquer pessoa, símbolo dos tropos do gênero de horror que estão disponíveis para serem vestidos por qualquer filme –, Campbell impõe seu rosto e seu corpo, sua singularidade intransponível (devo esta ideia a Letícia Weber Jarek). Sidney Prescott, em sua trajetória dramática, tensiona o mero exercício metalinguístico e torna-se um dos motivos principais da série. Quando Craven não aceitou fazer o terceiro filme sem a atriz, provavelmente tinha consciência que encerrar a trilogia era também encerrar a saga de sua protagonista. Pânico 3, nesse caso, não poderia ter outro tema senão Hollywood e suas atrizes: o arremate da trilogia é, mais profundamente, um filme sobre Neve Campbell.

Em Pânico, o primeiro filme, o trauma de Sidney Prescott é um dos poucos elementos que não são esmagados pelo rolo compressor da metalinguagem. Vítima da mídia e da mediocridade em torno de si, a personagem carrega a memória do assassinato brutal de sua mãe. É o que lhe aporta, aliás, um traço distintivo: Sidney é a única personagem minimamente tridimensional do filme. O medo de se tornar a mãe (uma “semente ruim”) e ecoar seus erros é uma camada dramática que, embora frágil, a destaca das outras personagens, excessivamente arquetípicas ou caricatas.

Encurralada, esfaqueada, ensanguentada, Sidney corre, rasteja, foge, luta. A performance de Campbell é corporal, primitiva, bruta. Quando reencena a sequência inicial de Drew Barrymore (cujo rosto, longe do anonimato, já era codificado pela indústria), a atriz não reproduz o repertório da primeira vítima: ela desafia o assassino, confronta-o verbal e fisicamente, digladia pela própria vida. A compleição do rosto da atriz, curiosamente, é perfeita. Somos capazes de reconhecer em seus olhos semicerrados o medo que a consome enquanto seu maxilar, levemente projetado, interpela corajosamente seus algozes. Na linhagem de Jamie Lee Curtis, Neve Campbell não é somente a vítima, mas também aquela que afronta os antagonistas da narrativa (no segundo filme, ela será comparada a Linda Hamilton). A inversão de papéis ocorrida no desfecho do filme, onde é ela quem se veste de ghostface e telefona para os assassinos, é a ilustração final dessa postura proativa.

O primeiro filme da série Pânico é dela, pertence a ela: uma vez avisada que o serial killer sempre desperta quando é dado como morto, a personagem dispara a arma na testa de seu persecutor. “Not in my movie”, ela diz. Um dos erros de Billy Loomis (Skeet Ulrich) e Stu Macher (Matthew Lillard), no desfecho, foi ter acreditado que conseguiriam fazer uma sequência para o filme sem Sidney Prescott, pois o que garante a existência das sequências não é o traje preto e a máscara expressionista, que podem vestir quaisquer personagens, mas a sobrevivência de Sidney. Não era isto que insinuava a personagem de Rose McGowan quando, diante do assassino, pedia que este não lhe matasse (“don’t kill me, I wanna be in the sequel!”)?

Pânico 2, embora o pior filme da trilogia, representa, contudo, um depuramento do trabalho de Neve Campbell. Ainda sob os auspícios do trauma da morte de sua mãe (ao qual é acrescido o fantasma das mortes de Woodsboro), a atriz aperfeiçoa o olhar baixo, semicerrado, talhado mais na pálpebra do que na sobrancelha. A dificuldade de contato visual é aprofundada, e a boca entreaberta deixa escapar os suspiros cansados. A ambivalência de seu rosto, entre o olhar que se retrai e o maxilar que confronta, produz uma espécie de efeito de estilingue: o conjunto de sua face projeta e interioriza, desafia e se recolhe. Como uma grande atriz melodramática, Campbell sustenta olhares que são ao mesmo tempo para fora e para dentro de si.

Tal qual Cassandra, que a protagonista interpreta na peça de teatro, Sidney deve aceitar seu destino e encará-lo de frente: ela deve tornar-se novamente a vítima de ghostface. Campbell, por sua vez, precisa lidar com o fato de reviver a mesma personagem e, sem tréguas, pelejar pela sua sobrevivência. Ela desfere chutes, empurrões, socos e joelhadas; se um telefone toca, ela não hesita em atendê-lo; se a oportunidade de retirar a máscara do assassino se apresenta, ela tenta sua sorte. “I’m a fighter”, ela afirma. Pânico 2, em última instância, não é muito diferente do que é encenado na peça dentro do filme: trata-se de submeter Sidney aos mesmos fantasmas de seu passado, fazendo com que ela reviva seus sofrimentos anteriores. O clímax, por isso, acontece no palco; e se, no final do filme anterior, a protagonista invertia os papéis narrativos performando o assassino, aqui ela se converte na própria metteur en scène, operando perversamente os equipamentos nos bastidores.

Pânico 3, enfim, é a obra-prima da série e o triunfo de sua atriz. Retorna o fantasma da mãe (desta vez materializado, tornado presença física) e, com ele, o fantasma dos filmes anteriores. Confrontar a mãe, aqui, equivale a confrontar a expectativa de uma infinidade das sequências (prodigioso momento em que a aparição da mãe se converte em ghostface): será preciso colocar um fim ao ciclo, acertar as contas com o passado, sob o risco do ad aeternum de filmes seguintes – o que só demonstra a estreita relação entre a série e a construção dramática de sua protagonista. Para isso, Wes Craven reconstrói em estúdio a cena original onde tudo começou e Neve Campbell encerra o autoexílio de sua personagem. Reencenar certos momentos-chave do primeiro filme torna-se, assim, uma forma de exorcizar esses fantasmas, ou ao menos espantá-los para longe.

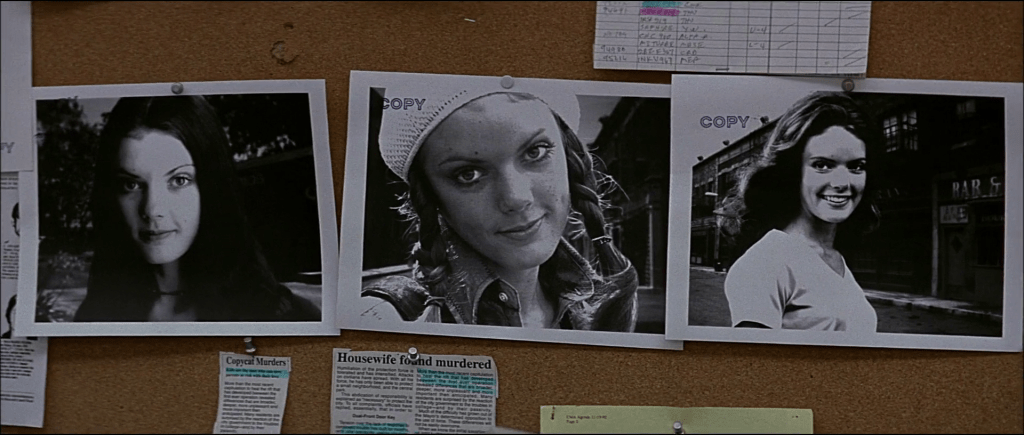

O filme proporciona um grande mal-estar. Ele discorre sobre a misoginia na indústria do cinema, tematiza o problema das atrizes que tiveram suas carreiras e vidas devastadas pelo assédio e pela violência sexual, e no entanto é produzido por Harvey Weinstein (como não ver com certa agonia, aliás, a presença de Rose McGowan no primeiro filme da série?). Como Cidade dos Sonhos (David Lynch, 2001), Pânico 3 é um filme sobre os subterrâneos de Hollywood – outra prodigiosa cena: a descida de Sidney aos infernos da mansão, quando ela entra em uma sala de projeção através de uma passagem secreta. Nesse caso, é preciso, mais do que nunca, vislumbrar a atriz por trás da personagem. Quem foi Maureen Prescott? Quando acreditava-se que era uma ninfomaníaca que desmanchava casamentos, ela se revela uma aspirante a atriz cuja carreira foi violentamente interrompida. Do medo de Sidney, passamos então ao medo de Campbell: tornar-se uma atriz sabotada pela indústria. O medo da personagem de tornar-se como a mãe deslinda, na verdade, o medo da atriz de uma carreira descontinuada. “Sua mãe achava que era a Sharon Stone”, diziam para Sidney no primeiro filme. Depois de Pânico 3, sabemos que a frase referia-se não tanto à sexualidade de Maureen, mas ao fato mesmo de ter sido uma atriz.

“Hollywood is about death”, é o que diz o detetive Kincaid (Patrick Dempsey). Morte das personagens, mas também de suas atrizes, geralmente pela causa mortis do envelhecimento. Neve Campbell não escapou de sua sina: incapaz de desvincular-se totalmente de Sidney Prescott, a atriz construiu uma carreira tímida, aquém de seu talento. Recentemente, ela anunciou que não estará em Pânico 6, o que parece uma prova irrevogável de que a série está fazendo hora extra no cinema. Em Pânico 3, a personagem declara que seu filme preferido é a própria vida, e a série Pânico não é outra coisa senão isso – a vida de Sidney. Ironicamente, o responsável pelas mortes do terceiro filme é o diretor interpretado por Scott Foley, cujo parentesco com Sidney é menos importante do que sua posição de cineasta. Pois se a série Pânico foi a maldição de Neve Campbell, a quem culpar senão a seu realizador, Wes Craven?

Quando Pânico 3 surgiu, entretanto, a promessa de uma carreira ainda existia, e Craven sinalizou para ela na cena final. Recordemos a primeira cena de Sidney Prescott na série: ela é vista em seu quarto, estudando, e a janela está aberta. É dela que surge Billy Loomis, a ameaça. A partir dali, todas as janelas e portas serão trancadas. No segundo filme, Craven volta a apresentar Sidney em seu quarto, dessa vez na universidade. A janela, claro, está fechada. Em Pânico 3, por sua vez, a protagonista é apresentada passeando livremente em uma área rural, mas não tarda para que ela chegue em casa, tranque a porta e acione o sistema de segurança. Na cena final, a atriz (pois é dela que se trata, finalmente) repete a caminhada, mas ela já não tranca a fechadura quando entra em casa. A porta fechada se abre misteriosamente e a atriz, depois de lançar a ela um olhar tranquilo, não se preocupa em voltar para fechá-la.

Difícil não reconhecer nessa porta que magicamente se escancara a imagem de uma carreira se apresentando logo ali, diante dos olhos da atriz. O mal tendo sido exterminado, bem como o estigma do eterno retorno das franquias, Neve Campbell contempla, cansada, a esperança de um futuro que se abre. Sabemos, contudo, que a promessa não se cumpriu. Vista retrospectivamente, a cena final de Pânico 3 é impregnada por uma melancolia que as palavras de Norman Mailer sobre Marilyn Monroe descrevem com certa precisão fúnebre: conseguimos entrever, no rosto sereno de Campbell, uma “vontade imortal existindo em condições de irremediável sepultamento”. A porta de Craven foi aberta, mas infelizmente não impediu que outras se fechassem.