A porta do cinema vai dar na sala de casa

Por Leodoro Camilo-Fernandes

Eu devia ter uns nove anos de idade quando minha mãe me levou ao cinema para ver E.T. – O extraterrestre, era um relançamento em salas por ocasião de seu vigésimo aniversário. Não foi a minha primeira vez numa sala de cinema: o primeiro filme que vi na tela gigante foi O casamento do meu melhor amigo (P.J. Hogan, 1997) – minha tia me levou durante uma tarde que passamos juntos, ela queria muito ver a nova comédia romântica de que todos falavam -, e ainda posso me lembrar do alumbramento que tomou conta de mim durante o número musical de abertura: mulheres em vestidos de noiva dançando e dublando uma versão de Wishin’ and Hopin’ contra um fundo pink – e talvez seja mesmo só essa minha única lembrança mais consistente da experiência do filme: eu tinha uns quatro ou cinco anos e a película era legendada. Algo dali se transformou em alguma coisa de hoje: amo os musicais e as comédias românticas e a Julia Roberts. Já com E.T., a coisa foi diferente: foi mamãe quem me levou. Quando saiu da zona rural onde nascera, mamãe passou a ler os romances do Fitzgerald e do Veríssimo, ouvir Roberto Carlos e frequentar incansavelmente os cinemas de Joinville. Um dia foi ver E.T. e parece que chorou muito. Foi ver uma segunda vez e se emocionou ainda mais. Quando foi relançado nos cinemas, achou que me levar seria a desculpa perfeita para poder revê-lo. É evidente que ela chorou; emocionada, me abraçava como que desejando que eu sentisse o mesmo maravilhamento. Mas o que me maravilhou, mesmo sem chorar, foi o que hoje vejo como a primeira experiência spielbergiana comme il faut: estar numa sala cheia de gente comendo pipoca e rindo e se abraçando e pulando da cadeira a cada nova emoção tirada da cartola de Steven Spielberg.

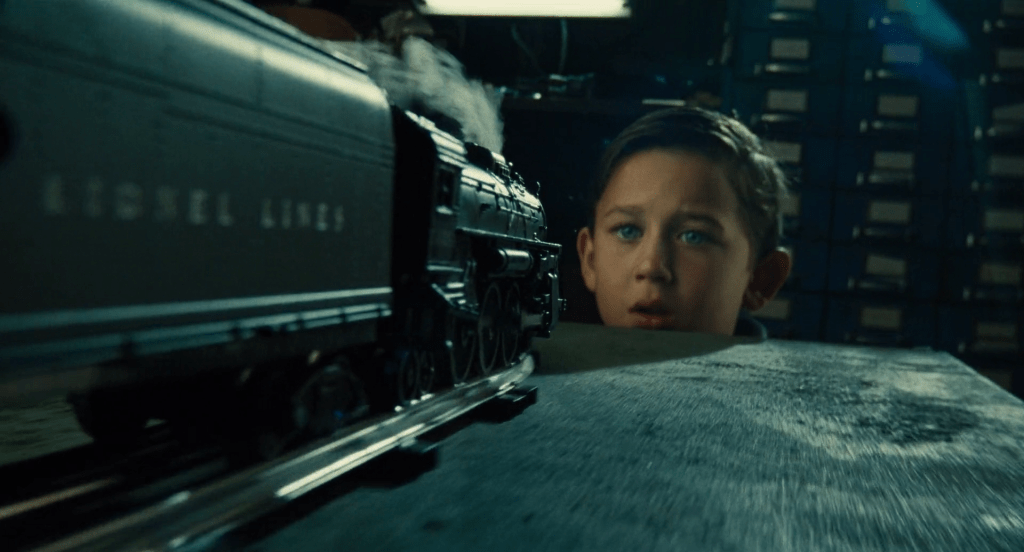

Entramos na vida dos Fabelmans, nome sob o qual é criada a versão ficcional da família Spielberg nesta narrativa autobiográfica, pela porta do cinema; não interessaria uma história contada ab ovo para falar da vida de um homem que é o cinema (ou isso é o que ele acredita ser: o fable man, o homem das fábulas, capaz de fabular o mundo, ou sua própria história, no autodeleite de saber-se hábil condutor dos caminhos do artifício) – se havia alguma dúvida a esse respeito, cá temos Os Fabelmans. Na fila para uma sessão lotada, Sammy, um pouco assustado com a possibilidade de ver as “pessoas gigantes” de que seus pais lhe tinham falado, precisa ser convencido de que sua primeira experiência de cinema, com O maior espetáculo da Terra (1952), será incrível: seu pai lhe fala do projetor, da luz, da película, dos vinte e quatro quadros por segundo, da persistência da visão; sua mãe lhe fala de coisas felizes, de sorrisos, de sonhos – sonhos que nunca esquecemos. Apesar de todos os tipos de imagens circenses existentes no filme de DeMille, é de um acidente de trem – carros para um lado, vagões para outro, pessoas rolando, animais caindo – que será a primeira lembrança cinematográfica de Sammy, a imagem fundadora de uma obsessão: após sair atônito da sessão, tentará recriar em casa, brincando com um ferrorama que ganha no Hanucá, a cena do acidente. O pai, Burt (Paul Dano), engenheiro de computação que conserta televisores como fonte de renda extra, não admite que o filho estrague a engenhoca em suas inúmeras tentativas; a mãe, Mitzi (Michelle Williams), pianista que saiu dos palcos para uma vida doméstica, entende do que precisa o menino: dá a ele a câmera amadora do marido para que Sammy possa filmar o acidente ele próprio, como ele o viu, fazê-lo ter controle sobre as imagens que o impressionaram para que possa ser curado do trauma. E é nessa encruzilhada do dever (o pai, a engenharia, a escola) e do desejo (a mãe, o cinema, a arte) que vai crescer o pequeno Fabelman, munido de sua câmera como uma lente que media e deforma as relações entre o mundo real e um espírito sensível – esquema no qual o próprio filme está inscrito: o realizador que precisa do cinema para atar as pontas de sua própria vida.

A luz e as cores que banham Os Fabelmans não têm nomes mas têm dono: Hollywood, a escola do olhar de Sammy (Gabriel LaBelle). Em New Jersey ou no deserto do Arizona, o menino/realizador vai recriar temas e cenas que vê na tela do cinema – a comédia, os monstros, a guerra ou o faroeste dO homem que matou o facínora (John Ford, 1962). Sua maior lição de cinema, no entanto, virá de dentro de casa: já adolescente, ao montar um filme caseiro com imagens feitas numa viagem de férias num acampamento da família, descobre que a mãe tem um caso com o melhor amigo de seu marido, Bennie (Seth Rogen). A pedido do pai, Sammy monta o filme para tentar alegrar Mitzi, que acabara de perder a mãe. Vendo-se diante de um dilema moral, descobre um dos predicados essenciais do cinema: se a câmera tudo vê, e se tudo que a câmera vê se torna muito maior quando impresso no filme, cabe ao realizador agenciar/montar as emoções que o público vai receber – afinal a luz ilumina mas acaba também obscurecendo, o cinema mostra enquanto esconde. Após alguns dias sem falar com a mãe, mostra a ela o segundo filme caseiro, feito das imagens que ele omitira do feliz relato da viagem: sozinha, Mitzi assiste ao documento de sua infidelidade; chorando, arranca o projetor da tomada e abraça o filho: ambos descobrem o bigger than life. Quando a família se muda então mais uma vez, já em Los Angeles, o casal Fabelman anuncia o divórcio a seus três filhos: subitamente a imagem adquire a textura dos filmes caseiros e vemos Sammy imaginando-se a filmar o divórcio dos próprios pais, câmera na mão em frente ao espelho, como se só o cinema pudesse curar as feridas que o cinema abriu.

Minha mãe perdeu um irmão num acidente de caminhão bem antes de eu nascer; perdeu sua mãe quando eu fiz um ano de idade; dois anos depois, perdeu seu pai. Vi todo tipo de lágrima em mamãe: de alegria, de saudade, de rir, de orgulho, de medo de tempestades – sempre nos abraçávamos ou para dividir o sentimento ou para tentar trazer apoio mútuo. Mas nunca tinha visto em minha mãe as lágrimas da perda. Lá pelos meus dezesseis anos, acordei num sábado de manhã e encontrei minha mãe grudada no telefone. Estava sentada num sofá desconfortável que tínhamos, desses que ficam nas salas que as visitas não frequentam. Tomei café da manhã na cozinha enquanto ia periodicamente checar se ela estava bem: ela estava um pouco encurvada, cotovelos nos joelhos e uma mão segurando o rosto enquanto a outra segurava o telefone – pelo que consegui entender só de ouvi-la falar, sem saber o que minha tia dizia no outro lado da linha, meu tio tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Preocupado mas fingindo normalidade, fui lavar minha louça do café. E logo ouvi um grito e o barulho do telefone caindo no chão. Corri até a sala e vi mamãe em posição fetal sentada no sofá, chorando aos soluços. Abri meus braços, pronto para confortá-la com o meu amor. Quando minhas mãos tocaram suas costas, ela chacoalhou seus ombros a fim de me expulsar dali; virou-se para mim com fúria e dor fervilhando no olhar. Antes mesmo de conseguir perguntar o que tinha acontecido com seu irmão, aprendi que mamãe era humana.

Consta que a mãe de Spielberg, Leah Adler, de fato se casou com o melhor amigo do marido. Sempre próximos, ela teria dito ao filho, perto do fim da vida, que essa sua história “até que daria um filme”. Levando adiante o desafio proposto por ela, foi a Michelle Williams que o cineasta confiou a maior personagem feminina de sua carreira: sua mãe/Mitzi Fabelman.

A pianista que, na impossibilidade de tocar sua arte primeira, precisa fazer da existência a sua própria arte. A mãe que, quando um tornado atinge a vizinhança e as crianças correm para avisar, coloca os filhos maiores dentro do carro, entrega a bebê ao marido, e dirige no meio da chuva, do vento, do fogo, para poder ver de perto o tornado passar. A esposa que, no acampamento familiar, após uns goles de bourbon, vai até o centro da roda, ao lado da fogueira, e dança um balé de uma mulher só no meio de filhos, marido, amante. A filha que, no leito de morte da mãe, afasta as mãos do marido que iria abraçá-la. A mulher que, mesmo tendo adotado um macaco e tentado começar a fazer terapia, sabe que a vida (a sua própria arte) é inadiável.

Se o principal personagem é Sammy, é Mitzi quem vai fazer os movimentos que marcam a separação dos episódios dessa vida dOs Fabelmans: a entrega da câmera ao filho; a dança na fogueira, seus toques e olhares escondidos no filme caseiro das férias; a adoção do macaco; os ovos queimados na cozinha na hora do adeus (“porque você não deve sua vida a ninguém”).

Escrevo sobre o filme e ainda posso ver Williams parada do lado de fora da janela da casa nova, marido e filhas celebrando a grande e ensolarada casa californiana – é o filho (a câmera do filho) quem flagra seu olhar que, vendo vazio o novo lar, enxerga o inevitável. Burt, exultante no centro da grande sala, mostra que há bastante espaço para Mitzi praticar seu piano; quando a câmera se volta a ela, encostada no lado de fora da porta, vemos ali o momento da tomada da decisão que vai alterar o horizonte do sol que se abria para o marido, mas não para ela.

Lembro que, já adulto (claro está), eu conversava um dia com uma amiga quando lhe disse que tenho com as imagens spielbergianas a mesma sensação que me dão as imagens do Ford, do Bresson ou do Straub e da Huillet: como se essas imagens tivessem testemunhado a origem do mundo: imagens anteriores a tudo que é: imagens que contêm o segredo do que é ver tudo pela primeira vez.

E eis o truque final: o gracejo do tilt da câmera, reenquadrando o horizonte de acordo com os conselhos do mestre, o Ford de Lynch coberto de marcas de batom. Sam/Steven, entrando em Hollywood, pulando de alegria. Na falta de imagens factuais desse momento, fiquemos com a única verdade que dá conta da realidade das coisas: o espetáculo do fable man.