Entre os meses de setembro de 2022 e fevereiro de 2023 ministrei dois cursos na graduação de cinema da Universidade Paris 8: “Teoria das práticas: escritos de cineastas” no primeiro ano e “Teorias do cinema: leitura de textos teóricos” no segundo. Estes cursos possibilitaram alguns encontros entre os estudantes e certos cineastas e críticos convidados a responder às suas perguntas. Tudo foi gravado e transcrito e estas entrevistas serão traduzidas e publicadas nos próximos números da revista Madonna, nesta série intitulada “Dever de Casa”.

No curso “Teorias do cinema”, lemos e discutimos textos de Béla Balázs, Serguei Eisenstein, André Bazin, Laura Mulvey e “Sobre uma arte ignorada” de Michel Mourlet. O manifesto do macmahonismo, publicado na Cahiers du Cinéma em agosto de 1959, é um pilar da exigência cinéfila, que segue provocando a sensibilidade e a inteligência dos leitores até hoje. O texto foi trabalhado em sala, com o apoio da análise de sequências de filmes de Fritz Lang, Cecil B. DeMille, Otto Preminger, Joseph Losey e Vittorio Cottafavi.

Graças à intervenção generosa do crítico e pesquisador Christophe Fouchet, contactamos o autor, que aceitou prontamente responder às perguntas dos alunos por e-mail. Na sequência distribuí para a turma outros textos retirados da coletânea Sur un art ignoré: la mise en scène comme langage, como inspiração para as perguntas.

A versão francesa desta entrevista foi publicada em março na revista Critikat, na sua quase totalidade. Na presente versão optamos por reproduzir o texto na íntegra, conservando, entre outras coisas, um ataque gratuito ao feminismo. Não existe nenhuma intervenção editorial no conteúdo do diálogo, mas a decisão de manter o parágrafo nos obrigou a adaptar a célebre nota de Éric Rohmer na publicação original de “Sobre uma arte ignorada”: ainda que a linha de conduta da Madonna seja menos rigorosa do que por vezes se pode pensar, este texto a cruza, evidentemente, apenas em alguns pontos. Nem toda opinião extrema é respeitável, no entanto gostaríamos de submeter esta ao leitor, sem outros comentários [1].

Michel Mourlet é um dos maiores críticos de cinema da história, escreveu para a Cahiers, dirigiu a Présence du Cinéma e fundou a revista de cultura Matulu, em mais de sessenta anos de dedicação ao cinema e à literatura. Seus interlocutores acabaram de entrar na universidade e são jovens vindos de diversas partes do mundo com a ambição de estudar cinema e fazer filmes. O documento que segue é o encontro de duas gerações cinéfilas, duas culturas, mas também duas juventudes. Pois, além das questões dos estudantes (às vezes ingênuas mas sempre honestas), é lendo as respostas de Mourlet (às vezes violentas mas sempre generosas) que nos surpreendemos, encontrando nelas a mesma verve do jovem cinéfilo, do estudante apaixonado e exigente que, no fim dos anos 1950, erigiu com seus textos um dos pilares da história de amor carnal pelo cinema. Uma história que, em muitos aspectos, também é a nossa.

Miguel Haoni

Adrien Guyon et Koulami Modeste: A mise en scène basta para se fazer um bom filme?

Sua questão levanta o problema espinhoso da relação entre mise en scène e roteiro. Devemos primeiro compreender o que nós abarcamos exatamente no termo “mise en scène”. Originalmente, como vocês sabem, ele vem do teatro. Para André Antoine, o primeiro entre os metteurs en scène europeus de teatro a tomar nota da especificidade da sua função, ele significa “a arte de levar ao palco a ação e os personagens imaginados pelo autor dramático”. Com a condição de substituir a palavra “palco” por “set” e “autor dramático” por “roteirista” e “dialoguista”, essa definição pode se transpor do teatro ao cinema.

Mas o termo “mise en scène”, retomado por facilidade do vocabulário teatral, dá conta apenas de uma parte do trabalho que cabe ao realizador do filme. Para designar o conjunto de operações que ele efetua, seria mais apropriado falar de “mise à l’écran”, em português, o ato de colocar na tela. Percebemos então que o que chamamos de “mise en scène” não comporta apenas a disposição e a utilização do cenário, do espaço em geral, da iluminação, a direção dos atores a serviço da ação e do diálogo, o design de som, a inserção eventual de música, os testes, os ensaios. Além disso, ela comporta o que pertence propriamente à tela: o colocar em imagens, subdivididas na decupagem, as tomadas, a montagem, associadas às técnicas de som. Em resumo: no texto ao qual vocês fazem referência, “Sobre uma arte ignorada”, e em todos meus outros textos de cinema, a “mise en scène” é o conjunto dessas operações, cujo resultado é tudo o que vemos e ouvimos durante a projeção de um filme.

Partindo desse esclarecimento, podemos examinar a sua questão. É claro que a mise en scène não pode existir em si, no vazio. Todo espetáculo parte de um projeto narrativo, seja ele qual for, por mais minimalista, irrealista ou, ao contrário, por mais documentário que ele seja, sendo que não pode escapar disso, pois mesmo que ele rejeite a narrativa e suas regras, essa mesma rejeição é em si um projeto de ordem narrativa. Dessa forma, todas as ações que eu enumerei são pensadas e executadas em função de um projeto prévio, que se desenvolve entre um começo concentrado em poucas frases e um fim mais ou menos estendido aos detalhes. Os diversos estágios de elaboração do filme podem ser registrados por escrito, apenas imaginados e memorizados, ou mesmo improvisados na hora, em todo caso, não podem deixar de existir antes da encenação, do ato de colocar em cena.

A mise en scène é então a concretização em imagens e sons de uma narrativa, concebida como todas as narrativas para interessar ou melhor: apaixonar. Há uma ligação evidente entre a história previamente contada com palavras e a narrativa em imagem-som que dela provém, uma ligação causal que leva a uma consequência de ordem qualitativa: o interesse da história encarnada na tela está inevitavelmente ligado, ainda que de maneira variável, à narrativa elaborada na cabeça do roteirista e na linguagem das palavras. A primeira conclusão que podemos tirar daí seria, então, que a mise en scène não é suficiente por si só para fazer um bom filme. Vimos, aliás, que falar de encenação autônoma, independente de um suporte narrativo, seria um disparate.

Mas entre a história a ser contada na tela (roteiro) e o filme realizado, várias combinações são possíveis: um bom roteiro nas mãos de um bom diretor, ou de um ruim; um roteiro malfeito dirigido por um diretor talentoso ou medíocre… Percebemos então que a mise en scène, se for de boa qualidade, pode salvar um roteiro “mal costurado”, assim como o inverso: um diretor estraga-prazeres pode arruinar a melhor das histórias e transformá-la num abacaxi. Da mesma forma, uma má disposição dos eventos, com situações banais ou absurdas, pode se beneficiar de diálogos brilhantes protagonizados por atores que capturam a nossa atenção. Na verdade, tudo depende essencialmente do que o realizador consegue trazer de substância, de calor, de cores, de vida à estrutura desencarnada do roteiro. Em outras palavras, em todos os casos, o roteiro não passa de um suporte, um “trampolim” (dixit Losey). É aquilo que vemos e ouvimos na tela que é a sua finalidade e que determina o grau de sucesso ou fracasso do filme. É por isso que consideramos que o metteur en scène, e não o roteirista, é o autor do filme. O roteirista propõe uma história como a vida real propõe uma sequência de eventos reais, mas é o cineasta com sua câmera, como o romancista com suas palavras, que faz dela uma obra. O roteiro inventado ou as manchetes de jornais são o esqueleto, a encenação é a carne.

À vossa questão podemos então responder: sim, uma mise en scène de boa qualidade aplicada a um roteiro pobremente imaginado ou mal construído pode ser suficiente para realizar belas sequências, mas o filme será ainda melhor, e de maneira mais contínua, se o roteiro funciona bem!

Nesse sentido, sugiro que leiam no livro, que leva o mesmo título do meu “manifesto”, o texto intitulado “O que é um roteiro?”, no qual vocês encontrarão uma resposta completa e detalhada para sua pergunta. Nele, cito trechos de uma conversa com Otto Preminger, em que ele analisa sutilmente a relação entre a história a ser contada e a forma como nós a contamos.

Titouan Maubert: Referindo-se ao seu texto “O filme de guerra”: o desnudamento da alma humana na tela só pode ocorrer através da exploração do sublime?

Não creio ter dito isso. Digo apenas que a guerra com o perigo permanente que ela representa, o medo que ela engendra, a morte que a acompanha por toda parte, é um poderoso revelador da verdade dos seres, em particular da sua coragem, da sua covardia, da solidez ou fragilidade das suas amizades, a autenticidade de seu compromisso com uma causa, etc. Ela atua como um reagente químico. Penso que podemos inverter sua proposição: é através do desnudamento do ser humano que, em certas circunstâncias, podemos atingir por vezes o sublime. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor o que, em uma obra, chamamos de sublime. Parece-me que, de fato, falamos dele apenas como um sentimento que experimentamos, sem tentar analisar suas causas.

Se definimos o sublime como o ápice da beleza, devemos primeiro tentar definir a beleza. Convém, portanto, não seguir filósofos e artistas que descartam essa questão com uma pirueta, alegando que se trata de um mistério. O famoso “mistério da beleza”. Não há mistério em si, exceto nas religiões, que resolvem um problema empurrando-o de volta para um problema maior. Qualquer outro mistério se constitui apenas da nossa ignorância, que é um vazio; e o vazio, como a onda, aumenta. Daí o prestígio do mistério.

Este não é o lugar para embarcar em análises labirínticas. Façamos apenas um pouco de semiologia. Produtos da nossa vontade de comunicar, qualquer linha, superfície, imagem, qualquer nota musical, qualquer palavra ou gesto é um signo. E todo signo envia uma mensagem, inteligível ou sensível. Façamos um pouco de fenomenologia. Nossa sensação de existir, ligada à nossa vontade de viver, se alimenta dos signos que nossa consciência, uma virtualidade em estado de espera, recebe do mundo e do nosso corpo que dele faz parte. Alguns aumentam nosso conhecimento, trata-se do domínio do mundo inteligível, como um sopro de oxigênio que inebria; outros abalam nossas emoções e é o universo moral ou emocional que é tocado; outros, enfim, dirigem-se aos nossos sentidos superiores, visão e audição, e é o puro prazer dos equilíbrios, harmonias, simetrias, proporções (a proporção áurea…) que aparecem como a lógica do sensível e que atestam uma matemática interna talvez em ressonância com a estrutura do universo.

Chamamos de beleza (ou feiura!), a meu ver, a soma das mensagens enviadas pelas formas-signos da obra, que elas cumpram (ou não) sua esperada função de ampliação, consolidação, conformidade, catarse, de apaziguamento, de alegria do nosso ser-no-mundo. É evidente que quanto mais numerosas forem as mensagens dessas três ordens (inteligível, emocional, sensual), melhor elas se complementam, se complexificam e mais cresce o sentimento de beleza – de rasgo do véu, de emergência do ser – que pode elevar-se por intensificação até o sublime. Em número indefinido como as estrelas do céu, parecem-nos os afetos e elementos de conhecimento formulados ou sentidos que emanam do rosto e da postura do São João Batista de Leonardo da Vinci. Pode acontecer o mesmo para um conjunto de imagens animadas e sonoras, no cinema.

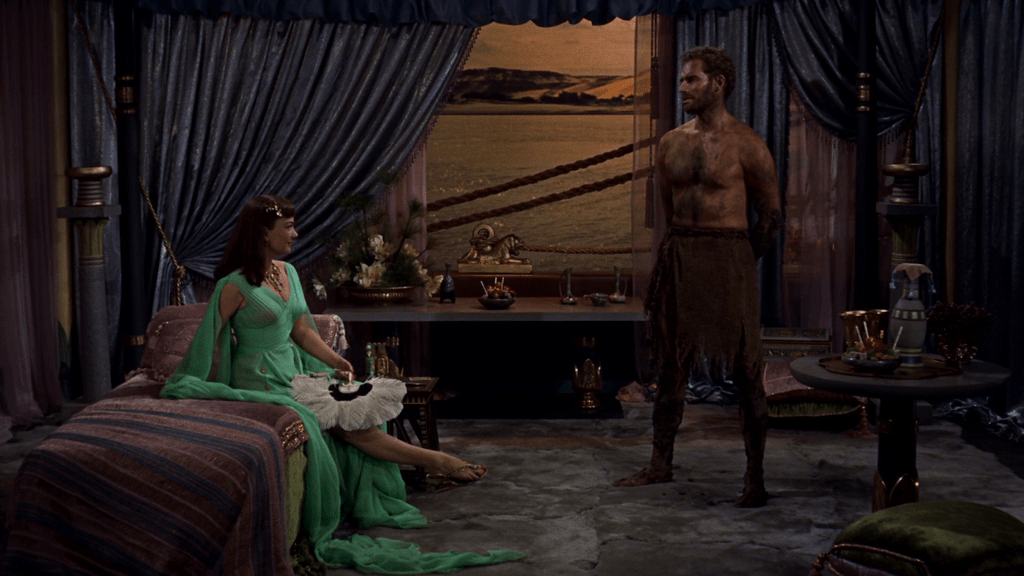

É bem evidente que nos filmes – ou na vida – a guerra, e as cenas sublimes e comoventes que ela suscita, não é a única circunstância capaz de nos exaltar. Todo acontecimento excepcional, não só externo, mas também íntimo, que rompa com o curso habitual da vida, é suscetível de lançar uma luz intensa e crua sobre o ser humano, empurrando-o para as suas próprias trincheiras ou para os seus limites extremos. No caso de uma obra dramática, essa ruptura com o curso natural das coisas pode então iluminar diferentemente os indivíduos, reforçar certas implicações, suscitar novas. Ela mistura as peças do quebra-cabeça e obriga a recompor o desenho. Isso acontece tanto em um filme policial, um drama amoroso, um peplum, em memórias de infância, quanto em um filme de guerra…

Aude Armengaud: Se, como você diz, “fazer arte significa construir com o existente um novo existente que, de alguma forma, exorciza o artista”, você considera musicais como O Mágico de Oz, Amor, sublime amor ou ainda Cantando na Chuva como participantes da arte do cinema? No mesmo espírito, de que maneira você considera a animação?

Confesso que não sinto uma grande paixão por musicais, embora alguns deles, os quais você cita, me tenham dado um certo prazer, mas esse mais de ordem teatral e musical do que cinematográfica. Por um motivo análogo, prefiro o teatro à ópera. Na verdade, se eu aprecio a mistura de gêneros: cômico e trágico, poético e realista, linguagem sofisticada e coloquial, etc., mistura que pode produzir efeitos marcantes, eu não analiso da mesma forma a justaposição de suportes: as “colagens” na pintura, por exemplo, ou a introdução de partes dançadas numa ação realista; personagens que se falam como falamos na rua e que, de repente, começam a cantar; ou ainda, a projeção de sequências filmadas no meio de um espetáculo.

Para deixar claro: chamo de “suporte” toda arte considerada sob o aspecto do conjunto de seus meios materiais e intelectuais, tendo em vista que a finalidade, tornar o mundo mais habitável para seus habitantes, é idêntica para todas as artes. Por exemplo, para a literatura, não apenas o papel, o tratamento do texto ou a caneta, mas também as palavras e seu agenciamento, a gramática, a semântica, a etimologia; para o teatro, não apenas os três lados do palco, a cortina, o cenário, mas também a necessidade de convenções temporais, espaciais, comportamentais, de objetos (a famosa galinha de papelão), ligadas às condições de uma representação que não pode ser apenas uma metáfora do real. Assim, a intervenção numa obra, seja qual for a arte considerada, de meios inadaptados a essa arte e destinados naturalmente a um outro vetor de expressão é sentida necessariamente como um corpo estranho; mais ou menos de uma maneira dolorosa, de acordo com as sensibilidades ou do hábito que se tenha adquirido e que acaba, às vezes, mascarando o desacordo.

Não escondo o que há de subjetivo em meu raciocínio, mas se você leu meu texto “O Mito de Aristarco”, sabe que não acredito na possibilidade de uma recepção neutra, “científica” ou eclética da arte. E não contente em não acreditar em sua existência, que analiso como um engodo, não consigo nem mesmo conceber o interesse disso.

Voltando mais precisamente à sua pergunta, percebo os musicais, inclusive os mais bem-sucedidos, como obras bastardas que estariam em seu lugar no palco de teatro (de onde elas vêm, aliás), no qual seu pressuposto convencional floresceria à vontade em vez de ser contrariado pela objetividade da gravação, como contraria-se também o teatro filmado.

Quanto aos filmes de animação, eles pertencem a uma arte específica, autônoma, muito respeitável, muito meticulosa, que produziu obras-primas, mas que, além das condições de projeção em uma tela, não possuem nenhuma relação com a arte cinematográfica. Há pessoas sensatas que, no entanto, professam que tudo que é projetado e que se move numa tela se chama “cinema”. Penso que, da mesma forma, poderíamos alegar que tudo que se imprime em papel se chama “literatura”.

Assim, acho que respondi sua pergunta. Acrescento também que as recentes técnicas digitais introduzidas na fabricação dos filmes podem conduzir ao mesmo tipo de mistura bastarda – a “animação” com tomada fotográfica –, como no caso do cinema e do teatro no musical. Os “efeitos especiais”, por exemplo, não passam de desenhos animados introduzidos no registro fotográfico do real. Por outro lado, a incrustação de imagens capturadas da realidade me parece admissível sob o título de “montagem espacial”, como há uma montagem temporal.

Fanuel Oliphar: O que você acha hoje das outras visões cinéfilas, aquelas que você rejeitava durante a época mac-mahoniana?

Em várias ocasiões, mais ou menos recentemente, respondi a esta pergunta, em particular no prólogo de l’Écran éblouissant e no prefácio à Histoire du mac-mahonisme de Christophe Fouchet. Muitas vezes me fazem esta pergunta e eu mesmo me questiono, porque havia provavelmente algo de excessivo no rigorismo mac-mahoniano, que nos levava a admitir apenas uma dezena de cineastas em nosso panteão e a desprezar os demais, especialmente os defendidos pela Cahiers du cinéma, sem falar da Positif! A intransigência dos nossos vinte anos não explica tudo. Certamente fomos sinceros e nossas preferências foram argumentadas, mas acho que, quase inconscientemente, uma estratégia se impôs a nós, que consistia em primeiro lugar em insistir na nossa diferença para justificar nossa ambição de existir no seio de uma elite cinéfila já bem estruturada e organizada; e essa estratégia não coordenada, de alguma forma espontânea, levou-nos a exercer um certo terrorismo intelectual para impor a nossa presença e os nossos gostos.

Havíamos aliás estudado numa boa escola: os “jovens turcos”, como chamávamos os agitadores da Nouvelle Vague, Truffaut à frente, não tinham procedido de maneira diferente em relação aos mais velhos, para tomar o lugar deles.

Por isso, não nego nada do que eu pude escrever nessa época contra tal ou tal cineasta, Antonioni por exemplo. Insisto em considerar o cinema mudo como doente e em apreciá-lo como amamos os animais, dos quais dizemos que só faltam falar. Eu certamente fui muito severo, quer dizer injusto, com Welles, Nicholas Ray e até mesmo Hitchcock. Mas acredito que minhas censuras, muito brutais em sua forma, permanecem válidas em termos de análise. Complementarei este exame de consciência mencionando a expansão ulterior de minha paleta para cineastas que eu teria talvez negligenciado num primeiro momento, como Risi, Comencini, Boorman e muitos outros que tive em conta em livros posteriores a Sur un art ignoré. Eu reabilitei algumas estátuas no meu templo, como Rossellini, Renoir e mesmo Sternberg. Isso simplesmente para dizer que uma permeabilidade à descoberta ou à redescoberta não é incompatível com a firmeza de princípios.

Xiaoyang Guo: Em seu texto “A altura do tom”, não sei exatamente como interpretar “o tom”. Trata-se do tom dos diálogos, da cor das imagens, da atmosfera geral do filme ou do conteúdo implícito, metafórico, do filme?

Estamos aqui no domínio no qual se misturam, da maneira mais inextricável possível, o conteúdo e o recipiente, ou ainda, se você preferir, o que é dito e o ato de dizer, o significado e o significante, que se engendram uns aos outros, sendo estudados separadamente apenas de uma maneira abstrata e escolar. Em suma, trata-se daquilo que chamamos também de estilo, na medida em que falamos, sobre um escritor por exemplo, de “grande estilo” ou de “estilo policial”: não a extensão do léxico e a correção gramatical, mas sim a estrutura, o movimento, o encadeamento particular das frases (que são o movimento e a sequência do pensamento), traduzindo a vastidão ou a estreiteza da visão, estabelecendo um clima geral, sendo eles conotados e corroborados pelos escritos já conhecidos do mesmo autor; conotação que esse movimento, essa estrutura, esse vocabulário que lhe são próprios acabam despertando na nossa memória, oferecendo-se à nossa imaginação, e que ampliam – ou diminuem – o alcance do seu discurso. O tom é o que faz que uma mesma intriga, num mesmo meio, associada aos mesmos acontecimentos, aos mesmos personagens, marido, amantes, mulher que se suicida, desenvolvidos por Flaubert e por um outro autor de romances de banca de revista resultarão ou em Madame Bovary, ou num desses melodramas de vaudeville vendidos a cem mil exemplares em três dias e esquecidos uma semana depois.

No cinema, é exatamente a mesma coisa. E se eu prefiro falar de “tom” em vez de “estilo”, é para evitar o sentido redutor que é muito frequentemente atribuído a esse vocábulo, limitado a movimentos de câmera e à decupagem em planos. O tom é a altura ou a baixeza, a amplitude ou a estreiteza do olhar de um cineasta, que faz a diferença de um piquenique no campo filmado por Jean Renoir e, suponhamos, por Max Pécas. O tom é tudo que você enumerou, sintetizado na mise en scène que expõe uma certa maneira de olhar as pessoas e as coisas.

Nunca esquecer que o que é mostrado, o pensamento que governa a escolha, o movimento e os pressupostos desse pensamento, a dinâmica da mostração – ostensiva, discreta, violenta, tranquila… – todos esses elementos, influenciados ainda pelo conteúdo narrativo, são intimamente interdependentes e quase indissociáveis. Eles devem ser analisados em conjunto, caso contrário corremos o risco de passar ao largo da obra e do processo criativo em geral, que é fundamentalmente, e a cada instante, um processo de síntese. Da minha parte, é assim que eu entendo a sentença globalizante de Marshall McLuhan: “o meio é a mensagem”.

Zina Eid-Hamzawiy: Na sua opinião, há limites para a representação de uma violência sublimada através do cinema?

Se a violência é sublimada, eu não vejo quais limites poderíamos lhe atribuir, já que o sublime, etimologicamente, está “logo abaixo (sub) do limite (lime, limitis)”, ou seja, no lugar mais alto possível, acima do qual há outra coisa ou nada. Penso que sua pergunta poderia ser reformulada retirando “sublimada”: a representação cinematográfica da violência deve ter limites? Responderei então afirmativamente: não deve ultrapassar as bordas para além das quais a razão de ser da arte (catarse, exorcismo, compensação psicanalítica, passagem do absurdo ao sentido, conciliação do Eu e do Resto…) se encontra eliminada em proveito de um choque grosseiro na sensibilidade do espectador, choque semelhante – e, portanto, inútil – ao choque bruto e contingente que provoca o mundo real. Mas minha resposta contém uma segunda questão igualmente importante: como traçar essa fronteira assim definida?

Onde termina a arte, onde começa a violência brutal e supérflua, aquela que se ostenta cada vez mais nas telas, os filmes se confundindo com videogames ou boliche? Se podemos definir o princípio, acho difícil anunciar as regras de aplicação, pois os critérios de apreciação variam com os indivíduos. Há uma, contudo, que todo mundo pode concordar. É a “espessura humana” dos personagens que ativam ou sofrem a violência. Se os personagens, portadores da ação, são simples pinos abatidos por uma bola, alvos recortados para o exercício de tiro, desprovidos de passado, de projetos, de características psicológicas individualizadas, mal contornados por leves traços de um determinado meio social, se eles aparecem e desaparecem tal como marionetes sem terem sido fortemente identificados, sem que o espectador tenha o sentimento de conhecê-los, até mesmo simpatizar com eles, se os personagens, logo, não “existem”, como acontece muitas vezes por culpa de roteiros insuficientes, mise en scènes desprovidas de interioridade, a violência que eles veiculam é percebida como gratuita, não significante. Mesmo que ela pretenda entregar alguma observação ou mensagem, ela não consegue acessar a dignidade da arte.

Pauline Thomas: O cinema é obrigado a recorrer ao uso da violência para provocar a fascinação?

Depende mais uma vez do que compreendemos por “violência”. No discurso público – político e midiático – a palavra recobre um significado rudimentar, cru, unívoco, em resumo, o de um soco na cara, que vai desde a palmada parental até o terrorismo. Evidentemente não é essa violência, sacudida por explosões, que jorra sangue, que eu evoco prioritariamente nos meus textos, particularmente “Apologia da violência”, objeto de interpretações tão erradas quanto estúpidas, mesmo na época – os anos 60 – em que a polícia do pensamento estava longe de ser tão organizada e ameaçadora quanto hoje. Parece-me, aliás, que minha resposta à questão precedente responde em parte sua questão. Quanto eu escrevi em “Apologia da violência” que “a violência é um tema maior da estética”, vemos onde se situa minha proposta: ela concerne tanto à caça ao homem (Willie Boy, por exemplo), quanto duas cores justapostas sobre uma tela, uma partitura musical, uma cena de Medeia de Anouilh, ou ainda a mais terrível imprecação da vingança amorosa: “A Cólera de Sansão” de Alfred de Vigny… Ademais, meu texto compara diversas formas de violência exterior e interior, muito diferentes de acordo com os cineastas; por exemplo, em Lang, a violência contida, comprimida que, devido a força e o sentido, eu coloco acima daquela, covarde e barulhenta, de um Welles.

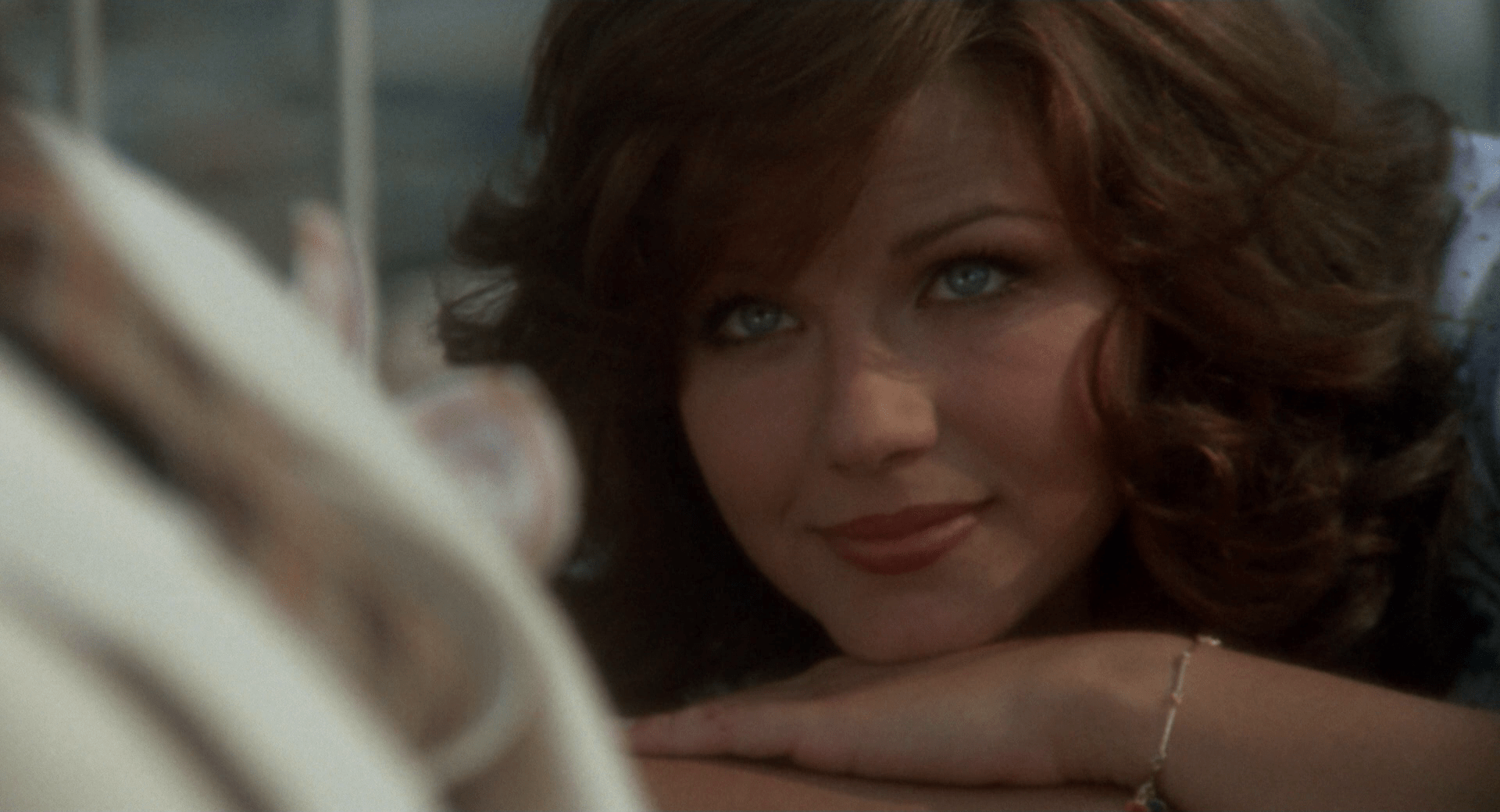

A violência interiorizada ou exteriorizada de um sentimento ou de um ato, transmitida por um filme, pode fascinar. Mas outros fatores são identificáveis. A beleza irradiante de uma atriz, um ato grandioso no registro do sacrifício, da generosidade, da nobreza de coração, uma cena de alegria edênica ou de uma infinita tristeza, uma visão erótica (no sentido sugestivo e, se possível, inventivo, não os solavancos mecânicos acionados hoje nas telas), uma aparição silenciosa de Nosferatu, centenas de outras situações em que toda violência no sentido comum está ausente são, também, suscetíveis a produzir esse fenômeno: a atração magnética exercida por um conjunto de significados e afetos aglutinados num grupo de imagens, assim elevados à sua mais alta potência humana e cósmica, e que, pela sua irrupção, arrancam o espectador transfigurado da sua interioridade banal e quotidiana.

Konstantinos Apostolidis: A vamp é mais uma imagem do poder e do dinamismo ou, ao contrário, uma imagem diabólica e escandalosa?

Pelo menos como eu a via (o pretérito imperfeito me parece ser mais adequado devido ao seu desaparecimento), ela estava mais do lado do Diabo do que do Bom Deus, para usar tanto a terminologia sartriana quanto a cristã. Em todo caso, é esta a ideia, irônica certamente, que emerge do que escrevi sobre o assunto no final dos anos 1950, ideia que eu mal tive tempo ou vontade de pôr em questão desde aquela época longínqua…

Se eu não me engano em relação ao sentido que transparece mais ou menos na sua questão, você me pergunta se eu considero a vamp como uma espécie de militante feminista (“dinamismo”, “poder”) cujos desígnios eu aprovaria ou desaprovaria? Observando as vedetes de nossa atualidade política, poderíamos de fato discernir uma analogia, não nos meios (a vamp utiliza seu poder de sedução, que não é o maior trunfo de nossas militantes), mas no objetivo: exacerbar e instrumentalizar ao seu proveito a guerra dos sexos para se vingar – sem saber! – dos pitagóricos que conceberam na nossa Antiguidade ocidental categorias sexuais que se assemelham um pouco a Yin e Yang… Para dizer tudo, essas fêmeas de louva-deus, quer seja na vida ou nas telas, nunca me pareceram merecer verdadeiramente toda literatura que as cerca…

Varvara Soluianova: Li seu texto “Fritz Lang, modo de usar”. Diz-se que é preciso ver os filmes de Lang no mínimo três vezes, pois assim podemos descobri-los por completo. É impossível apreciá-los numa primeira vez? Outros realizadores dessa mesma época podem ser mais facilmente compreendidos devido à sua língua cinematográfica mais clara e simples?

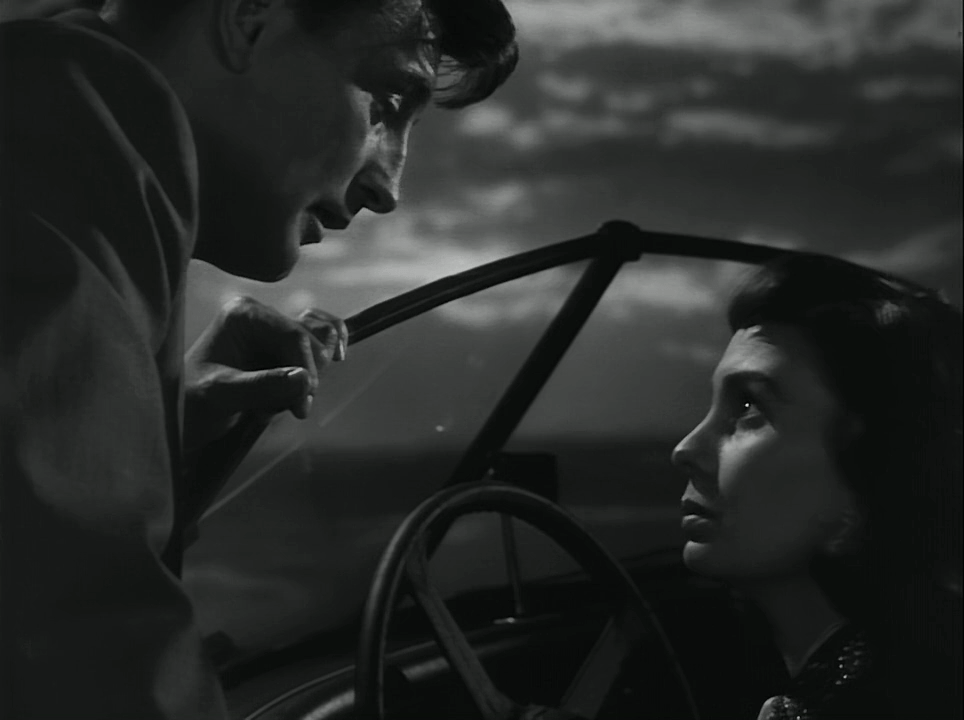

Sua última frase me parece bastante estranha, porque não conheço um cineasta mais simples que Fritz Lang. Conheço alguns muito complicados, muito afetados, mesmo enigmáticos, que misturam sonho com realidade, verdadeiro e falso, o presente objetivo com reminiscências, cineastas que deslocam a cronologia, filmam uma orelha em close quando gostaríamos de saber onde se desenrola a ação, ou uma paisagem vista de um drone onde se impõe, ao contrário, o colo palpitante num corpete… Alguns brincam com o travelling como jogamos tênis, vemos golpes de zoom que quebram a visão, movimentos de câmera lenta que esmagam a elegância de um andar e movimentos acelerados que insultam a espécie humana. Nada disso em Lang, que mostra as coisas como elas devem ser mostradas através do registro imperturbável do real, registro o mais invisível possível. Essa consequência do funcionamento óptico da câmera, tão faminto de realidade quanto o microscópio do pesquisador, chamei de “estética da transparência”, como nos lembra o professor Robert J. Berg em seu livro Meeting French Cinema (Yale University Press, 2011). Este é o paradoxo do cinema: ele perturbou a relação, antes inevitavelmente tendenciosa, entre arte e realidade. É esse paradoxo que o torna tão sujeito à incompreensão.

Os espectadores que sentem a necessidade de assistir aos filmes de Lang três ou mais vezes para começar a entender seu significado são aqueles cujas mentes estão repletas de preconceitos socioculturais inadequados, filtros estéticos ultrapassados (por exemplo, as ideias de Eisenstein sobre a montagem), das lembranças de inúmeras sequências que são tantas traições à vocação original da fotografia animada. Essa vocação definida por seu instrumento (como a do desenho pelo lápis) não está em Viagem à lua, mas no Regador regado.

Eu mesmo esperei por uma segunda projeção do Tigre de Bengala para me convencer da obra-prima que ele é. E eu analisei em seguida o motivo da minha reticência à primeira visão: eu tinha em mente Suplício de uma alma, um filme em preto e branco, como o ponto de chegada e referência do tom “languiano”. A chegada das cores (que não me incomodava em outros filmes de Lang) nesse universo asfixiado pela tragédia havia perturbado a representação mental que me impunha, anteriormente, o preto e branco de Suplício de uma alma; representação subitamente confrontada com uma cintilação exterior que parecia contradizê-la.

Sofri em mim mesmo o típico efeito de um desses filtros culturais que denuncio, ao passo que eles alteram a visão imediata, “inocente” e, portanto, inteiramente receptiva de uma obra.

Praticante resoluto da estética da transparência, Fritz Lang dirige o ator, desenha o cenário, ocupa logicamente o espaço e o tempo, decupa a ação de forma a revelar apenas o indispensável para a compreensão da história. Essa matéria, apenas ela, carrega a mensagem do cineasta, uma mensagem que é seu próprio olhar, seu olhar sobre o mundo, seu olhar que substitui o nosso. É nisso que se afirma a grandíssima simplicidade de sua arte e talvez sua dificuldade de acesso, como qualquer cineasta que evita exibir suas intenções, não distorce as aparências para lhes impor à força um significado, mas, ao contrário, as encarrega de significar através delas mesmas o que ele deseja que nelas vejamos.

Para responder mais diretamente a sua questão, eu diria que quanto mais um metteur en scène é universal, mais ele é simples, e que quanto mais simples, menos sua proposta, cuja entrada não é indicada, será penetrada por espectadores que seguem docilmente a sinalização cultural em vigor.

Carline Colagene: O cinema para Fritz Lang é um pretexto para sondar o mundo. Na sua mise en scène do Tigre de Bengala e do Sepulcro Indiano, a estética não é totalmente realista. Você não acha que ele usa a 7ª Arte como um exutório?

Permita-me não estar completamente em sintonia com as expectativas de sua pergunta. O cinema para Lang não é um “pretexto”, mas a ferramenta escolhida, entre muitas outras, do seu trabalho. Escolheu-a, sobretudo, porque esta ferramenta lhe parecia mais adequada ao exercício de suas faculdades e a consecução do seu objetivo. Seu trabalho, como o de todo artista criador digno de consideração, consiste em moldar um objeto-espelho que remeta uma imagem do mundo mais inteligível que o universo opaco, indecifrável, com o qual nos chocamos como a borboleta contra uma vidraça. Reordenando a desordem das aparências, o artista é um demiurgo; ele se engaja numa concorrência com os deuses, o que não é uma ambição pequena. “Sondar o mundo”, ou seja, tentar compreendê-lo e esclarecê-lo, tornar legível o ilegível, sim, você tem razão; mas é apenas um aspecto de seu trabalho. Você também não está errada em adicionar a ideia de exutório ao objetivo global de Fritz Lang.

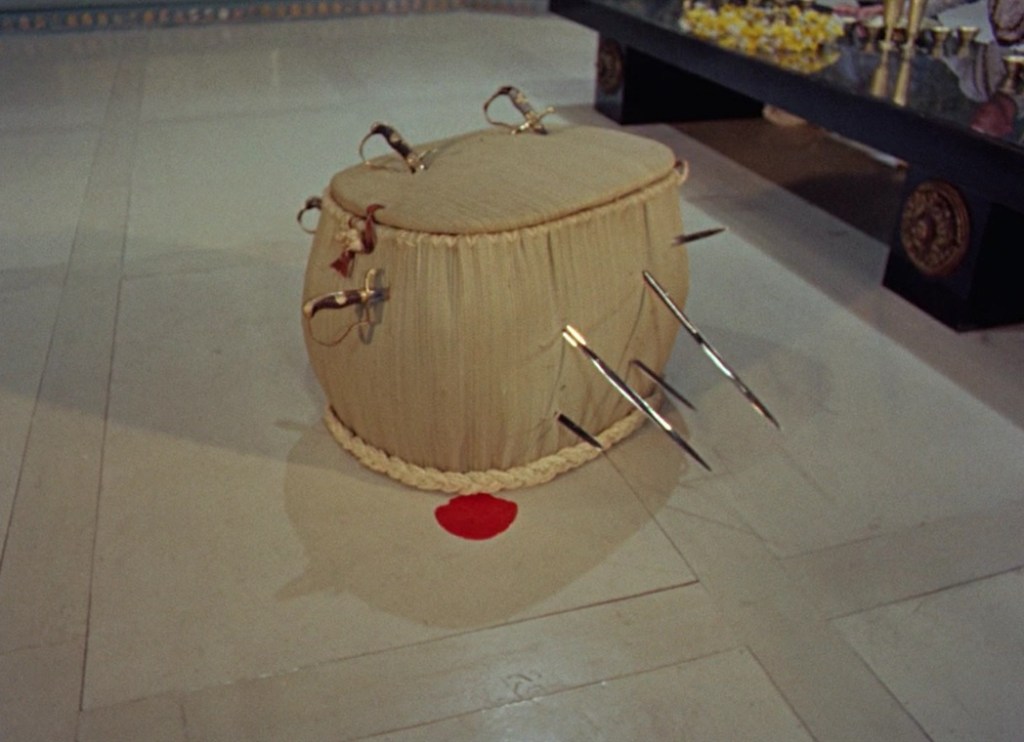

Segunda consideração de seu julgamento: no Tigre e no Sepulcro, “a estética não é totalmente realista”. Eu me questiono sobre o motivo dessa alegação. Seria porque, no final da sessão de prestidigitação, o sangue que escorre do baú não é o verdadeiro sangue da vítima? Qualquer um que guarda na memória os grandes filmes da história do cinema considerados como realistas terá, eu presumo, tanta dificuldade quanto eu em discernir de que maneira o díptico de Lang se afasta dessa estética.

Com esses dois pontos esclarecidos, podemos de fato usar a palavra “exutório”, tanto quanto “catarse”, “exorcismo”, “compensação”, mesmo “confissão”, todas expressões designam mais ou menos a mesma ideia de libertação, seja de um tormento particular, seja de um mal-estar geral. E essa ideia esposa a de recriação, ou melhor de reagenciamento, de um universo respirável, que eu formulava como a justificativa da existência da arte, em todas as civilizações desde os primórdios da história humana.

Timothy Foueni: As encenações de Otto Preminger são orquestradas pelos diálogos ou pelo caráter dos personagens?

Na fase de elaboração do roteiro, em que são desenhados os personagens, e da redação dos diálogos, você se pergunta sobre o que vai orientar com mais força, com mais ressonância (“orquestrar”), o trabalho do metteur en scène. Antes de tudo, é claro que os diálogos, se eles cumprem corretamente com a sua função, provêm do caráter dos personagens, indo nessa mesma direção. Portanto, não é necessário separá-los dos personagens. Dessa maneira, o interesse de sua questão se recentra no trajeto causal que conecta o conjunto da escrita (do tema, dos personagens, dos diálogos) à mise en scène. É certo que, cronologicamente, no começo, esse trajeto existe numa linha reta de sentido único, e ele é o mesmo para todos os filmes. Mas convém examinar concretamente o desenvolvimento do trabalho.

Percebemos então que esse determinismo unidirecional não existe a fortiori com Preminger, um dos primeiros a pôr em causa o sistema hollywoodiano de distribuição de tarefas (o roteiro por um, os diálogos por outro, a encenação por um terceiro…). Já na primeira fase da escrita, a relação de subordinação entre a história e os personagens é bastante vaga. Às vezes a ação determina um personagem, às vezes é o contrário. Um caráter pode inspirar uma peripécia, assim como uma peripécia pode exigir a chegada de um personagem. Quanto aos diálogos, exceto o status muito especial de certos diretores como Rohmer ou Guitry, para quem a palavra está à frente dos atos, a lógica dramatúrgica quer que eles saiam do molde da ação, em vez do contrário. Mas aqui ainda, uma frase pode provocar um ato, até mesmo uma série de eventos. O comportamento do personagem dita em princípio o diálogo, mas os dois são carregados e reconstruídos pelo ator, e sob a direção do metteur en scène. Isso pode provocar inflexões importantes.

Sempre durante as filmagens, acontece que um detalhe concreto, um imprevisto, leva o diretor a modificar um comportamento, ou até mesmo o rumo da história. Penso que devemos levar em conta a complexidade das relações entre os acontecimentos, o meio social, o cenário natural e urbano, os personagens, os atores que os encarnam, a encenação e a mise en images de tudo isso. É preciso compreender essas relações como uma interação permanente dos elementos entre si, em que a prioridade causal de princípio é frequentemente perturbada. Essa interação é evidenciada no estágio da decupagem, em que se desenvolve uma síntese dos componentes da escrita verbal e da linguagem audiovisual.

Em 1961, na ocasião de uma conversa (reproduzida em meu livro l’Écran éblouissant), Preminger me descreveu detalhadamente a relação que, segundo ele, se estabelece entre a história a ser contada e a mise en scène que conta, descrição que ele resumia assim: “Ainda que seja o trabalho efetivo que extraímos do tema que conta e não o tema em si, [se tal tema é mais ambicioso do que outro] a abordagem é diferente e, consequentemente, o trabalho mais inspirado.”

Erwan Guénolé: Por que Otto Preminger era um cineasta odiado na sua época?

Sua pergunta é surpreendente. Odiado por quem? Talvez por alguns magnatas de Hollywood dos quais ele perturbou a onipotência e os costumes? Sem dúvida por alguns atores que ele tratou muito mal, porque não conseguia obter o que desejava deles. Mas isso não é suficiente para dizer que ele foi “odiado na sua época”. Seria mais justo, eu acho, constatar que ele foi incompreendido por uma boa parte da crítica, nos Estados Unidos, claro, mas também na França, mesmo que tenha sido na França que começamos a colocá-lo no seu verdadeiro lugar, como você sem dúvida sabe, notadamente em dois ou três artigos da Cahiers du Cinéma (Philippe Demonsablon, Jacques Rivette); depois ele foi impulsionado para o topo pela famosa “quadra de ases” do Mac-Mahon. A crítica oficial na França, principalmente Yvonne Baby e Georges Sadoul, menosprezava Preminger. Lembro-me de ter sido chamado de “metafísico” por Sadoul, o que sob sua pena devia ser uma espécie de injúria, porque eu distinguia uma unidade em filmes em que, de Laura ao Homem do Braço de Ouro, ele só percebia a diversidade dos temas!

Preminger, 1957)

Na verdade, apesar dos grandes sucessos de público alcançados por seus filmes mais conhecidos, Preminger sempre sofreu um mal-entendido, que se estende, aliás, até hoje, a julgar pelos comentários de algumas revistas quando seus filmes são transmitidos na televisão. Os críticos e cinéfilos que os consideram da mesma forma que qualquer produto de consumo cotidiano são aqueles para quem a encenação do cinema deve ser ostentatória (pelos movimentos de câmera, pela singularidade dos planos, pelos efeitos de luz, montagem, etc.), enquanto toda a arte de Preminger, com ainda mais fluidez que Lang, tende à transparência absoluta entre nosso olhar e o que ele escolhe nos mostrar. Nem a mão do artista, nem a ferramenta devem se interpor. Nesse sentido, que é o do mais puro classicismo, o mais afastado de todos os maneirismos, de todas as afetações estéticas, de toda complacência do ego, eu diria que o diretor de Alma em Pânico e Santa Joana é o cineasta mac-mahoniano por excelência. Esse é talvez motivo suficiente para ele ser odiado!

Xiao Tang: Em “Rohmer ou a mise en scène da linguagem”, você escreveu: “Os filmes de Rohmer são os únicos a considerar o diálogo como o próprio tema de sua mise en scène e não como o complemento da ação. Em todos os outros cineastas, inclusive naqueles que, como Pagnol e Guitry, filmam seu próprio teatro, a ação determina a palavra e a conduz; ela prefigura de certa forma, mesmo se de uma palavra saia a ação, pois é uma outra ação que então se desenvolve, da qual sairá outra palavra”. Com exceção deste caso particular dos filmes de Rohmer em que a palavra é predominante, a ação sempre precede o diálogo quando escrevemos um roteiro?

Sua pergunta vai de encontro à de Timothy Foueni e acredito tê-la respondido. No que concerne Rohmer, é certo que se trata de um caso muito particular de predominância da palavra, como só encontramos no teatro filmado, em Guitry, Cocteau ou mesmo em Cyrano e d’Artagnan de Abel Gance. Ora, este último começou seu percurso como ator de teatro e sua primeira obra importante foi uma tragédia em versos, escrita para Sarah Bernhardt. Podemos, portanto, ver em seu Cyrano um retorno às origens. Quanto a Rohmer, ele sempre foi atraído pela expressão teatral (podemos até mesmo comparar seus filmes com o teatro de Marivaux) e uma das satisfações de sua carreira foi de encenar sua peça, Le trio en mi bémol, no Teatro du Rond-Point. Ele encenou também uma peça de Kleist no Amandiers de Nanterre. Há, efetivamente, uma especificidade rohmeriana, como que imantada pela arte teatral que dialoga entre o “quintal” e o “jardim”. Um dos ápices é Minha Noite com Ela e o exemplo mais convincente é Perceval, o Gaulês. Especificidade que, em meados dos anos 1960, eu isolei em relação à linguagem da mise en scène, como a “mise en scène da linguagem”.

Tommy Rossignol : Para você, qual é o melhor tipo de roteiro: um roteiro quase vazio sem nenhuma indicação ou, inversamente, um roteiro detalhado demais?

Tenho vontade de responder: nem um, nem outro. Primeiramente, se ele for “detalhado demais”, o advérbio “demais” já indica um excesso repreensível! Antes de refletir sobre essa questão, é preciso saber se o metteur en scène é ou não é ao mesmo tempo o roteirista. Se ele ocupa essas duas funções, nem é preciso dizer que quanto mais detalhado for seu roteiro, mais ele se aproximará de seu trabalho posterior nas filmagens. Por outro lado, o problema surge expressamente se o roteirista e o diretor são duas pessoas distintas. Nesse caso, se o roteiro for muito detalhado, ele arrisca orientar o trabalho do metteur en scène de maneira muito imperiosa e, assim, entravar sua liberdade criativa. É o que acontece, por exemplo, no caso de um romance levado para a tela. É preciso “adaptá-lo”, ou seja, dar ao cineasta os meios para exercer livremente sua profissão, sem ficar preso ao romancista. Deduzimos então que um roteiro muito carregado de detalhes concretos e precisos só pode convir a um tarefeiro sem ideias pessoais, que se contentará em colocar tecnicamente em imagens a história desenvolvida pelo roteirista. Isso já existiu em Hollywood, e sem dúvida ainda existe na televisão, sobretudo no campo das séries e novelas.

Para um cineasta que é, verdadeiramente, um criador, um roteiro simples, mesmo pobre em detalhes, é sem dúvida preferível, desde que ele seja vertebrado: suficientemente estruturado pelos acontecimentos e pela consistência dos personagens para cumprir seu papel de coluna vertebral da história que se desdobrará na tela. Senão, o metteur en scène terá que remodelar e completar o roteiro. Repitamos: o que se desenrola na tela é a carne, modelada pelo metteur en scène e que forma a obra; mas esta carne para ficar de pé precisa de uma ossatura. Sabemos que a fronteira entre roteirista(s), dialoguista(s), metteur en scène, se ela ainda figura nos contratos, na prática, ela é bem menos clara hoje que outrora. Ela foi em parte apagada à medida que o realizador foi reconhecido, não apenas como maestro, mas como compositor do filme. Aliás, é interessante saber que este último ponto era ainda contestado de forma muito polêmica, e contra todas as evidências, por certos roteiristas americanos, como Paul Jarrico, nos anos 1960: ver número 14 da Présence du cinéma, junho de 1962.

[1] No original : “Ainda que a linha de conduta da Cahiers seja menos rigorosa do que por vezes se pode pensar, este texto a cruza, evidentemente, apenas em alguns pontos. Toda opinião extrema sendo no entanto respeitável, gostaríamos de submeter esta ao leitor, sem outros comentários.”

Entrevista realizada por e-mail entre 9 de dezembro de 2022 e 20 de janeiro de 2023.

Tradução: Letícia Weber Jarek