Por Leticia Weber Jarek

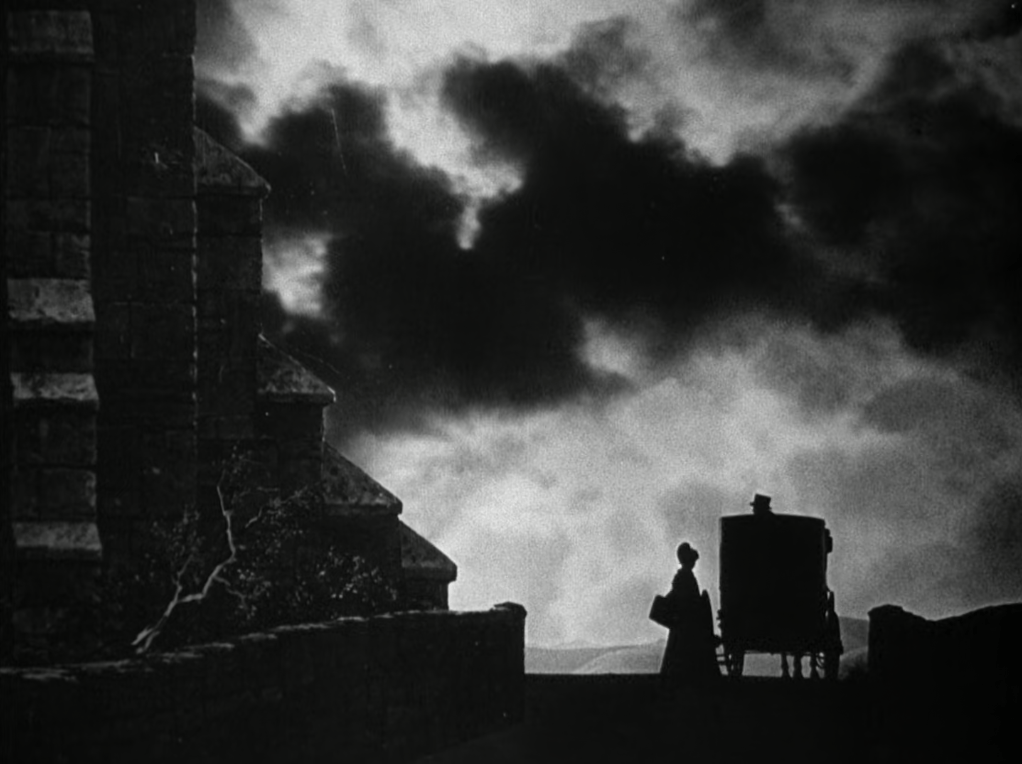

Alguns filmes não têm os pés no chão, ao contrário, eles parecem descrever com melancolia o que os trouxe forçosamente à terra. Partimos de costume das nuvens, a neblina pairando como uma entidade nas clareiras de uma floresta ou nas arestas de um castelo. A paisagem se impõe primeiramente como um personagem: se há neve, chuva, vento, esses elementos aparecem antes como traços de sua personalidade, em vez de um mero suporte dramático. Sobretudo, não há um único som que abale esse estado de elevação, diríamos um silêncio quase de cinema. Não se trata certamente de um vazio sonoro, mas de um acompanhamento milimetricamente orquestrado; se folhas caem ou uma porta se abre, instrumentos de corda respondem, de pronto, a esse movimento. Tudo com o fim de manter a elevação, para que nossos pés não cheguem à terra. Abrigada pelas quatro paredes de uma sala qualquer, a espectadora está então protegida pelos próximos noventa minutos: ela está em suspensão, colada a uma figura viajante que poderíamos chamar de travelling ou de espírito. Há antes de tudo uma voz que agita lentamente esse véu branco que cobre a paisagem, iluminando assim o que antes estava encoberto, abrindo, como se fosse possível, portões de mansões outrora inacessíveis. A essa altura, ainda não vemos ninguém.

Outros antes dela já viveram esse mesmo delírio na pele de Jennifer Jones (Portrait of Jennie, William Dieterle, 1948) e Gene Tierney (The Ghost and Mrs. Muir, Joseph L. Mankiewicz, 1947), confundindo esse sonho alvo com a própria tela de cinema. Porém, para essa espectadora, seu filme começa a partir do momento em que se levanta o véu. Com o beijo que sela o casamento, inicia-se uma lenta queda na realidade: no fade-out do “felizes para sempre”, uma outra história se põe em curso, essa não tão alva, tampouco feliz. Que ela veja Rebecca, Dragonwyck, Jane Eyre… Esses filmes são consumidos pela mesma obsessão de suas heroínas, ou seja, a de ter um nome próprio, de firmar uma identidade, pois tal como uma mulher casada-divorciada-casada-novamente, eles pertencem a um subgênero obscuro que possui vários nomes.

Female gothic é, contudo, o mais conhecido e aquele que situa com mais clareza sua ascendência e natureza essencialmente furtivas. Fruto de um fascínio paradoxal pelos romances góticos do final do século XVIII e início do século XIX, Hollywood produz no decorrer dos anos 1940 uma série de obras assombradas pelos avanços femininos na distribuição de papéis sociais, cujas intrigas são igualmente transpassadas pela psicanálise – nesse momento, uma nova lupa para entender as agruras da alma humana. É talvez o título duplo do filme de William Castle o que melhor resume a temática central desses filmes, When Strangers Marry/Betrayed (1944), quando neles o casamento é invariavelmente posto em xeque devido à identidade opaca e ameaçadora do marido que, com frequência, se revela um assassino. Sendo influenciado pelas obras de Ann Radcliffe, irmãs Brontë e Daphne du Maurier, permanece então no centro desse subgênero uma figura feminina que investiga e se aventura num território doméstico, porém igualmente ameaçador, trazendo à luz a figura despótica do marido. A seu lado, encontramos na maioria das vezes um personagem particularmente americano, um tipo “mais democrático e menos europeu”, que lhe ajuda e que serve de quebra como uma futura promessa amorosa – entre eles, George Brent em Experiment Perilous (Jacques Tourneur, 1944), James Mason em Caught (Max Ophüls, 1949) e Robert Cummings em Sleep, My Love (Douglas Sirk, 1948). Caso a missão da heroína não seja bem-sucedida, os votos matrimoniais se tornam irreversíveis e o casamento termina num impasse mortal (“wedlock is deadlock”) [1].

“E então uma sombra cobriu a lua, e permaneceu ali um instante como uma mão negra sobre um rosto” [2], diz a segunda sra. De Winter. Como um irmão do filme noir e uma versão feminina do filme de aventura, o female gothic retrabalha incansavelmente “estranhas fantasias de perseguição, de estupro e de morte, devaneios e pesadelos masoquistas, que colocam o marido no papel do assassino sádico” [9]. É assim que descreve Thomas Elsaesser a contribuição de Hitchcock a esse ciclo, que ele intitula como “melodramas feministas freudianos”[3]; na pluma de outros pesquisadores, esses filmes encontram nomes não menos bizarros como o “gênero Gaslight” (Modleski), “paranoid woman’s film” (Mary Ann Doane) ou ainda “ciclo da esposa perseguida” (Andrew Britton). Ora, estranha ironia para esse subgênero sem nome que, no seu romance fundador (Rebecca), Maxim de Winter elogie o sobrenome “charmoso e original” de sua protagonista, quando nele permanecemos sem saber como ela se chama. Mas essa primeira indefinição não deve nos enganar, trata-se de filmes prestigiosos com exuberantes aportes cênicos e técnicos, concebidos como “produções de qualidade” com o fim de atrair um público feminino e de classe média. Nesse casting técnico glorioso, figuram Gregg Toland, Bernard Herrmann, William Wyler, o próprio Hitchcock sendo importado por David O. Selznick para dar vida a seus sonhos megalomaníacos.

Se esse subgênero se manteve então nas sombras da história do cinema e da cinefilia, contrariamente à publicidade excessiva em torno do filme noir, é porque, com a sua “parafernália feminina”, ele tece não só uma crítica à crueldade da arte cinematográfica quanto àquele que a arquiteta; suas maiores interessadas (americanas e feministas) vindo de publicações acadêmicas centradas em estudos de gênero. Ainda, naspalavras de Doane [4], essas obras testam os próprios limites da representação fílmica no que concerne as personagens femininas e sua subjetividade. Temos aí uma série de terrenos proibidos, cercados como a decadente Xanadu de Kane, para os escribas (muito viris) da história do cinema. Em suma, um paradoxo e um lugar pra lá de inconfortável: um subgênero que tenta dar conta da perturbação causada pelo retorno de homens amputados, simbólica e literalmente, pela Segunda Guerra Mundial, sem transbordar num discurso excessivamente crítico e “perigoso”, mas agradando também um público feminino, consciente de suas amarras, em seus anseios por liberdade e romance. Para resumir, um combo de sadomasoquismo.

You don’t believe me, don’t you?

Se falei antes dessa voz over que antecede qualquer movimento da intriga é porque, assim como seu irmão noir, esses filmes góticos partem primeiramente de um fato já consumado – a perda da inocência. Se aquela que guia a narrativa começa, de costume, como uma folha branca, uma garota “quadrada, um tanto frígida” com seus óculos fundo de garrafa (Joan Fontaine em Suspicion) ou, ainda, como a encarnação perfeita da moça ingênua (Tierney em Dragonwyck, a pobre Bel Geddes em Caught), o que ela narra já a marcou irremediavelmente. Trata-se da lenda de um homem que se sobrepõe a sua própria história que, diferente dela, tem uma posição muito bem estabelecida, sendo conhecido pela sua propriedade: Maxim e sua Manderley, Edward Rochester e Thornfield, Nicholas Van Ryn e seu castelo à beira do rio Hudson, Dragonwyck. Enquanto esses homens possuem uma aura medieval e europeia, de um tempo “em que eles saíam à noite, mascarados, e se escondiam na sombra de velhos portais” [5], suas mansões embaralham as noções de espaço-tempo de uma maneira muito propícia aos cuidados da censura. Com frequência estamos em Londres (Gaslight, Hangover Square, Midnight Lace), numa Inglaterra contemporânea mas ainda rural (Suspicion e Rebecca), em paisagens coloniais ou quase feudais (Under Capricorn e Dragonwyck) ou, ainda, destacados do cartão-postal norte-americano em casas que destoam da luminosidade de São Francisco (The House on the Telegraph Hill, Robert Wise, 1951) ou da modernidade de Nova York (Caught).

Além desses terrenos profundamente simbólicos e autônomos, há nesses filmes um verdadeiro apreço por certos rituais (o casamento, a noite de núpcias, a escolha do vestido), o que acaba lhes aproximando ainda mais de uma verve sadomasoquista. Não é à toa que, neles, as chaves ganham em potência figurativa, elas dominam o close-up: o fato de possuí-las ou não configura já uma intriga suficientemente complexa e, sobretudo, prazerosa na sua duração. Que Welles e Fontaine se beijem ou não em Jane Eyre (1943), pouco importa. É o tempo decorrido entre o primeiro encontro e o “embate final” entre esses dois amantes que vale mais que qualquer resolução imediata. Dirigido por Robert Stevenson, esse filme se compõe unicamente de contrastes que sublinham a distância entre esses dois corpos que em tudo se opõem: tal como um monstro expressionista, Welles habita as sombras e tem seu rosto chamuscado por sabe-se lá que matéria negra, enquanto Fontaine se expõe frontalmente à luz, de forma a se tornar, ela mesma, um holofote. Desse suspense erótico, o espectador anseia pelo momento em que a heroína suja as mãos com o sangue derramado pelo seu amante, ao passo que esse finalmente se desnuda aos olhos e na luz de sua companheira.

De violência e brutalidade esses filmes entendem bem. Escutamos até da pequena Jane Eyre (Margaret O’Brien) que ela permaneceria com um braço quebrado se alguém simplesmente a amasse… A mesma menina que, no início desse filme, é punida ao lado de uma jovem Elizabeth Taylor pela sua insurreição: elas rondam na chuva, cabelos cortados em penitência por seus pecados, com placas penduradas nos pescoços – a “rebelde” e a “vaidosa”. Quando passamos à idade adulta, as torturas e as provações se adensam. Podemos até distinguir as heroínas do female gothic de acordo com o tipo de martírio que elas suportam: há as envenenadas, as enclausuradas e, hoje as mais famosas, as intoxicadas pelos discursos de seus próximos, o conhecido processo de gaslighting. É verdade que nem sempre os vilões são seus amantes, como em Dark Waters (André De Toth, 1944) e Under Capricorn (Alfred Hitchcock, 1949), mas essa suspeita é o suficiente para paralisá-las: como é possível amar seu próprio assassino?

Se tudo é tortura e sofrimento, onde diabos reside a graça de tal subgênero? Por um lado, existe a pornografia do suplício feminino, da qual algumas atrizes conseguem inverter as dinâmicas de poder devido ao fascínio que exercem sobre a câmera. Minhas favoritas são Ingrid Bergman e Joan Fontaine. Essa última, como vimos, consegue se manter ilesa e cristalina apesar de todos os reveses psicológicos que ela deve interpretar. Talvez, sua façanha é ser verossímil num gênero inverossímil. Quem pôde encarnar, como ela, mulheres que amam criminosos, e sabem disso? Se Rebecca, Suspicion e Jane Eyre irritam alguns, Bergman propõe uma outra versão da esposa torturada. Muito mais física, a emoção deixa traços no seu corpo de amazona, pinta sua pele de marfim com variações de azul e de vermelho – um dos méritos de Under Capricorn é de filmá-la em cores, de insistir nos planos-sequência que refletem a mesma respiração oscilante de Lady Henrietta, rendendo-se de antemão ao seu domínio cênico. Ela sufoca, ruboriza, empalidece, mas nada se equipara ao momento em que, de viés, com apenas um olhar, ela reconhece os mecanismos de seu torturador. Um olhar oblíquo para o teto no qual oscilam as luzes em Gaslight; ou quando, no canto dos seus olhos, paira uma lágrima, a última, antes que ela grite denunciando aquela que lhe envenenava (Capricorn). Ninguém se entregou de tal maneira nesses filmes: seja à depressão e à bebida (Notorious, 1946, Alfred Hitchcock), a um estranho veneno (Capricorn), mesmo ao desespero e às chamas no nada gótico Joana D’Arc (Roberto Rossellini,1954), ela ainda assim possui força o suficiente para fazer com que a câmera gravite ao seu redor. Talvez seja mesmo esse abandono irrestrito que faça a sua força. A vista pode embaçar em Notorious mas quando Ingrid Bergman pronuncia com a voz quebrada “you don’t believe me, don’t you?” na tentativa de se salvar, o cinema inteiro está com ela – “you have to believe me!”. Por outro lado, essa é finalmente a maior graça do female gothic: o tão esperado momento em que a heroína se dá conta de que ela não é louca, de que ela está sendo manipulada. Ou seja, a tomada de consciência de um horror particularmente íntimo que antecede, talvez, a sua vingança.

It’s staring walls…

Não é à toa que arquitetos e doutores proliferem nesses filmes. Uns são os mestres do tabuleiro em que a heroína deve sucumbir, os outros, os “homens certos”, estão ali para identificar as supostas neuroses que abatem essas mulheres. Logo, uma prisão dupla: se a casa deixa de ser um domínio feminino, mesmo quando elas mesmas são suas proprietárias (Gaslight, The House on the Telegraph Hill, Sorry, Wrong Number, Dark Waters), nem mesmo o corpo parece lhes pertencer pois, a princípio, elas desconhecem o mal que as consome. Daí arquitetos que tentam imobilizá-las em cenografias sufocantes e médicos que as definem cientificamente em quadros patológicos, quando não são eles próprios os assassinos, como Vincent Price em Shock (Alfred L. Werker, 1946) – de um para o outro não há enfim muita diferença, já que ambos parecem “ver algo por debaixo da carne”, como anuncia uma velha senhora na sequência inicial de Experiment Perilous. Se existem então algumas variáveis no female gothic, as funções “mortais e maritais” se associando e se alternando com as “apaziguadoras”, o seu argumento fundamental permanece, contudo, inalterado na “imagem da mulher-mais-habitação” [6]: elas podem tanto vagar e investigar os corredores e as portas secretas das mansões nas quais habitam, como em Secret Beyond the Door (Fritz Lang, 1947) e The Two Mrs. Carrolls (Peter Godfrey, 1947), quanto permanecer imantadas às suas camas ou aprisionadas em sótãos recônditos, sofrendo de males sem-nome, como em Jane Eyre e Sorry, Wrong Number (Anatole Litvak, 1948). “Ora! São inválidas!”, dizem alguns.

Das mazelas particularmente “femininas”, fala-se muito nesses filmes de histeria e invalidez, essa última sendo a doença ingrata de esposas que já não “têm mais uso” ou que servem apenas de muleta dramática para homens bem-posicionados e desejosos de aventuras extraconjugais. Que essas primeiras-damas estejam mortas ou presas no sótão, elas instigam mesmo assim o suspense e a tensão entre os outros dois membros dessa família maligna – da primeira à segunda esposa se desenrola então uma espécie de édipo feminino [7], no qual Rebecca representa por excelência a figura materna. Mas não nos enganemos, antes fosse invalidez o que acomete essas mulheres. Trata-se, ao contrário, de paranoia, como sublinha Doane, tendo em vista que as fronteiras entre o eu e o outro parecem cair, indefinindo os limites entre o exterior e interior. Nesse sentido, se constrói a impressão de que o mal provém da casa à medida que essa, como uma entidade, responde e reage às ações da protagonista. Ora, nada mais normal num subgênero em que um domínio “propriamente feminino” se vê usurpado por mestres malignos. Logo, não é um acaso se a Leona de Sorry, Wrong Number morre nas mãos de um assassino que entra justamente pela janela ou quando, num transe químico induzido pelo seu marido, a heroína de Sleep, My Love quase se joga no vazio de sua sacada. Na fórmula sintética de Doane, autora dessa teoria sobre a paranoia nos woman’s films [8], quanto maior for o desejo da protagonista de ver, de buscar e de investigar, maior será a violência à qual ela é submetida – essa vindo tanto dos personagens, quanto do mecanismo cinematográfico. Dessa maneira, a instabilidade das fronteiras no female gothic revela enfim a questão central desses filmes e, aqui, voltamos à nossa heroína sem-nome: à imagem do útero doente e vazio de Rebecca, todas essas mulheres sofrem de um problema identitário, sobretudo, em relação à construção de sua feminilidade. Daí o grito de desespero da protagonista de Joseph H. Lewis (1945) uma vez que, presa numa armadilha burguesa, ela é obrigada a interpretar o papel mortal da primeira esposa em vez daquele de uma simples secretária: My name is Julia Ross!

Que os homens matem e que sobre esses crimes sejam feitos alguns filmes, até aí não há nada de excessivamente anormal para os corações cinéfilos. “Ora, falamos apenas de enredos!” Que o cinema tenha parte nesse ato, aí já é outra coisa. Ver é desejar ou, ainda, deflorar. Eis então o pecado mortal de Rebecca pelo qual ela é relegada ao extracampo. Em diferentes graus, as heroínas do female gothic são punidas justamente por sustentar um olhar voyeurista que a forma do filme esposa apenas parcialmente. Nessa disputa pelo direito à perspectiva, a mansão-cinema convoca alguns elementos formais em oposição à protagonista, intitulados por Doane de “agentes de perseguição”: na forma de travellings, fusões, sons e variações de luz, questiona-se e rebate-se o ponto de vista da personagem principal. O que ela vê e escuta é real e diegético ou apenas uma alucinação? Pois se ela pode olhar, a mansão e suas paredes também têm olhos. Daí esse olhar lúbrico, sem sujeito mas ainda assim prestes a gozar, que salta de armários e de espelhos na montagem de The Spiral Staircase (Robert Siodmak, 1946) ou que cerca sua vítima num sonho vertiginoso em The Night Walker (William Castle, 1964). A mensagem é clara: ela também é observada.

Ao passo que, nos romances góticos, o ponto de vista permanece unificado pela sua atribuição à narradora ou a outros personagens, aqui a subjetividade da heroína se vê desmantelada pelas “‘terceiras pessoas’ do delírio paranoico” [10]. Uma gravação que chama Merle Oberon à morte em Dark Waters, a oscilação das luzes em Gaslight ou quando, em Sleep, My Love, um falso psiquiatra assedia Claudette Colbert com um feixe de luz que cobre especificamente seu rosto – “does the light bother your eyes?”. Curiosamente, os meios de coação se assemelham ou mesmo coincidem com a técnica cinematográfica, algumas cenas de tortura e de humilhação psicológica se passando mesmo durante a exibição de filmes. É assim que a mansão-cinema parece consentir o abuso, sendo que o “clímax” dessa tortura se desenrola na maioria das vezes na sua escadaria. Nela, Robert Ryan zomba de Bel Geddes em Caught (“você ainda anda como uma modelo!”), Cary Grant libera enfim Ingrid Bergman das amarras de seu marido e sogra nazistas num longo e abafado plano-sequência de Notorious. Ao mesmo tempo o lugar da espetacularização do corpo feminino, a escada é também o caminho “da curiosidade ao horror” [11]. Desse último, The Spiral Staircase apreende sua essência sendo também um precursor dos gialli: é então ali que a dama de companhia muda, interpretada por Dorothy McGuire, se vê acuada em planos cada vez próximos, enquanto George Brent anuncia a regra máxima que rege essa mansão, “there is no room in this whole world for imperfection”.

Uma crise da visão

Se o cinema clássico hollywoodiano foi, em certa medida, “um olhar que se substitui ao nosso para nos dar um mundo em acordo com nossos desejos” [12], as protagonistas do female gothic estão fadadas a reviver essa mesma substituição escópica em moldes mais doentios ou, mesmo, misóginos. Pois, antes de serem elas mesmas paranoicas, é o mecanismo cinematográfico que se desarticula a partir do momento em que elas se colocam como sujeito do olhar. Daí a sina da personagem muda de The Spiral Staircase: num cruel truque de cinema, ao se olhar no espelho, ela se vê tal como o assassino a enxerga através de seu filtro psicótico, ou seja, como uma falha no seu mundo perfeito. Nessa tela perversa, ela vê seu reflexo deformado pelo desejo daquele que a observa: com a boca apagada, ela não domina nem a palavra, nem a sua imagem.

Quanto a esse “homem tornado deus na mise en scène” [13], ele frequentemente não passa de um pobre espantalho, esse sim, doente por não se conformar aos padrões de masculinidade. No filme de Siodmak, Brent é sufocado pelas expectativas opressoras de seu falecido pai ao passo que, em muitos outros filmes (Caught, Secret Beyond…), esses homens não conseguem gozar de um amor à altura de seus anseios. Se a invalidez é moeda corrente no grupo obscuro de doenças femininas, a impotência é a sua face masculina. Em Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Victor Fleming, 1941), é preciso se transformar em monstro para enfim acessar as imagens transcendentes de um gozo irrestrito: essas com Ingrid Bergman, novamente, e Lana Turner na dianteira de uma carruagem guiada por Spencer Tracy, como uma versão adocicada de um pornô fantasioso.

Conscientes das virtudes reflexivas desse subgênero repleto de espelhos, quadros, máscaras e mesmo sessões de cinema, alguns realizadores tecem comentários nada lisonjeiros sobre a própria posição que ocupam na arte cinematográfica. É o caso de Two Mrs. Carrolls, no qual um pintor psicótico, interpretado por Humphrey Bogart, encontra nas suas pinturas as desculpas para se livrar de suas esposas – ou, numa outra formulação, a arte assumindo aqui um papel homicida, o quadro se apresentando como um espírito obsessor dessas saudáveis mulheres. Lá estão elas, representadas então como um Dorian Gray em estágio terminal, como femmes fatales putrificadas pela brisa impotente e sublimada do artista. Nessa perspectiva, a resposta ácida de sua filha a propósito do aspecto bizarro (“slightly creepy”) de um desses retratos, justamente aquele de sua mãe, se impõe ao mesmo tempo como uma piada e uma autocrítica à habitual crueldade hollywoodiana em relação à representação feminina: “You get accustomed to it, then you think it’s wonderful. […] It isn’t exactly like mother because it isn’t a portrait. Yet it is like her too. Father says it’s representational.”

Experiment Perilous aponta para esse mesmo controle excessivo e adulterante da fabricação da imagem feminina. Nele, a personagem de Hedy Lamarr se vê aprisionada numa pintura mórbida que falseia sua personalidade e que, enfim, reflete a influência mortal de seu marido. Se o “homem certo”, dr. Huntington Bailey (George Brent), prefere um retrato mais pastoral e inocente da heroína, como testemunha o desfecho convencional do filme, Tourneur consegue ainda indicar uma via menos insuportavelmente luminosa. É o que acontece quando Lamarr tenta tocar, num espelho d’água, sua própria imagem: longe de qualquer alusão a Narciso, o realizador nos mostra nas mãos da atriz o quão inefável é esse reflexo, cuja própria modelo não consegue dominar. De manequins e de prisões femininas, também Ophüls e Sirk são exegetas. Enquanto Caught inicia-se com duas amigas que folheiam revistas femininas, denunciando já nos primeiros minutos nas réplicas da protagonista os artifícios das publicidades de moda (“I bet it’s retouched!”), em Sleep, My Love, os capangas responsáveis pelo plano mortal ao qual Colbert deveria sucumbir se encontram num (nada mais nada menos) estúdio fotográfico. Portanto, nem tudo é o que parece e, como demonstra Sirk na abertura desse filme, o cinema pode ser também um longo e apressado trem que passa por cima de algumas, ou mesmo muitas, mulheres.

A “passagem do bastão” e aquela que volta

Não obstante, há ainda dois elementos incontornáveis sem os quais seria impossível descrever o female gothic à altura do que ele propõe; em resumo, um metacomentário na forma de retrato impiedoso das relações heterossexuais. É preciso dizer que nem tudo é preto no branco nesses filmes, compostos por incessantes avanços e recuos, à medida que formas críticas trapaceiam a ideologia corrente enquanto essa recobra, ainda assim, uma parte do seu poder. Eis então nosso primeiro elemento que eu chamo, com um certo humor, de “a passagem do bastão”. Pois se Sirk, Ophüls, Lang, Hitchcock concedem um ponto de vista absolutamente central às suas heroínas, que guiam e desvendam os meandros da mansão-cinema no decorrer do filme, esse mesmo ponto de vista não permanece até o fim nas suas mãos. Há uma espécie de sucessão de protagonismo, para as figuras masculinas, da qual Secret Beyond the Door é, talvez, o exemplo mais emblemático e mais consciente: após fugir do derradeiro quarto número sete, Celia (Joan Bennett) adentra na floresta na tentativa de escapar de seu marido quando, num grito, ela confronta o “monstro”. Entre um plano e outro, passamos então à perspectiva psicótica de Mark que se vê julgado num tribunal interior, no qual ele interpreta todos os papéis centrais. De maneira não tão paródica e irônica, acontece o mesmo em Caught e Sleep, My Love: já que a protagonista deve ser salva e o monstro sacrificado, ela deve estar disposta a, no mínimo, renunciar o seu ponto de vista – não que Ophüls e Sirk realizem esse movimento de transmissão sem nenhum pesar ou ressentimento crítico. Voltamos aqui ao problema de identidade que assombra essas mulheres, visto que, em suma, o que parecia ser a sua narrativa se revela a história de um homem.

Porém, resta ainda um último elemento. Existe uma mulher que continua a olhar, pois, estando em nenhum lugar, ela permanece onipresente. De fato, Rebecca apresenta a solução para aquelas que não querem abdicar do ponto de vista, isto é, esse silencioso extracampo que contamina sem precedentes o que vemos de Manderley – ela parece nos dizer que, para sobreviver, é preciso sair do cinema. Quando, no notório chalé à beira-mar de Rebecca, a câmera de Hitchcock é tomada por um impulso fantasma e acompanha os movimentos dessa mulher que volta, o resto do filme passa inteiramente ao seu domínio. Sendo a primeira e a mulher por excelência, aquela que não relega seu desejo ao segundo plano, ela pauta tudo que vem em seguida. Jaz então com o corpo de Rebecca, esse que nunca veremos, o verdadeiro impasse do female gothic. Pertencendo a essa família maligna (primeira esposa/marido/a outra), essas heroínas partem numa jornada de reconhecimento, em resumo, do seu lugar nessa genealogia macabra. Para isso, é preciso que ela conheça antes de tudo a verdadeira face de seu marido pois, assim, ela poderá responder à seguinte pergunta: ela seria a primeira mulher, aquela que foi despachada para o guarda-roupa do Barba-Azul e imortalizada numa pintura ou a outra, a substituta que, afinal, também pode se tornar só mais uma no seu arquivo criminal? O que ela decide fazer com essa informação é ainda mais importante: ela vai consentir com o ato homicida de seu marido ou denunciá-lo, reconhecendo assim a história apagada de uma outra mulher? Escolha importante, tendo em vista que ela compromete as condições da sua própria sobrevivência dentro da ficção. Se, por um lado, ela escolhe crer na falsa narrativa do marido, ela deixa de existir tal como nós a conhecemos durante esses noventa minutos, ora tornando-se uma versão pálida de si mesma (a pobre Fontaine), ora juntando-se às outras esposas de Barba-Azul – o que dá no mesmo [14]. Por outro lado, se ela desabrocha e consegue se salvar, é preciso que o filme acabe: ao dominarem enfim a palavra, as heroínas de Gaslight e de The Spiral Staircase executam o último movimento possível e visível desses filmes.

As filhas do fogo

Não é um acaso que esse retorno fílmico de Rebecca, a panorâmica na sequência da câmara reservada aos seus amantes, seja um signo de modernidade. Ao contrário de outras heroínas que abdicam de seu olhar, ela insiste precisamente nas marcas de sua autoria, como a grafia do seu famoso R, suas roupas e a mise en scène da ala oeste. Mesmo que essa câmera estranhamente independente, apartada de personagens diegéticos, assombre outros filmes, aqui ela ganha ares inéditos por esposar ou, melhor, encarnar aquela que não pode ser vista. Nessas outras obras, por outro lado, esse movimento surge como uma continuação do desejo mortal do marido – por exemplo, a sequência de hipnose de Sleep, My Love e o rápido travelling lateral de The Spiral Staircase que revela as botas molhadas do assassino. Por mais belos que sejam esses últimos movimentos, eles dão a ver um triste e recorrente fundamento da forma fílmica hollywoodiana, isto é, de que é mais fácil esposar o olhar de um homem que aquele de uma mulher. É certo que grande parte desses artesãos ressentiam e lutavam contra esse pressuposto, a comédia gozando por exemplo de uma maior liberdade de gênero, mas assim como eles encenavam tramas assombradas por um olhar opressor, esse mesmo olhar acabava se infiltrando na forma do filme. Dessa constatação, a conclusão de Jane Eyre dá o melhor e mais belo exemplo. Ao reencontrar Rochester, manco e cego, numa morada completamente devastada pelas chamas, a heroína saúda em voz over o que veio a ser o futuro a seu lado, então casada e com um filho. Ela diz, num tom sóbrio quase como um par perfeito à entonação trágica de Welles, que esse homem voltou a ver a luz do sol e que assim ele pôde ver que seu filho havia herdado “seus próprios olhos como eles antes foram… grandes, brilhantes e negros”.

Esse final me emociona particularmente. Isso porque, nos meus delírios cinéfilos, se Rebecca chegou a ter um irmão, ele certamente se chamou Charles Foster Kane. Daí esse mesmo R de Rebecca e Rosebud, alguns segundos a mais nas fusões desses filmes, ambos vivendo em mausoléus trágicos que prenunciam todo egoísmo, toda ambição que a censura tanto desejou encobrir… São filhos do fogo que indicam, sem mostrá-la, uma via que começou a ser construída no cinema clássico e que pôde florescer verdadeiramente no cinema moderno. Eles são o rosto do que, em outros filmes, permanece esparso na narrativa, naquilo que o female gothic tem de transgressor e inconsequente. Penso especificamente na maneira como, em Hangover Square (John Brahm, 1945), tudo é consumido pelas chamas, nas personagens lésbicas que surgem aqui (Rebecca) e ali (Suspicion) com uma potência figurativa sem par ou, ainda, em todas as alusões ao holocausto e à Segunda Guerra Mundial [15].

Mas é, sobretudo, com a performance de Welles em Jane Eyre que uma outra porta se abriu. A última. Ainda que ele interprete um personagem em consonância com a sua persona à la Byron, monomaníaco e romântico, os seus gestos denunciam uma outra apreensão desse arquétipo. Em vez de escolher a frieza e a sobriedade como sinônimos de um charme monstruoso, Welles se entrega a um tom absolutamente trágico e carnal. Ele o faz como Ingrid Bergman faria: sem ao menos hesitar, ele se desnuda com gestos falhos, incertos, na postura quebrada de um Rochester derrotado, abandonando seu ar soberano. Sabemos bem que ele não tem medo de se metamorfosear, brincar com próteses e com maquiagens, mas esse trabalho não surge aqui como uma proteção, ao contrário, é com ele que ele revela a sua fragilidade. Para mim, em suma, ele é profundamente feminino.

Come on, angel, come on, darling, let’s exchange the experience…

É nessa troca de papéis (sociais, de gênero, o que for) que reside um pequeno segredo desse subgênero. Antes de Rebecca, vem Wuthering Heights (William Wyler, 1939) no qual Laurence Olivier foi, antes de tudo, o criado que se deita no leito de morte de sua amante casada para se despedir e, enfim, maldizer todos aqueles que se opuseram a esse amor maligno. De pronto, já temos uma série de inversões. Ainda, como um desses filhos do fogo, Wyler sublinha as linhas de Brontë nas quais fica claro que, para Catherine e Heathcliff, não existe nenhuma diferença entre os dois. Um relâmpago vem acordar o espectador de seu sono mortal, heteroguiado, quando Merle Oberon diz “Nelly, eu sou Heathcliff!”. O mesmo acontece com Olivier uma vez que, com sua amada nos braços, ele profere “eu não posso viver sem a minha vida, eu não posso viver sem a minha alma!”.

Eis o horizonte ideal do female gothic: uma completa inversão de papéis que, por fim, pudesse revelar o caráter volátil dos códigos de gênero e a hipocrisia das relações amorosas, sobretudo heterossexuais. As esposas podem também envenenar, os maridos, sofrer passivamente, mas a tortura deveria durar por um curto período. O suficiente para que se aviste o castelo sonhado de Heathcliff e de Catherine que, como crianças, se entregam ao amor irrestritamente. Essa é, aliás, uma das belezas tímidas de Hurlevent de Jacques Rivette (1985), isto é, filmar esses dois amantes numa androginia que não conhece limites. Uma inversão possível no mundo da ficção e através dele. Mas não é como se esse sonho nunca tivesse se realizado porque, afinal, o que quer dizer Emily Brontë quando ela escreve “I’m Heathcliff”?

Ou melhor, por que o interesse desses filmes pela palavra, pela voz, pelos nomes? Falamos de um problema de identidade, falamos de Rebecca e de Charles Foster Kane. É um acaso que Bernard Herrmann, compositor das trilhas de Jane Eyre e de Citizen Kane (Orson Welles, 1941), marido da autora de Sorry, Wrong Number, fosse também perdidamente apaixonado pelo Morro dos Ventos Uivantes, tendo feito desse livro uma ópera? E se eu disser que, nessa ópera, encontramos trechos de The Ghost and Mrs. Muir? Ora, quer dizer que essas heroínas são também, no final das contas, escritoras que buscam por um estilo, no mínimo uma assinatura, como aquela de Rebecca… Elas estão não só à procura de si mesmas, mas de personagens para lhes fazer companhia em tardes morosas nos seus chalés à beira-mar, como aquele reservado aos amantes de Sra. De Winter, como o de Lucy Muir e de capitão Gregg. Dessa sessão de cinema, sai certamente uma espectadora menos inocente que, com os pés no chão, já sabe quem ela não quer ser. Quanto aos espectadores, esperemos que eles não tenham medo de admitir que, eles também, sofreram na pele da esposa torturada.

[1] MODLESKI Tania, The Women who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory, Londres/New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, p. 78.

[2] MAURIER Daphne du, Rebecca: a mulher inesquecível, São Paulo, Abril Cultural, 1981. Tradução de Lígia Junqueira e Monteiro Lobato.

[3] ELSAESSER Thomas, “Tales of Sound and Fury : Observations on the Family Melodrama”, in GLEDHILL Christine, Home is Where the Heart is / Studies in the Melodrama and the Woman’s Film, Londres, British Film Institute, 1987, p. 58.

[4] DOANE Mary Ann, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1987, p. 125.

[5] MAURIER Daphne du, Rebecca: a mulher inesquecível, op. cit.

[6] HOLLAND Norman e SHERMAN F. Leona, « Gothic Possibilities », New Literary History, vol. 8, n° 2, inverno de 1977, p. 279.

[7] Ver MODLESKI Tania, Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women, Londres/New York, Routledge, Taylor & Francis Group,1982, p. 51-67 ; HEINICH Nathalie, Etats de femme : L’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard, 1996, p. 149-210.

[8] Cabe dizer que sem os diálogos, imaginários ou reais, com Mary Ann Doane e Hélène Frappat esse texto não exisitira.

[9] DOANE Mary Ann, The Desire to Desire : The Woman’s Film of the 1940s, op. cit., p. 152.

[10] Ibidem.

[11] Ibid., p. 179.

[12] MOURLET Michel, « Sur un art ignoré », Cahiers du Cinéma, n° 98, agosto de 1959, p. 34.

[13] Ibidem.

[14] Se Bergman representa as “sobreviventes” do female gothic, Joan Fontaine está certamente do lado das “condescendentes”. Não é um carma muito leve para se carregar, mas a atriz consegue torná-lo minimamente digno, tanto em Rebecca, Jane Eyre, quanto em Suspicion. Hitchcock tinha, porém, uma outra ideia para a conclusão desse último filme: muito mais honesta e absurdamente controversa, a protagonista se entregaria à morte conscientemente, tão grande seu amor por seu marido vigarista. Ela deixaria, contudo, uma última carta à sua mãe, comunicando sua decisão e a monstruosidade do seu par – antes de beber seu último copo de leite, ela pede que ele envie então essa carta. O desejo é realizado: esposa morta, marido futuramente preso, the end. Eis um diretor que se divertiu com as amarras do casamento burguês.

[15] Como, por exemplo, as valas que se assemelham a trincheiras em Hangover Square, o terrorismo cinematográfico das notícias de guerra em Dark Waters e, mesmo, a protagonista de The House on the Telegraph Hill que sobrevive ao holocausto para agora ser vítima de seu marido – literalmente.