Alguns apontamentos sobre as “Loucas da Casa” e “Garotas Finais” em dois filmes das décadas de 1970 e 1980

Por Emanuela Siqueira

Na década de 1970, principalmente na produção acadêmica de língua inglesa, as pesquisas sobre representação de mulheres na literatura e no cinema ganharam força. Ao mesmo tempo que a academia se interessava na elaboração em torno de padrões que vinham desde, pelo menos, a Grécia antiga – como a figura da Penélope na Odisseia, de Homero, ou a variedade de estupros nas Metamorfoses, de Ovídio –, os filmes e livros continuavam sendo realizados e escritos, fazendo com que a percepção dos padrões seguisse em constante desenvolvimento pelas pessoas que liam e assistiam.

Dois dos padrões mais frequentes e que surgiram a partir do período citado são o da madwoman in the attic [louca do sótão] e da final girl [garota final]. A louca do sótão, explorada no livro homônimo de 1979, das críticas estadunidenses Susan Gilbert e Sandra Gubert, é uma figura que emerge no século XIX – mais especificamente no romance Jane Eyre (1847), de Charlotte Brönte, com a personagem Bertha Mason – mas que é facilmente encontrada também na literatura gótica do século XVIII. A imagem da mulher levada a acreditar que está louca, que deve ser privada do convívio social pois não tem credibilidade diante de seus atos, é uma repetição que ainda ganha espaço no fetichismo atual pelo que se acredita ser a loucura feminina.

Durante o século XX a imagem do sótão ganhou o espaço da casa inteira em muitas representações, e o lugar onde as mulheres passavam a maior parte do tempo se tornou perigoso, as transformando em loucas da casa: papéis de paredes que se metamorfoseiam em espectros, quartos com mesas de cabeceiras contendo leites envenenados, quadros que assombram a paz doméstica ou sótãos que contém materiais que são segredos de família.

Apesar do termo garota final ter se consolidado apenas no começo da década de 1990, com o livro Men, Women, and Chainsaws (Homens, Mulheres e Motosserras, 1992), da pesquisadora de cinema Carol J. Clover, a ideia de uma mulher que sobrevive sozinha (e enlouquecida) também pode ser encontrada desde as tragédias gregas. Clover analisa, a partir do surgimento dos filmes de matança (slashers) no final da década de 1970, as personagens boas moças que são as últimas sobreviventes, pagando um preço módico que envolve a sua própria sanidade.

Mesmo que esses dois tropos, dentre tantos, pareçam datados por terem surgido a partir de livros, filmes e cenários específicos, eles seguem ganhando não apenas reformulações no século XXI, retornando atualizados, mas também podem ser torcidos e pensados em produções de outras épocas. O que vem acontecendo, desde meados da década de 1970, são as re-visões de desenvolvimento de narrativa que estão mais alinhadas com as pautas de discussões feministas. Porém, ao mesmo tempo que não podem ser ignoradas, as resoluções narrativas, de certa forma, ainda se apresentam rudimentares em nome de alguma fetichização de representação por parte de realizadores interessados em satisfazer a clássica escopofilia masculina.

Sabendo que o cenário no campo da realização – em relação aos números de homens e mulheres escrevendo, dirigindo e adaptando seus trabalhos ao mercado – começou a mudar efetivamente a partir da década de 1990, interessa aqui fazer um recorte de dois filmes realizados entre 1970 e 1980, por homens, considerados produções independentes da época e representativos de narrativas que torcem as duas imagens clássicas mencionadas em um momento chave da crítica cultural feminista.

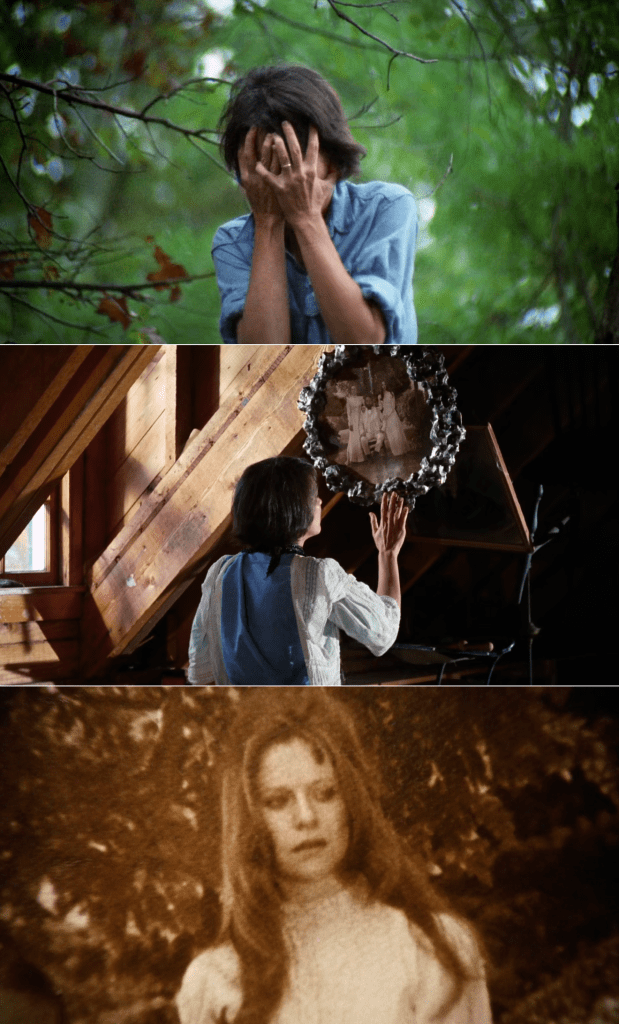

Sonhos Alucinantes (1971), dirigido pelo estadunidense John D. Hancock, e Mais Próximo do Terror (1982), do neozelandês Tony Williams, são dois longas-metragens que mesclam as figuras da louca da casa e da garota final, dialogando entre si em representações aparentemente atentas a alguns pontos de vista feministas da época, porém, ainda, bastante exploratórios em relação à saúde mental de mulheres.

Em Sonhos Alucinantes, a protagonista Jessica (Zohra Lampert) é uma caricatura de uma jovem mulher que, voltando de um período de internamento em um hospital psiquiátrico (não sabe-se o motivo), parte para o interior a fim de se readaptar à vida de uma forma mais tranquila. A ideia desse exílio vem do marido, que compra a propriedade para onde se mudam e convidam um amigo. Ao chegar nesse lugar os três se deparam com uma mulher estranha que diz se chamar Emily (Mariclare Costello). A mulher, muito branca e de cabelos vermelhos, é, ao mesmo tempo, uma sedutora figura espectral que se apresenta sem subterfúgios à protagonista, fazendo quem assiste questionar mais a sanidade de Jessica do que a sua origem.

No início de Sonhos Alucinantes a estranha diz que é apenas uma andarilha – na época, pós-Woodstock, há margem para essa construção de pessoas fora de seus lugares e, no filme, essa situação aparece em tom de deboche –, mas com o desenvolvimento da narrativa ela se torna a figura da outra, de uma personagem designada a assustar e também satisfazer quem assiste com a perda de controle de Jessica diante da realidade.

O filme opera mais pontualmente na clássica imagem da mulher louca porque já apresenta a protagonista como, literalmente, uma voz não confiável. Cabe a quem assiste decidir se Jessica continua alucinando ou se está sendo atormentada por uma figura maligna. Recursos como a voz off da personagem, que tenta firmar uma consciência; algumas situações em que ela se encontra sozinha com Emily; assim como as clássicas cenas de representação heteronormativa, como as em que sente ciúme e medo de ser traída, são características clássicas que induzem à histeria de mulheres.

Já Emily vai se revelando como uma presença sobrenatural, ao mesmo tempo que sua fisicalidade se reafirma na sexualidade e na própria existência de um corpo morto que reivindica um espaço hereditário, isto é, a casa comprada pelo marido de Jessica. Além disso, essa mulher tem domínio sobre a cidade inteira, tornando apenas os homens em seus súditos, fazendo com que, além da disputa pela sanidade de Jessica, haja ainda a clássica disputa entre mulheres.

Em Mais Próximo do Terror, a cena inicial não deixa enganar a época em que o filme foi rodado, período em que despontavam os já citados filmes de matança e a figura das garotas finais: a protagonista surge ensanguentada, próxima de uma caminhonete, assustada e destacadamente assumindo um semblante de pânico, ao mesmo tempo que firme, fugindo de uma determinada ameaça. A pessoa que assiste já sabe que ela é uma sobrevivente, mas a custo de quê?

Apesar de cenas pontuais bem elaboradas na última metade do filme, Mais Próximo do Terror não é, em primeiro lugar, um filme de matança, mas sim uma história emblemática de composição de tropos. De forma interessante, o filme fornece algumas resoluções além do que o esperado, para a época, como, por exemplo, a figura da garota final que assume a própria sexualidade, abandonando o semblante virginal, e a louca da casa que não morre no lugar em que foi confinada ou acusada de insanidade.

Como bem diz o nome em inglês, next of kin é uma expressão que remete à herança por parentesco. Linda (Jackie Kirin) volta para o interior (não sabe-se de onde) depois da morte da mãe a fim de ver a quantas anda o asilo e casa que acabara de herdar. A protagonista é apresentada desde o princípio como uma pessoa simpática e que se dá bem com quase todos da pequena cidade. A figura da mãe é apresentada da mesma forma, porém, no processo de luto, Linda vai ler seus diários e anotações e começar a suspeitar que há algo muito estranho acontecendo na casa. Poderia ser mais um filme de presença maligna se a mãe da protagonista não tivesse um diagnóstico de doença mental, fazendo com que a herança de Linda oscile entre a casa e a loucura.

A figura da “outra” também está presente em Mais Próximo do Terror, só que de forma muito mais física e direta. Há uma disputa familiar que acontece de maneira muito violenta e performática: a ideia era realmente enlouquecer Linda a ponto de que ela não fosse capaz de ser uma herdeira eficiente. Enquanto Sonhos Alucinantes oferece uma disputa de espaço entre o externo e a casa em

si (vitoriana, repleta de elementos góticos, mas mais diurna), em Mais Próximo do Terror, a casa é de fato personagem, escura, no meio de um deserto e cheia de ruídos. Boa parte das técnicas narrativas visuais (o uso de travelling que amplia o corredor, como em um sonho) colaboram na construção de que, de fato, há algo de maléfico atuando sobre a casa.

Os problemas dessas duas protagonistas não se resumem mais aos personagens homens como acontecia com os maridos abusadores e golpistas nas representações cinematográficas entre as décadas de 1940 e 1950. Aqui, estão em jogo as regras e os desejos patriarcais que tomam forma, por exemplo, na disputa de propriedade, colocando as próprias mulheres como rivais. Como se o preço a ser pago pela independência e certa ideia de liberdade tivesse que ser alto o suficiente para que as protagonistas sempre tivessem que seguir solitárias (e loucas), seja em barcos à deriva ou dirigindo por uma rota de fuga. A figura da louca da casa funciona como espelhamento das protagonistas e suas antagonistas, como teorizam Gilbert e Gubar. Essa outra, seja a vampira sedutora ou a figura da tia que busca reparação, mesclada com a da mãe nos diários – dizendo que algo de “diabólico” acontece na casa – ajuda a desenvolver a ideia de que tipo de herança cabe às mulheres. Não apenas no campo do parentesco sanguíneo, mas agora de herança feminina, algo que seria próprio na história daquelas que se reconhecem como mulheres e que é reproduzido por séculos como um padrão facilmente identificado.

Na introdução de Women and Madness (Mulher e loucura, 1972/2005), a psicóloga estadunidense Phyllis Chesler comenta que, apesar das referências constantes feitas sobre mulheres e diagnósticos entre as décadas de 1940 e 1950, o assunto era um tabu e tratado através de leituras superficiais da teoria freudiana adaptada a noções higienistas e pautadas em um biologismo predominante. Por meio desse último ponto, era ensinada à prática clínica que a mãe é a causadora genética de qualquer predisposição neurótica e psicótica. Não conhecemos as mães de Jessica e de Linda, apesar de sabermos a condição desta última, mas ambas estão alinhadas a uma genealogia da representação fílmica, e até mesmo das narrativas antes do cinema, como já mencionado: por exemplo, as esposas inválidas no cinema hollywoodiano dos anos de 1940. Ou seja, personagens que vieram antes e hoje servem como denúncia da repetição dessas construções que continuam conferindo esse lugar a elas, ainda que com alguma roupagem mais moderna.

Tanto Jessica quanto Linda se esforçam para se manterem coerentes – como espectadoras, inclusive, mal conseguimos comprar a ideia de que estão fora de seu juízo –, porém, a narrativa desenhada pelo roteiro insiste para que fiquemos esperando a insanidade ser comprovada como em Suspeita (1941), de Alfred Hitchcock, por exemplo. Essas personagens enlouquecidas não performam mais o papel da outra, daquelas (como Bertha Mason, a origem dessa representação) que causam medo nas protagonistas e que são uma ameaça, como acontecia naquelas clássicas, na literatura e também nos filmes da década de 1940. Aqui, elas são espelhadas – ora louca e ora protagonista –, o que dá uma falsa ideia de que, como espectadoras, conseguimos entender o que de fato está acontecendo, alguma espécie de progresso em relação ao molde clássico.

Mary Ann Doane, na introdução de The Desire to Desire (1989) vai dizer, em relação ao filme Rosa Púrpura do Cairo (1985), de Woody Allen, que a crença no par romântico do cinema clássico, que sai da tela para amá-la, só é possível porque cabe à espectadora um grau de ingenuidade. Porém, a própria autora faz análises detalhadas de representação, simbologias e construções que permitem que essa mesma espectadora não queira apenas ser espelhada na tela, mas que se construam discussões a partir dela. Livros como, por exemplo, House of Psychotic Women: An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation Films (2012), da canadense Kier-La Janisse, que pensam algumas possíveis representações da loucura feminina a partir de suas próprias experiências, são resultados dessa perda de inocência da espectadora.

Assim como as protagonistas dos dois filmes, cabe a essa figura que assiste salvar-se a si mesma, mas diferindo na questão de salvar-se e permanecer sozinha. Os diálogos, tropos, representações e críticas devem ser colocados na roda. Não devem ser disputados mas sim negociados, vistos e re-vistos para que essas figuras sejam linhas históricas e deixem de ser regra.